糖尿病の大半を占める2型糖尿病は比較的ゆっくりと進行するため、発症しても長期間にわたって気づかれなかったり、早期に診断されても自覚症状がないため治療を中断してしまったりすることが多いです(1型糖尿病は発症早期から自覚症状が出現します)。しかし症状がなかったとしても、糖尿病の家族歴や食後の高血糖があるときは糖尿病を発症するリスクが高いので、注意が必要です。

著しい高血糖になれば多飲, 多尿, 口渇, 体重減少などの自覚症状がみられるようになります。このような自覚症状が出現して医療機関を受診した時には、すでに合併症を発症していたり、合併症が重症化していることもあります。

したがって、糖尿病は自覚症状が出る前からの早期発見、早期治療が大切です。

血糖値が異常に高い状態が続くと、血管内が傷ついてしまいます。そして血管が傷ついてしまうと、どんどん血管が硬くなったり、次第に血管内が詰まったりしてしまい、血液の流れが悪くなります。特に細い血管ほどこの症状が起きやすく、細い血管が多い「神経」、「眼」、「腎臓」は影響を受けやすい傾向にあります。それぞれどのような疾患が発生するかは下記にてご紹介します。

■糖尿病性神経障害

高血糖状態によって神経に異常をきたしてしまう合併症です。糖尿病性神経障害は異常が生じる神経によって2つのパターンがあり、自律神経系に異常をきたす「自律神経障害」と手足の動きや身体の運動に異常が見られる「感覚・運動神経障害」に分けられます。

どこの神経に異常が発生するかによって症状は変わりますが、自律神経系で異常が発生すると内臓のはたらきに影響が出るため、立ちくらみや下痢などの消化器症状が生じる場合があります。

一方感覚・運動神経系に支障が出た場合には、特に足に影響が出る場合が多く、足のしびれや冷えなどが症状として現れやすいとされています。このような状態を放置しておくと、最悪の場合足が壊疽(えそ)してしまい、切断をせざるを得ない場合も出てきますので、当てはまる症状がある場合には早期に医療機関へご相談ください。

■糖尿病性網膜症

糖尿病性網膜症は目にある網膜の血管が、高血糖状態によって傷ついて発生します。血管が傷ついた結果、網膜内の血液の流れが悪くなることによって起こる合併症です。初期の段階では特に症状がないので気が付きにくいですが、徐々に目のかすみが気になったり、視力の低下が起こるなど症状が現れます。このまま治療をせずに放置をしていると、失明に至る重篤な疾患です。日本では失明の原因として緑内障などに続いて3番目に多い疾患とされています。早期の段階で糖尿病性網膜症を発見することが重要ですので、健康診断などで高血糖を指摘された方や、糖尿病の治療中の方は定期的な眼科健診も忘れずに受診することをお勧めします。

■糖尿病性腎症

糖尿病性腎症は腎臓に異常が生じる合併症です。腎臓には細かい血管がたくさん集まっているのですが、その血管の流れが悪くなることで起こる疾患です。血管の流れが悪くなると、腎臓が正常に働くことができなくなり、老廃物の排泄を適切に行うことができなくなってしまいます。その結果むくみや貧血などの症状が発生し、最悪の場合には人工透析を必要とします。

初期段階では自覚症状が現れにくいため、糖尿病の治療中の方は腎臓機能の検査も定期的に受けておくことが早期治療には有効です。

これまで糖尿病によって細かい血管がダメージを受けてしまい、様々な疾患になるとご紹介をさせていただきました。しかし高血糖状態によって傷つくのは細い血管だけではなく大きな、太い血管に関しても同じで、様々な合併症の要因になります。

■動脈硬化

動脈硬化とは動脈と呼ばれる大きな血管がダメージを受け、血液の流れが悪くなることです。本来血管は弾力性を持っており、しなやかな動きを有していますが、高血糖状態によって血管が傷つくとどんどん血管が硬くなり、血管の弾力性が損なわれることで血液の流れが悪くなり、最終的には血管が詰まってしまいます。この動脈硬化になると、皆さんも1度は耳にしたことがあるような様々な重篤な疾患のリスクが高くなります。

■狭心症

狭心症は心臓に起こる疾患の1つです。血液は血管を通って酸素や栄養素を運ぶ役割を持っており、各臓器はそれを受けて正常な働きを保っています。しかし、動脈硬化によって血液の循環が悪くなると酸素が心臓に十分に行き渡らなくなってしまいます。これが狭心症です。狭心症になると心臓に負荷がかかり、胸の痛みや圧迫感を感じることがあります。

■心筋梗塞

心筋梗塞も同じく心臓に発生する疾患の1つです。心筋梗塞はがんや脳卒中と並んで日本人の三大死因の1つに数えられる、注意が必要な病です。心筋梗塞も動脈硬化によって十分な酸素や栄養素の供給を受けられなくなることによって生じる疾患で、特に心臓を動かす筋肉である心筋が正常な働きができなくなることによって発生します。筋肉に酸素や栄養素が届かなくなった心臓はやがて壊死し、心臓が動かなくなってしまいます。生命に関わる可能性のある非常に危険な疾患ですので、少しでも胸の圧迫感や違和感、動悸などを感じたら医師にご相談ください。

■脳梗塞

脳梗塞は脳の血管に異常が出る疾患です。心筋梗塞が心臓の血管の詰まり、血行不良で心臓の筋肉に異常が出ることに対して、脳梗塞は脳内の血管に異常が生じ、脳に酸素が十分に行き渡らなくなることで起こる疾患です。脳が正常な働きをすることができなくなってしまうため、身体の様々な箇所に異常が現れます。特に多いのがめまいや呂律が回らなくなるなどの症状です。重篤な後遺症を残す可能性もある疾患ですので、少しでも異常を感じることや、思い当たる点がある場合には医師に相談してください。

糖尿病患者さんはそうでない人に比べて、動脈硬化をきたしやすいことが知られています。糖尿病と診断される前でも、糖尿病予備軍(境界型糖尿病)の段階で動脈硬化が始まっていることが知られていますので、早期の対応が必要です。

また、糖尿病では血糖が高い状態が続くことで動脈硬化をきたしますが、加えて肥満(内臓脂肪型肥満), 脂質異常症(LDL-C↑, HDL-C↓, TG↑)、高血圧といった危険因子が増えれば増えるほど、動脈硬化は発症・進展しやすくなります。喫煙や多量の飲酒、運動不足などの悪い生活習慣が加わると動脈硬化はさらに加速します。血糖値が高い方は、こうした他の生活習慣病も同時に確認、管理していくことが重要です。

健康診断等で「血糖値が高い」と指摘された方や気になる症状がある方は、動脈硬化などの合併症予防のためにも早期に医師にご相談ください。

2型糖尿病で血糖値が270mg/dl以上になると、認知機能検査(言うべき単語を思い出す、引き算)の正答率や回答の速度が低下することが知られています。

また、糖尿病治療中に病院に搬送されるような重症の低血糖を1度でも起こすと、認知症のリスクが2倍以上に跳ね上がることもわかっています。

さらに糖尿病の患者さんでは、アルツハイマー型認知症を発症するリスクが1.5~2倍,

血管性認知症を発症するリスクは2~3倍大きくなることが報告されています。

糖尿病の患者さんの中でも特に認知症のリスクが高いのは以下のような人です。

したがって糖尿病の患者さんが認知症になるのを予防するためには、高血糖を抑えつつ低血糖も避けて血糖値の変動を小さくする治療と様々な生活習慣の改善が求められます。

単純に「血糖値を下げること」だけが糖尿病の治療ではありませんので、総合的に生活習慣のアドバイスができる医療機関にかかることがとても大切です。

2型糖尿病の患者さんは糖尿病でない人に比べてがんを発症するリスクが1.2倍~2倍になることが報告されています。わが国ではすい臓がん、大腸がん、肝臓がんのリスクが特に大きいといわれています。

その原因として、以下のような事が想定されています。

糖尿病を治療することは、将来のがんのリスクを低下させることにもつながるのです。

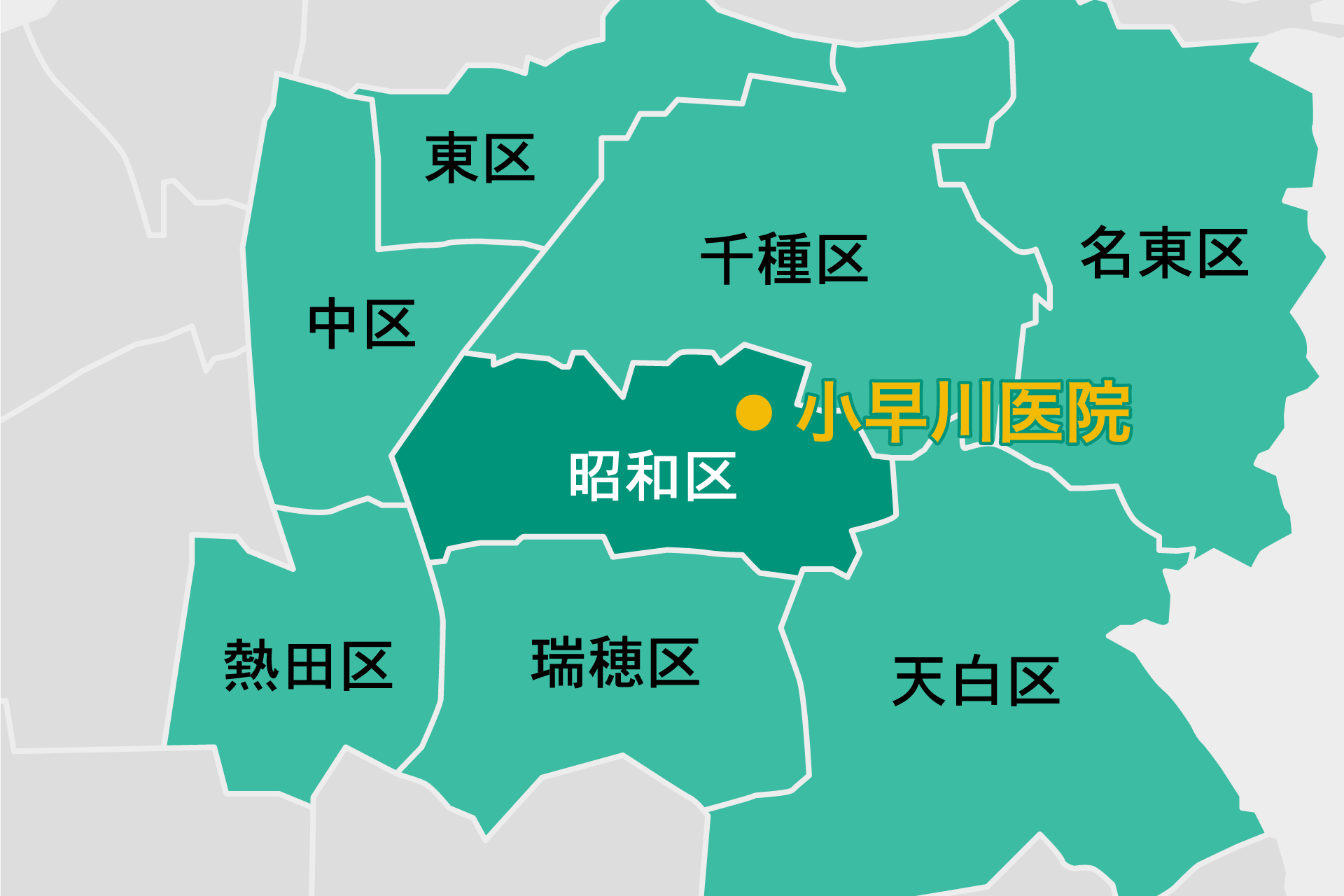

当院は名古屋市昭和区にございますが、昭和区・川名はもちろん、千種区、天白区、瑞穂区、名東区、熱田区、東区、中区など、幅広い地域から患者様にご来院いただいております。 無料駐車場を13台完備しておりますので、お車でのアクセスも便利です。 公共交通機関をご利用の場合は、地下鉄鶴舞線「川名駅」または地下鉄名城線「名古屋大学駅」が最寄り駅となります。 当院では、生活習慣病の治療(糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症)から認知症の予防・治療、不安・うつの治療、更年期障害の治療、健康診断まで、幅広い診療でみなさまをサポートしております。