2020.12.20更新

冬季休診のお知らせ

2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)

上記期間は休診とさせていただきます。

ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

小早川医院院長

スタッフ一同

2020.12.14更新

グルタチオン点滴について

2021年1月のグルタチオン点滴は、お一人様2回までのご予約を受付けいたします。

ご希望の方は当院までお電話ください。(tel:052-752-0800)

先着順ではありませんので、ご都合に合わせてご連絡ください。

なお、当院で定期的にグルタチオン点滴をされている方のみのご予約となります。

新規の方の予約は受け付けておりません。ご了承ください。

※次回の更新は、2021年1月4日(月)20時を予定しています。

2020.12.07更新

グルタチオン点滴について

2020年12月分のグルタチオン製剤の入荷予定は現在未定です。

2021年1月以降の点滴予約は現在受け付けておりません。

※次回の予定更新は12月14日(月)20時の予定です。

2020.12.02更新

12月・1月の芸術療法の日程が決定しました。

今回の芸術療法では、西洋のお習字=「カリグラフィー」を用いて小さな贈り物を作るプログラムです。

12月21日はクリスマス用の贈り物を、1月14日ではバレンタインデー用の贈り物を作成していきます。

お申し込み、お問い合わせは当院受付またはお電話(052-752-0800)にて承ります。

2020.11.20更新

当院では低濃度オゾン発生器を導入しています

オゾンとは?

オゾンは3個の酸素分子が結合した分子(O3)で強力な酸化作用があり、除菌・殺菌等に効果があります。オゾンは空気中の酸素を原料としていて、殺菌後は時間の経過とともに徐々に酸素へと変化します。その為、残留毒性は無く、安心して除菌・殺菌することができます。

当院で導入している低濃度オゾン発生器は、低濃度(0.1ppm)のオゾンを発生させ、人体に影響なく、新型コロナウイルスの活性を大幅に低下できることが藤田医科大学・奈良県立医科大学の実験にて証明されています。

2020.10.30更新

老化予防に必要な栄養素

こんにちは。管理栄養士の森山です。

今回は老化予防のための栄養素についてお話します。

そもそも“老化”とはどういう状態なのでしょうか?

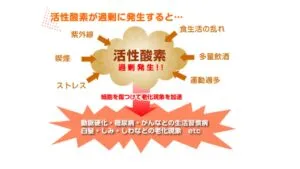

老化の正体の一つに“錆びること”つまり活性酸素による体内の酸化があります。

活性酸素とは、他の物質を酸化させる力が非常に強い酸素のことです。通常の呼吸で吸っている酸素のうち2~3%は活性酸素に変化します。ストレス、喫煙、多量の飲酒などにより活性酸素はさらに増加します。

活性酸素が体内で過剰に発生するとシミやシワなどの見た目の老化だけではなく、がん細胞の増加や動脈硬化の促進など様々な病気の原因になると言われています。

活性酸素から身を守るためには、『抗酸化物質』を多く含む食品を積極的に摂取することが重要です。

抗酸化物質とはビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、カロテノイドのことで、野菜や果物、ナッツなどの植物性の食品、また鮭などの魚介類などに含まれています。

抗酸化物質は肉や大豆製品にも含まれています。食生活を整えるということは健康な体作りにとって必要不可欠であるため、食事はバランスよく摂れるよう心がけられると良いですね。

外食やインスタント食品の利用が多い方、偏食などで日常生活の中で食事をバランスよく摂るのが難しい方は抗酸化物質が入ったサプリメントを活用するのも効果的です。

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2020.10.24更新

グルタチオン点滴について

現在、グルタチオン製剤の入手が困難なため、新規のグルタチオン点滴のご予約はお断りさせていただいております。

再開の目処がたちましたら、またお知らせいたします。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)