2020.10.16更新

免疫力をあげる栄養素~亜鉛編~

みなさん、こんにちは。管理栄養士の森山です。

今回は前回、前々回に引き続き、免疫力の向上の役割を担う栄養素をご紹介します。

今回は亜鉛のお話です。

亜鉛は鉄に次いで多く体内に存在するミネラルです。

亜鉛は…

・味覚障害を改善する

・傷口の治癒を促進する

・抗酸化作用

・遺伝情報伝達作用

・免疫力向上

・消化管粘膜の保護

・肝硬変の改善

・糖尿病の改善(インスリンの合成・分泌を促進)

・腎性貧血の改善(ヘモグロビン合成促進)

など、生命の維持に深く関わっており、体内の様々な酵素を正常に働かせるために必要な栄養素です。しかし、加齢による吸収率の低下や、リン酸塩などの食品添加物による吸収率の低下、多剤内服やアルコールの過剰摂取により消費される等といった理由から亜鉛は欠乏しやすい栄養素です。

亜鉛は欠乏すると免疫力の低下、味覚障害、嗅覚障害、多彩な皮膚疾患、食欲不振など様々な症状が現れるようになります。亜鉛は牡蠣などの魚介類に多く含まれる他、サプリメントや医薬品からも摂取することができます。しかし、亜鉛のみを補うと銅の吸収が阻害されて銅欠乏症になる可能性があるため、亜鉛をサプリメントや医薬品から補う場合は併せて銅をはじめとした他のミネラルと一緒に摂ることをおすすめします。

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2020.10.12更新

免疫力をあげる栄養素②~ビタミンA編~

みなさん、こんにちは。管理栄養士の森山です。

今回は前回に引き続き、免疫力の向上の役割を担う栄養素をご紹介します。

今回はビタミンAのお話です。

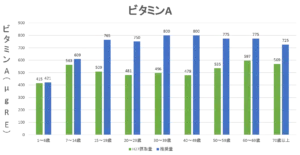

ビタミンAは皮膚、粘膜、目の健康、体の成長のために不可欠な脂溶性ビタミンです。粘膜を強化し、粘膜局所の免疫を担うIgA抗体を作る働きがあります。ビタミンAは欠乏するとドライアイや皮膚や粘膜の乾燥、風邪をひきやくなるなど様々な症状があらわれます。ビタミンAは各組織を健全に保つために必要な栄養素ですが、ほとんどの世代において摂取量が不足する傾向にあるようです。

ビタミンAは肉(特にレバー)や乳製品、魚などの動物性食品に多い栄養素です。また、

人参・南瓜・みかんなどの緑黄色野菜や果物に含まれる色素成分であるカロテノイドは体内で効率よくビタミンAに変換されます。

これから食べ頃を迎える色が濃い野菜や柑橘系の果物達はカロテロイドが豊富なので、普段の食事に積極的に取り入れたい食材ですね!

ちなみに、冬場、みかんの食べ過ぎで手のひらや足の裏の皮膚が黄色くなる症状は『柑皮症』と言い、カロテノイドの過剰摂取の状態だそうです。柑皮症はカロテノイドの摂取量を減らせば自然と治癒しますが、柑皮症は高脂血症の人がなりやすいこと、また黄疸との鑑別を兼ねて、症状が気になる方は一度、血液検査を受けることをおすすめします。

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2020.10.12更新

インフルエンザの予防接種がはじまりました

当院でもインフルエンザの予防接種がはじまりました。

金額は下記の通りです。

・名古屋市にお住まいの65歳以上の方…0円

・一般の方【1回目】…3,600円

・一般の方【2回目】…3,100円

・幼児小児の方(1歳~小学2年生)【1回目】…2,600円※

・幼児小児の方(1歳~小学2年生)【2回目】…2,100円※

・妊婦の方【1回目】…2,600円※

・妊婦の方【2回目】…3,100円

※『なごや子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成クーポン券』適応後の価格です。

当院では1歳未満の方への予防接種は実施しておりません。ご了承ください。

インフルエンザの予防接種は事前予約制です。当院受付またはお電話(052-752-0800)にてご予約を承ります。

2020.10.09更新

免疫力をあげる栄養素①~ビタミンD編~

みなさん、こんにちは。管理栄養士の森山です。

猛烈な暑さが長く続いた夏も終わり、次第に秋が深まってきました。

昼夜の寒暖差が大きくなり、体調を崩しやすい季節ですね。

風邪などで体調を崩さないよう、しっかり免疫力をあげていきましょう!

今回は免疫力の向上の役割を担う栄養素の一つであるビタミンDについてご紹介します。

ビタミンDは魚介類、きのこ類などの食物に多く含まれ、サプリメントからも手軽に摂取することができます。また、紫外線に当たることにより体内で合成が促進される栄養素です。

ビタミンDは…

- 骨の健康維持

- 筋肉量の維持・改善

- 高齢者の転倒予防・派の維持

- 関節リウマチの予防

- がんの予防

- 高血圧症の予防

- 免疫力の向上

- アレルギー症状の改善

- うつ・不安の改善

など様々な働きを持ち、健康維持に欠かすことができない栄養素です。

最近では血中ビタミンD濃度が十分にある人は不十分である人に比べて、新型コロナウイルスに感染しても重症化しにくいという研究結果もでてきました。

しかし、ビタミンD不足は世界的な問題であり、しかも日本人のビタミンDの血中濃度は極めて低いとされています。

ビタミンD不足に陥りやすい原因は様々あるのですが、最大の原因はやはり『日光を必要以上に避けている人が多い』ということではないでしょうか。

紫外線はしみ・しわなどの肌トラブルの原因となるので日光に当たることを嫌悪される方もいらっしゃいますが、できるだけ『広範囲』に『短時間』日光を浴びることで肌へのダメージを減らしつつ、十分なビタミンDを生成することができるそうです。(例:夏場の日中で10分間前後)

インフルエンザや新型コロナウイルスなど、感染症の蔓延が懸念されるこれからの季節…免疫力をしっかり向上させて感染予防に努めましょう!

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2020.09.29更新

10月の芸術療法(薬膳教室)のお知らせ

10月の芸術療法は薬膳教室を行います。

薬膳教室では講師の先生をお招きし、講義形式で実施しています。

薬膳教室では講師の先生手作りの薬膳料理を試食していただくことができ、毎回大好評をいただいております。

試食費は参加費に含まれます。

完全予約制のため事前のお申し込みが必要です。

お申し込み・お問い合わせは当院受付(TEL:0527520800)にて承ります。

2020.09.18更新

9月の芸術療法(薬膳教室)のお知らせ

9月の芸術療法は薬膳教室を行います。

薬膳教室では講師の先生をお招きし、講義形式で実施しています。

薬膳教室では講師の先生手作りの薬膳料理を試食していただくことができ、毎回大好評をいただいております。

試食費は参加費に含まれます。

完全予約制のため事前のお申し込みが必要です。

お申し込み・お問い合わせは当院受付(TEL:0527520800)にて承ります。

2020.08.24更新

サプリメントについて・後編

みなさんこんにちは

前回に引き続き、今日もサプリメントのお話です!

前回はサプリメントの飲むタイミングのことをご紹介しました。今日は選び方のお話です!

② 良いサプリメントの選び方とは?

当院でも多数のサプリメントを取り扱っていますが、ドラッグストアやネットショップ、コンビニなどでも色々なサプリメントが購入できますね!同じビタミンでも値段は様々…。

数百円で買えるのものから数千円のものまであり何が違うのか、何を基準に選べばよいのか困ってしまいますね

良いサプリメントの条件を4つご紹介します

1. 原料はできれば天然素材、熱処理をしていない

1番お勧めできるサプリメントは、遺伝子組換えでない、農薬や抗生物質を使わないで育てた天然素材から作られているものです!抽出に使用する溶剤も自然のものを使っていると更に◎(純水、アルコール、天然酵母)

価格が安いサプリメントの中には化学合成成分が多く、製造工程で熱処理(50℃以上)を加えており殆どの効果の無いものもあります

2. 成分に余分なものが入っていない

打錠の技術が低いメーカーは多量の賦形剤(増粘剤や乳化剤)を使用しないと錠剤の形に固めることができません。

粗悪なサプリメントでは錠剤の6〜9割が賦形剤で構成されていることも…

化学合成の賦形剤の中には、血栓や肝機能障害を起こす危険なものもあるので注意が必要です

3. 成分表示を明確にしている

添加物を含めて全ての原材料名が具体的に記載されているものが安心できます!

添加物でも「セルロース」「ソルビトール」「レシチン」などの物質名が明示されていることが大切です

「強化剤」「香料」「酸味料」「乳化剤」などの曖昧な表現には要注意!!

4. 十分な栄養素が含まれていること!

厚生労働省が指定する栄養素の「1日所要量」は壊血病や脚気などの栄養欠乏症にならないための最低限必要な量です。

健康増進、アンチエイジングのためにはその何倍もの量が必要になります!

身体に吸収される物なので害があっては本末転倒です 安心して飲めるものを選びたいですね

安心して飲めるものを選びたいですね

サプリメントのお話は以上です

良いサプリメントを選んで、効果的に摂取しましょう!

読んでくださりありがとうございました

小早川医院 受付 武井万由

2020.08.17更新

サプリメントについて・前編

みなさんこんにちは。

毎日猛暑が続きますね

暑すぎて食欲も低下しやすい時期です 簡単な食事で済ませていませんか?

簡単な食事で済ませていませんか?

ビタミンやミネラル不足…更に身体が疲れやすくなっているかも…。

サプリメントで栄養素を補っている人も多いのではないでしょうか?

そこで今日から2回にわたってサプリメントのお話をします

① サプリメントの有効な服用のタイミングとは?

② よいサプリメントの選び方とは?

この2つをご紹介します

① サプリメントを飲むタイミングはいつが一番良いのか?

昨今ドラッグストアやコンビニでも色々なサプリメントが出ています。

しかしサプリメントはお薬のように服用のタイミングって詳しく書いていない事が多いですよね

せっかく飲むのなら1番効果的なタイミングが知りたい!と思っている人も多いのではないでしょうか?

サプリメントは栄養素の補給の目的で飲むので、食中〜食直後が基本です!

でも例外が多々あります

1. カルシウム、マグネシウムは胃酸を中和して消化を悪くするので

→食間(空腹時)に飲むのがお勧めです!

2. アミノ酸は食後に飲むと小腸と肝臓に取られてしまい、筋肉や皮膚など必要な部位に行き渡らないため

→食間(空腹時)に飲むのがお勧めです!

3. ビタミンCやアルファリポ酸などの抗酸化物質は食事の成分と反応して抗酸化作用を失う可能性があります

→空腹時で飲むと吸収が良いです

4. ビタミンB群、ビタミンCなど水溶性の栄養素は数回に分けて飲むのが効果的です

5. ビタミンD.A.E.Kなどの脂溶性の栄養素は一回にまとめて飲んでOKです

当院で取り扱っているサプリメントでは…

ヘム鉄は、緑茶などに含まれるカテキンの成分は鉄の吸収を妨げるので服用の前後15分は避けるようにする!

飲む日焼け止めのサンプロテクトは紫外線に当たる前の服用がお勧めなので、朝にまとめて飲むのが効果的です

私も数種類サプリメントを飲んでいますが、まとめて朝食後に一緒に飲んでしまっていました

きちんと栄養素を吸収出来ていなかった可能性が… 今後は飲むタイミングは気をつけてみようと思います!

今後は飲むタイミングは気をつけてみようと思います!

次回はサプリメントの選び方のお話です!お楽しみに

小早川医院 受付 武井万由

2020.08.06更新

新型コロナウイルスと血中ビタミンD濃度の関係

みなさん、こんにちは。管理栄養士の森山です。

新型コロナウイルスの感染者数が県内でも日々増加傾向にあり、気の抜けない日々が続いていますね。

今回は、免疫力アップのために欠かすことが出来ない栄養素の1つである「ビタミンD」の血中濃度と新型コロナウイルス感染症の関係を明らかにした論文をご紹介していきます。

ビタミンDの代表的な働きは、腸からカルシウム吸収や骨形成を促進させることですが、その他にも免疫調整の役割があります。特に感染症対策のビタミンDの働きとしては、人体に進入した病原体を素早く感知して体を守る免疫系の細胞をサポートすることです。新型コロナウイルスに対するビタミンDの働きが注目されるようになっています。

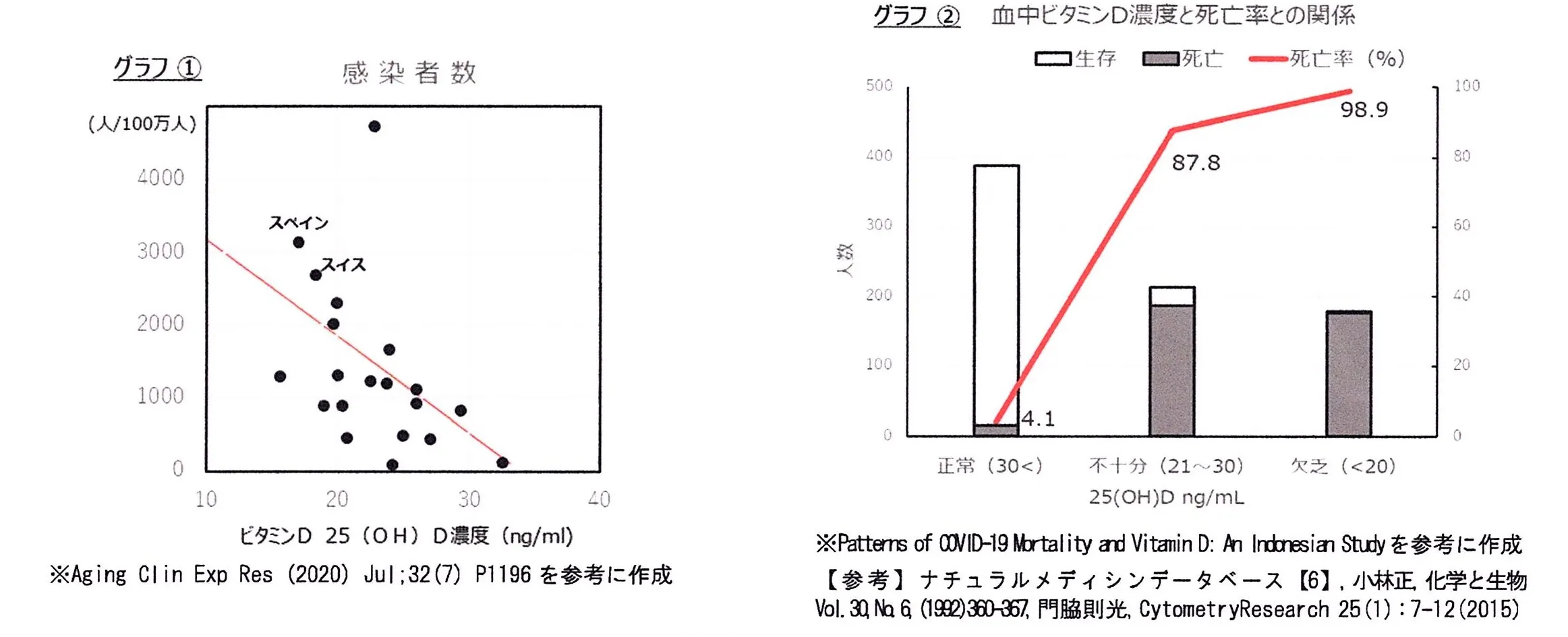

欧州20カ国の研究によると、ビタミンDの血中濃度が高ければ高いほど、新型コロナウイルスの感染リスクが低くなる、といった結果がでました。(グラフ①)

またフィリピンの研究によると、ビタミンDの血中濃度が低いグループは新型コロナウイルスに罹患後、重症化する割合が多く、反対にビタミンDの血中濃度が高いグループでは軽症で済む割合が多いことが分かりました。

インドネシアの研究では、ビタミンDの血中濃度が正常値(>30ng/ml)を下回ると新型コロナウイルスに罹患後、死亡してしまう可能性が急激に増加することが分かりました。(グラフ②)

以上のことから、ビタミンDを積極的に摂取することによって免疫力をあげることができ、新型コロナウイルスに打ち勝つ体作りができる可能性があるということが分かりました。

ビタミンDはサプリメントで摂取する他、魚介類、きのこ類、卵黄などの食材に多く含まれているので、免疫力アップのために積極的に摂取することをオススメします。

また、ビタミンDは日光に当たると体内で作ることもできます。外出自粛、テレワークなどの影響で出歩く機会が少なくなりますが、時折屋外へでて日光に当たる習慣を作りましょう。

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2020.08.04更新

お家ご飯で免疫力アップ②~7月22日薬膳教室で学んだこと~

漢方、韓方、薬膳のお料理というと、調理が難しそう、苦味がありそう、食材が手に入りにくそう…などといったイメージを持たれる方が多いかと思います。

しかし、遠い昔からの知識として実は誰もがどこかで知っている知識でもあります。

だから、特別難しいことではなく、簡単に日常生活に取り入れることができます。

仏教用語の一つに「身土不二」という言葉があります。

身土不二とは「身と土、二つにあらず」つまりは、人間の体と人間が暮らす土地は一体で切っても切れない関係にあるという意味です。

土の中には無限の物が存在していて、それらの力を貰う事で地上で健やかに過ごせるのです。

土から得るものとは、ミネラルのことです。

ミネラルを摂取することは免疫力をあげ、自分自身の身を守る根本的な手段です。

7月22日の薬膳教室では、ミネラルの一種であるカリウムを含むミョウガを使ったミョウガ入りの豚肉のナムルと、鉄分やアントシアニン、その他栄養価が豊富な黒胡麻をたっぷりと使った黒胡麻粥を試食しました。

①ミョウガ

ミョウガに多く含まれるカリウムは、体内の塩分濃度を調節する役割があり、体外に余分な塩分を排出し、細胞の正常な活動を保つことができます。この効果によって血圧を下げる働きをするそうです。

②黒胡麻

黒い皮にはアントシアニンや鉄分が含まれているのが特徴です。

セサミンが豊富で抗酸化作用が強いため、老化防止や肝機能の改善、悪玉コレステロールを低下させ動脈硬化を防ぐなどの効果が期待できます。すりゴマにすると、硬い皮が破れて、栄養吸収率を高めることができます。

美容にもとても効果的で、暑くなるこの頃には一息いれるのにとても良い食材です。

コロナウイルスが蔓延している今だからこそ、ミネラルを多く含む食材を積極的に摂取して免疫力をあげていきましょう!

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)