2015.04.29更新

糖尿病の患者さんに Obesity Paradox は当てはまるのか?

正常体重の人に比べて少し肥満気味の人の方が死亡危険度が低いという説(肥満の逆説 = obesity paradox)が最近注目を集めています。しかし、この説はあくまでも一般の人たちを対象とした統計に基づいたものであり、糖尿病患者における体重と死亡危険度との関連性は明らかにされていませんでした。昨年秋に、最も権威ある医学雑誌の一つである

New England Journal of Medicine にこの点を明らかにした論文が初めて掲載されました。

これはハーバード大学の研究グループが、糖尿病と診断された時点で脳卒中、虚血性心疾患や癌にかかっていなかった11,427人の糖尿病患者さんを対象に行った研究です。糖尿病と診断された時のBMIと平均追跡期間15.8年の間の死亡危険度との関係が検討されました。

研究期間内に対象者のうち3083名が死亡しました。対象者をBMIによってA~F群の6つのグループ(A:18.5-22.4,B:22.5-24.9,C:25.0-27.4,D:27.5-29.9,E:30.0-34.9,F:35.0以上)に分け、B群の死亡危険度を1.00とした時の各群の死亡危険度が算出されました。喫煙歴のない対象者の死亡危険度はA群:1.12, B群:1.00, C群:1.16, D群:1.21, E群:1.36, F群:1.56)、喫煙歴のある対象者の死亡危険度はA群:1.32, B群:1.00, C群:1.09, D群:1.04, E群:1.14, F群:1.21)となりました。死亡危険度は、喫煙歴の有無にかかわらずBMI22.5-24.9の群で最低であり、それより増えても減っても危険度が上昇することがわかりました。

この研究結果をまとめると、糖尿病の患者さんでは肥満気味の人の方が死亡危険度が低いという obesity paradox を支持するような傾向は確認できなかったということになります。

現状では、糖尿病治療の際の体重コントロールの目標はやはりBMI 22.5-24.9の範囲内に定めるのがよいでしょう。特に糖質制限食では体重が減りがちなので、BMIが低くなりすぎないような注意が必要です。

2015.04.28更新

血液1滴でがんの早期診断ができる?!

4月26日の日曜日、注目のマイクロRNAを用いたがんの早期診断法についての講演会に参加してきました。会場は東京の品川駅近く、演者は国立がん研究センター研究所の落谷孝弘先生です。

マイクロRNAとは、細胞内に存在するノンコーディングRNA(たんぱく質への翻訳はされないが、ほかの遺伝子の発現を調節する機能を持つ)の中で比較的長さの短いものを言います。

マイクロRNAは、がん、感染症、生活習慣病および難聴などの様々な病気にかかわっていることが知られています。中でも発がんとの関連については多くの研究がなされています。

落谷先生ら国立がん研究センター研究所の研究グループは、がん患者さんの血液中の2578種類ものマイクロRNAを測定し、特定の「がん」で特定のマイクロRNAが上昇することを発見しました。現在は、がん研究センターにストックされた多くのがん患者さんの血液でこの結果を検証中で、すでに1万検体以上の血液を検査したそうです。

近い将来、血液中のマイクロRNAを測定することでいろいろながんの超早期診断が可能になりそうです。また、血液中のマイクロRNAのパターンの異常が見つかった場合、これを種々のサプリメントの投与で正常に近づけることにより、がんをはじめとする生活習慣病やを予防することもできるようになるだろうとのお話でした。

科学技術の飛躍的な進歩によって、医学の常識が根底から変わりつつあるのを実感しつつ、会場を後にしました。

2015.04.27更新

適切な花粉症対策のためにアレルゲン検査を受けましょう!

4月中旬以降も花粉症が長引いている患者さんが数多く来院されています。

スギやヒノキの花粉も、ピークを過ぎたとはいえまだ飛散しています。それに加えて、カモガヤなどのイネ科植物の花粉も飛散し始めています。イネ科はヒノキ科(スギ・ヒノキ)に次いで感作されている人が多い花粉アレルゲンです。

日本ではスギ・ヒノキ花粉症の認知度が高いため、患者さんはアレルギー症状をスギ・ヒノキ花粉症のみに結び付けがちです。しかし、実際にアレルゲン検査をしてみると、実はスギ花粉が陰性であったり、スギ以外のアレルゲンにも重複して感作している場合が少なくありません。例えば、スギ花粉症と自己診断していた人の21%がスギ陰性であり、さらにスギに感作した例においても79%はヒノキかカモガヤのいずれか、あるいはその両方に感作していたという報告もあります。

何に感作しているかを正確に知ることで、そのアレルゲンを回避することが可能になります。例えば、イネ科、キク科などの草本植物は数10~数100メートル程度しか花粉を飛ばさないため、花粉の飛散する時期には道路脇、公園や河川敷といった群生地に近づかないことが大切です。一方、何キロも花粉を飛ばすスギ・ヒノキなどの樹木の花粉を回避するためには、マスクやゴーグルなどの装着が必要になります。このようにイネ科・キク科などの草本植物とスギ・ヒノキなどの樹木とでは花粉症対策が異なるわけです。

感作しているアレルゲンを正確に知るため、採血によるアレルゲン検査をお勧めします。通常の静脈採血でさまざまなアレルゲンに感作しているかどうかが簡単にわかります。代表的な13種類のアレルゲンを検査した場合、3割負担の方で自己負担は5000円程度です。花粉症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

2015.04.24更新

認知症治療に抗精神病薬が使えなくなる?!

数週間前に、日本老年医学会が「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」の案を発表しました。この中で認知症高齢者の陽性症状をコントロールするために我々コウノメソッド実践医が用いてきた抗精神病薬は中止が望ましいという記述があります。これらを中止して代わりに抑肝散をつかいましょう、ということのようです。抑肝散はレビー小体型認知症にはよく効きますが、その他の陽性症状には無効であることが多いのは、認知症を本気で治療している医師ならだれでも知っている事実です。

この案が、正式なガイドラインとして発表されれば、多くの施設でこれらの薬が強制的に中止され、急激に悪化した認知症高齢者の入院が急増し、入院しきれない患者さんのために多くの家族が崩壊するという事態になるでしょう。

このような事態を何としても阻止したいと考え、先日老年医学会にパブリックコメントとして以下のような反対意見を送りました。多くの反対意見が集結し、ガイドラインの案が良い方向に修正されることを祈るばかりです。

「高齢者の診療に携わる者として、今回のガイドライン(案)に関して意見を述べさせていただきます。

私は内科開業医として多くの認知症高齢者の治療にあたっています。認知症の患者さんの介護者は、中核症状よりもむしろ周辺症状に悩まされています。徘徊や暴言、暴力、介護抵抗、易怒などの陽性症状が出てくると、介護者は片時も目を離すことができず、疲弊します。こうした陽性症状に対していわゆる中核薬は有効でない場合が多いというのが臨床現場での実感です。中核薬の投与により陽性症状が悪化し、かえって介護者の負担が増えてしまうケースが多いのです。そこで、私は以前から、陽性症状をコントロールするために抗精神病薬の少量投与を行い、有効例を数多く経験してきました。もちろん常用量は高齢者には危険ですが、常用量の3分の1~10分の1程度の少量を慎重に用いれば、副作用を出さずに患者さん本人と介護者を共に救うことができると確信しております。特に認知症医療においては、介護者の負担を軽減することは、良質な介護を継続していくためにも非常に重要な要素であり、単にエビデンスだけで割り切れるものではないと考えます。

以上のような理由から、今回のガイドラインが認知症高齢者に対する抗精神病薬の処方中止を強制するものであってはならないと考えます。処方中止を強制すれば、今まで抗精神病薬の少量投与で陽性症状がコントロールされていた症例が急激に悪化し、入院や施設入所が急増することが予想され、生命予後も悪化すると考えられます。

是非とも現場の切実な声に耳を傾けていただき、認知症高齢者に対する抗精神病薬の投与中止を強制するようなニュアンスを今回のガイドラインから排除していただきたく、お願い申し上げる次第です。」

2015.04.23更新

糖尿病治療をサポートする糖質オフなお菓子

こんにちは

小早川医院 管理栄養士 飯塚です![]()

雨が続いていましたが、今週は晴れて気持ち良く過ごせそうですね

皆様はいかがお過ごしでしょうか?

糖尿病やメタボで糖質制限をしているけれど、やっぱり甘いもの

食べたい!でも糖質が気になる・・・そんな方に今回は糖質オフな

お菓子を紹介したいと思います。

コンビニのローソンで出ている「ブランクリームサンド」です。

糖質は1袋食べても7.5g

不足しがちなカルシウムや鉄、食物繊維も摂れるのでうれしいですね。

食事は日々の生活を支える大切なものです。

いつもバランスのとれた食事をきちっと続けていく・・・と言うのは理想ですが、なかなかうまくいかない事もあると思います。

食事療法は長く続けていく事が肝要です。

そのためには楽しみや息抜きだって必要です。

もちろん糖質が控えめだからと言って食べ過ぎてしまってはいけませんが・・・

こうした食品を補助的に取り入れながら、上手に食事療法を続けていきましょう。

2015.04.13更新

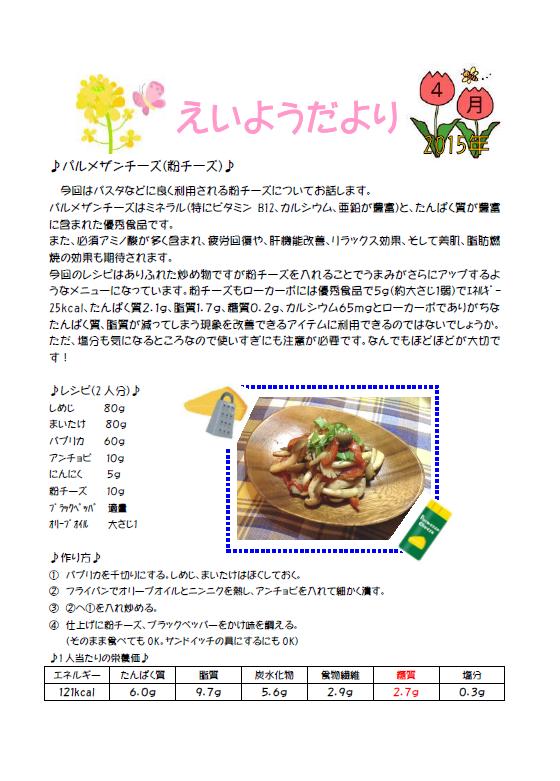

えいようだより4月号発行します

皆さんこんにちは

小早川医院 管理栄養士の江口です。

やっと暖かくなってきましたね。

それにしても4月って毎年こんなに寒かったでしょうか??

寒がりの私はまだまだ某メーカーの肌着が手放せません。。。。

さて、4月のえいようだよりを発行しますのでぜひご覧になってくださいね。

私にとってパルメザンチーズは調味料感覚で利用できる必須アイテムです!

2015.03.31更新

花粉症が猛威をふるっています!

今年は昨年に比べてスギやヒノキの花粉の飛散量が格段に多いようです。これに黄砂やPM2.5の影響が加わってスギ・ヒノキ花粉症の患者さんにとってはつらいシーズンとなっています。生まれて初めて花粉症の症状が出ている人も多く、例年花粉症の症状があった人でも、昨年までより一段階強い薬を使わないと症状がコントロールできないという現象も見られます。

花粉の飛散量が多い時は抗アレルギー薬をより強いものに変えていくというやり方は、あくまでも対症療法であり、エンドレスな治療法です。また、最近花粉症の根本治療として注目を集めている舌下免疫療法は、まだ安全性が確立しておらず、長期的効果も立証されていません。さらに、この治療法は一つ一つのアレルゲンをターゲットとして行うため、スギ花粉症が治ったら次はブタクサに対する花粉症が出てきた・・というように、いたちごっこになる可能性があります。

そこで当院ではより安全な根本治療として、サプリメントのビタミンDと有胞子乳酸菌をお勧めしています。

ビタミンDは骨を作るビタミンとして有名ですが、強力な免疫調節作用も持っているのです。花粉症のような過剰な免疫反応を抑える働きや、腫瘍に対する免疫力を増強して、発がんを防ぐ働きが知られています。

実際、当院でも特に鼻づまりのひどいタイプの花粉症の方にビタミンDを服用していただき、有効例を数多く経験しています。

有胞子乳酸菌は、腸内細菌のバランスを改善することにより、免疫反応を安定させ、花粉症の症状を改善することが知られています。特に、普段から下痢しやすい、ガスがたまっておなかが張りやすいなどの消化器症状を訴えておられる方に有効です。

いずれのサプリメントも比較的安価(1か月分2000~4000円)であるのも魅力的です。アレルギーのお薬はねむくなったりだるくなったりするのでできるだけ飲みたくないという方はお気軽にご相談ください。

2015.03.31更新

ローカーボ食研究会の報告 続き

こんにちは![]()

小早川医院 管理栄養士の飯塚です

だんだんと桜も満開になってきて、嬉しい春の訪れを感じています![]()

皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて、ローカーボ食研究会の報告の続きです。

お昼は、ランチョンセミナーと言って「三ツ星低糖質レストラン」のパン、スープやカレー、デザートなどを食べながら、篠壁先生の緩やかな糖質制限食による献立や調理法の変化についてのお話を聞きました。

低糖質と言いつつ、スープやカレーはしっかり味が付いていて具も多く、デザートは甘くておいしかったです。ちゃんと食べた感じなのに1食30gくらいの糖質量と言うのは驚きでした。

篠壁先生の話もとても興味深く、男女別に糖質制限食の指導を行う前と後で煮る、炒める、揚げるなどの調理法がどのように変わっているかをグラフで一覧でき、女性の方が様々な調理法を行っていたり、全体的に生食が増えるというデータを見て、確かにと納得する部分もありました。糖質を減らして摂取カロリーが減ってしまうため脂質をしっかり取るためにナッツやチーズをオススメする事が多いので、そのような結果になったのではと思いました。

また、脂質の摂取量については、指導してもあまり増えないという方がいらっしゃいましたが、栄養士が食事記録を分析する際、調理に使う油の量を目安量で入力するため、実際の使用量と違っているかもしれないという話もあり、実際に使っている油の量などを詳しく聞く事も大切だと気付きました。言われてみればそうなのですが、思い込んで仕事をしてしまっている部分もあるなと気持ちが改まりました。

午後は管理栄養士による発表でした。どの発表も勉強になり、興味深いものでしたが、ローカーボ食がエネルギー制限食に比べて約2倍早く減量できるという話や、患者さん自ら自己血糖測定を行い医師、管理栄養士や患者さん同士の連携が深まった話などを聞いて、理論的にわかっている事でも実際に数値で示されることで多くの事を学べ、より正しく糖質制限食についての知識を深める事が出来るのだと実感しました。

私も発表者の内の一人だったので、とても緊張しましたが大変勉強になり良い経験が出来た一日でした。

これからも初心を忘れずに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします![]()

2015.03.13更新

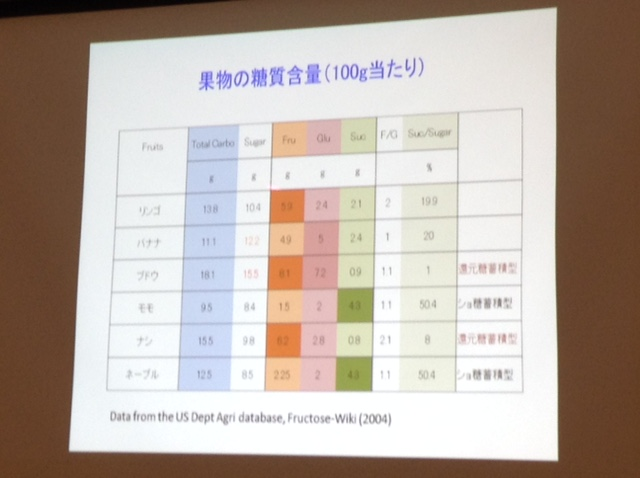

ローカーボ食研究会報告 その2:果物の糖質含有量

こんにちは。

小早川医院管理栄養士の江口です。

糖尿病やメタボで糖質制限をする場合には、果物の糖質含有量も重要なポイントです。

先日のローカーボ学術総会では具体的に皆さんが普段食べられている果物に

どれくらいの糖質が入っているのかと言う事で、、、、

名古屋大学名誉教授 加藤潔先生より具体的に数値を見せていただく事が出来ました。

それが下記の表です。

100g中の果物の糖質量を表しています。

写真をうまく撮れなくて申し訳ありません。。。。

この表からは

果物に多く含まれている糖類の果糖(フルクトース)ブドウ糖(グルコース)、ショ糖(スクロース)

の含有量を知る事が出来ます。

この表の中の果物で糖質が一番多いのは同じグラムであればぶどうになります。

そして今回テーマとなった果糖の含有量が多いのはりんご、ぶどう、なしでした。

また、糖類の相対甘味度を示した表では果糖が一番甘みを感じるということでした。

実ははちみつにも果糖は多く含まれいるそうです。

果物はそもそもほとんどが水分で他、香りの成分でもあるテルペン、エステルなどが

含まれています。

そして光合成で葉で炭水化物を作るところから始まり、色々な過程を経て動物に

食べてもらうために甘くなるそうです。

そして動けない果物の種を食べてもらう事で運んでもらう事も。。。

話はそれましたが、、、

糖の甘さと血糖値は直結しないとのことです。

なので実際には甘味度の高い果糖の多い梨を食べて血糖値を測定してもそこまで

上昇しないとのこと。

ブドウ糖(グルコース)が多いと血糖値に影響するとのことでした。

果糖は多く摂りすぎるとブドウ糖になってしまいます。

そうするともちろん血糖が上がります。

すべてがブドウ糖になるわけではありませんが食べる量が大切と言う事ですね。

2015.03.12更新

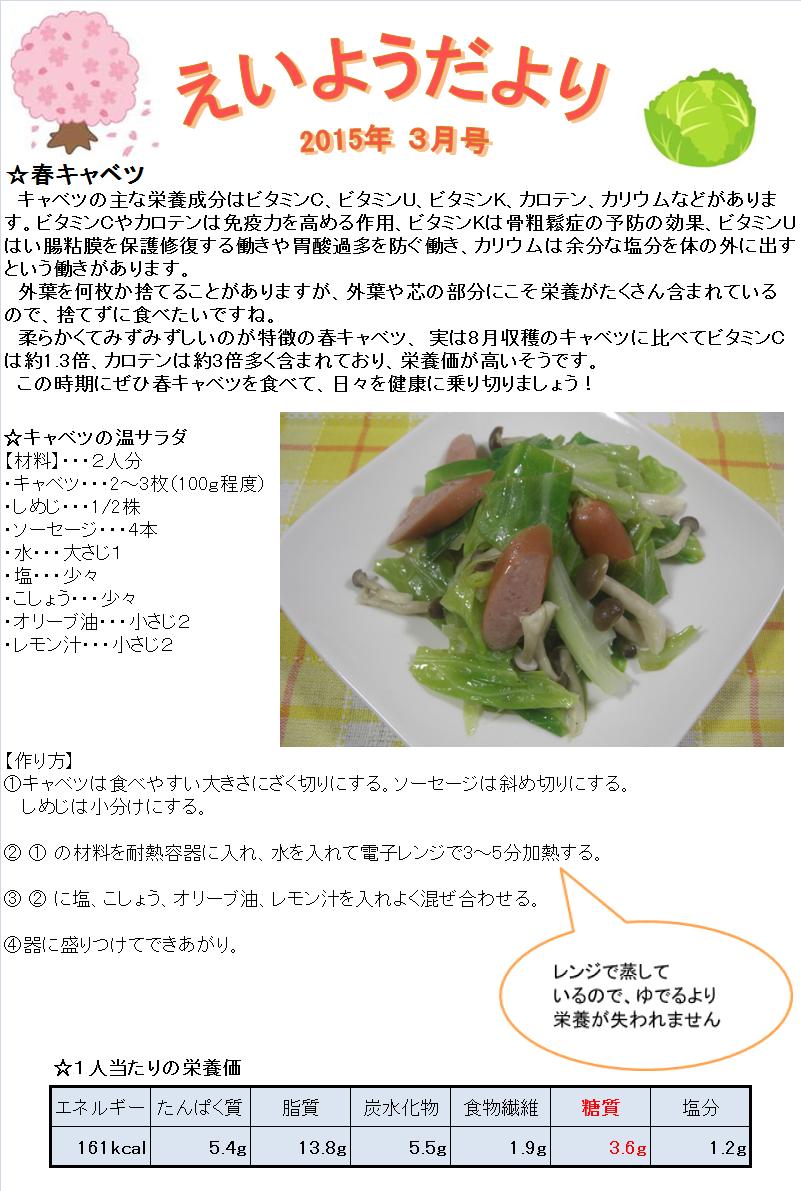

えいようだより3月号を発行しました

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)