2015.01.20更新

認知症の予防・治療にココナッツオイルが効く!

進行したアルツハイマー型認知症の患者さんの脳では、エネルギー源であるブドウ糖がうまく利用できなくなっていることが最近の研究で明らかにされました。進行した糖尿病と同じような状態が脳内で起こっているわけです。欧米でアルツハイマー型認知症が「脳の糖尿病」と呼ばれているのはこうした理由からです。

このような研究成果に基づいて、ブドウ糖に代わる脳のエネルギー源としてケトン体が注目されています。

ケトン体は厳しい糖質制限をすると体内で合成が増えることが知られていますが、飽和脂肪酸の一種である中鎖脂肪酸を摂取することでもケトン体が増えます。

アメリカの最新の研究で、中鎖脂肪酸を摂取することでアルツハイマー型認知症が予防・改善できることがわかっています。そして、ココナッツオイルにはこの中鎖脂肪酸が多量に含まれています。

ココナッツオイルは認知症の予防・改善の新しいツールとして期待されているのです。

2015.01.15更新

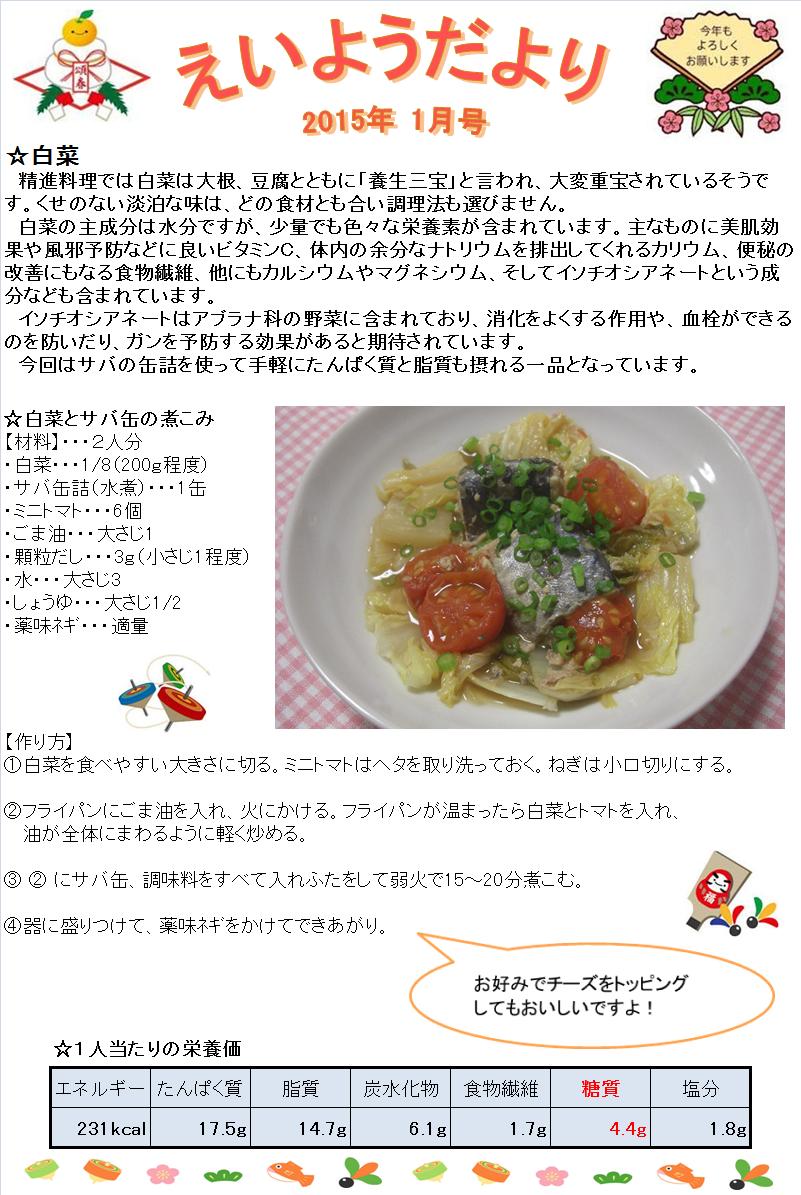

2015年1月のえいようだよりを発行いたしました!

明けましておめでとうございます。

管理栄養士 飯塚です![]()

今年もよろしくお願いします。

さて、2015年最初のえいようだよりを発行しました![]()

糖質制限をすると、糖質から摂取するカロリーが不足してしまうため、その分たんぱく質や脂質を多く摂る事が大切になります。

今回はサバの水煮缶を使って手軽にたんぱく質と脂質が摂れるメニューを紹介します。

良かったら作ってみてくださいね![]()

それでは、2015年がみなさまにとって、幸多きものになるようお祈りしています。

2015.01.05更新

糖尿病・糖質制限に関する勉強会のお知らせ

来る1月31日に「健康講座:糖尿病治療の新しい考え方」と題して、糖尿病・糖質制限に関する勉強会を開催します。

当院に通院されている方、および一般の方が対象です。

糖尿病の患者数は戦後60年余りの間に40倍近くに急増しています。

また、高齢者の糖尿病も増加しています。

国民病となりつつある糖尿病についてわかりやすく解説します。

開催日:平成27年1月31日(土)14:30~16:00(受付 14:00~)

会場: 小早川医院

(名古屋市昭和区前山町1-19 つばめ前山町ビルA棟1F)

〈内容〉

・なぜ糖尿病が急増しているのか?

・糖尿病予備軍と言われたら・・

・薬に頼りすぎている現在の糖尿病治療

・糖尿病食事療法の新しい考え方;糖質制限食

・糖尿病の合併症

・高齢者の糖尿病の特徴

・糖尿病治療の目標は?

♦お申し込み方法:お電話またはFAXで下記までお申し込みください。

FAXの場合は、お名前、ご住所、電話番号を明記してください。

お車でお越しの方は、駐車場をご案内しますのでお申しつけください。

小早川医院 TEL(052)752-0800 FAX(052)752-0805

(定員になり次第締め切らさせていただきますので、お早目にお申し込みください。)

2014.12.31更新

今年1年、ご愛読ありがとうございました

今年は当院にとっても大きな意義のある一年でした。このブログで不十分ながらもコツコツと発信してきた情報がきっかけとなり、当院の医療に広がりができた一年であったと思います。

当院が行っている、食事療法(糖質制限)を柱として薬をできるだけ減らすという糖尿病治療に注目していただくことができ、4月、6月には週刊文春の、7月には中日新聞の取材を受けました。その記事を見て、現在受けている糖尿病治療に疑問や不安を抱いた患者さんが数多く来院されました。名古屋市以外からの来院も多く、当院の治療方針に共鳴していただける方が多いことに喜びを感じるとともに、責任の重大さを痛感しております。今後も、健康長寿につながるより良い糖尿病治療を目指したいと思います。

また、患者さんと介護者の両方を救う認知症治療(コウノメソッドに基づく認知症治療)が軌道に乗った一年でもありました。アリセプト、リバスタッチパッチ、レミニール、メマリーという4種類の認知症治療薬の適切な使用、米ぬか由来の期待のサプリメント;フェルガードの活用、グルタチオンやニコリンの注射など、いろいろな戦略を駆使して認知症の進行を懸命に抑えた一年であったと言えます。まだ不十分な部分もありますが、多くの患者さんとそのご家族に感謝の言葉をいただきました。これを励みに、来年は一層研鑽を積んで、よりよい認知症医療をご提供します。

来年も今年以上に質の高い医療情報を、このブログを通して発信してゆきますので、ご期待ください。

特に、期待の認知症予防法である芸術療法・回想法についても当院で行うべく準備中ですので、順次情報発信してゆきます。注目していただけるとありがたいです。

皆様、良いお年をお迎えください。

2014.12.30更新

認知症と嗅覚の関係

アルツハイマー型認知症では物忘れよりも嗅覚障害(匂いがわからなくなる)が先行することが知られています。

匂いがわからなくなると、好きだったものでも全く食べなくなってしまうこともあります。

なぜこうなるかというと、嗅覚と記憶には深い関係があるからです。人間の脳の中には「嗅覚野」という匂いを感じ取る部位があり、これが隣接する「嗅内野」という部位を介して記憶をつかさどる「海馬」とつながっています(アルツハイマー型認知症では海馬の萎縮よりも先にこの嗅覚野に変性が起こると考えられています)。匂いを嗅ぐことで嗅覚野が刺激され、その刺激が嗅内野を介して海馬まで届くことによって、記憶がよみがえるのです。

例えば花の匂いを嗅いで、以前に行ったことのあるどこかの場所を思い出すように、匂いが記憶を呼び起こすわけです。匂いを嗅ぐことが脳に良い刺激を与えることになります。

嗅覚障害はあるが記憶は正常である段階では、嗅覚を刺激することがアルツハイマー型認知症の予防につながると考えられています。お香やアロマテラピー、料理の香辛料など、個々の好みに応じていろいろな香り刺激を試してみるとよいでしょう。

2014.12.22更新

野菜ジュースについて

こんにちは 管理栄養士 飯塚です![]()

さて、勉強会の報告を挟みましたが、今回は野菜ジュースのメリット、デメリットについてです。

野菜ジュースって本当にいいの?

と言う疑問に、糖質の観点も交えつつお話したいと思います。

野菜ジュースのメリット

・手軽である(持ち運べる、準備に時間がかからない、摂取しやすい等)

・βカロテン、カリウムなどが豊富

・普段食べない野菜の栄養素が摂れる(ケールなど)

野菜ジュースのデメリット

・ビタミンCが少ない(粉砕時に壊れやすい)

・食物繊維が少ない

・糖質が多いものもある

・噛まない

などがあげられるでしょうか。

最近では色々な商品も出ていますので、どれを飲むか迷ってしまいますよね。

中には食物繊維やビタミンCなどを添加した野菜ジュースも出ています。

栄養表示をチェックされるとよいでしょう![]() 。

。

糖質は大体ですが、トマトベースのものは7~9gくらい、果物ミックスのものは12~16gくらいの糖質量があるようです。

低糖質野菜ジュースの回でもお話ししましたが、野菜を固形で食べるより、ジュースとして飲み物で摂取する方が、糖質の吸収も少し早くなってしまいます。

なので、野菜ジュースをお水代わりにごくごく飲む、と言う事は血糖値を急に上げてしまいやすく、望ましくありません。特に糖尿病の方は注意が必要です。

一番良いのは色々な種類の野菜を毎食まんべんなく一日350gくらいを食べる事・・・ですが、350g食べるためには毎食両手に乗るくらいの量を食べないといけないので、わかっていてもなかなか難しいですね。

私も野菜を食べるよう意識はしていますが、毎食野菜を両手に乗るくらい食べる・・・と言うのはなかなかできていません![]()

現代はライフスタイルが多様化しています。

毎食野菜を食べる事が難しい、どうしても外食が多くなってしまう、野菜があまり好きではないなどの理由で食事のバランスが悪くなってしまうと言う方には補助的に野菜ジュースを飲むというのも良いようです。

野菜ジュースの飲み過ぎには気をつけつつ、日々の食事にかしこく摂り入れたいですね![]()

ご自分の食事バランスがどうなっているか知りたい、どのように食べたらよいかわからない、など疑問をお持ちの方は、ぜひ小早川医院の栄養相談へお越しください。

お待ちしています![]()

2014.12.15更新

糖尿病治療の焦点はインスリン抵抗性・食後高血糖の是正にある!

久山町研究の中心的存在である九州大学医学部の清原 裕教授のお話しを伺う機会に恵まれました。

久山町研究とは、福岡市に隣接した糟屋郡久山町(人口約8400人)の住民を対象行われている、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、認知症、癌などの疫学調査のことです。

久山町の住民の年齢・職業分布は全国平均とほぼ同じであり、偏りの少ない平均的な日本人の集団であると考えられます。ですから、ここでの疫学調査は、日本全体の疾病の動向を予測するのに大いに役立ってきたわけです。

1961年に研究が始まった当初は脳卒中に関する調査が中心でしたが、最近では糖尿病や認知症にかかわる調査が盛んに行われているそうです。

清原先生のお話しで最も印象的だったのは、糖尿病の患者さんでは、食後高血糖やインスリン抵抗性が虚血性心疾患や認知症をひき起こすということでした。やはりこれからの糖尿病治療はHbA1cだけを見るのではなく、インスリン抵抗性を改善することにより食後高血糖を是正することが必要だと痛感しました。

やはり糖質制限食、インスリン抵抗性の改善薬が治療の柱となっていくでしょう。

2014.12.04更新

糖質制限食研究会報告その2:間食について

みなさんこんにちは。

前回の報告に加え、間食について興味深いお話を聞く事が出来ました。

名古屋大学大学院で予防医学を研究されている管理栄養士さんが

間食についてお話をして下さいました。

勤務されていた病院で糖尿病の患者さんの糖質制限を始める前後での

男性、女性の間食TOP10を発表されていました。

TOP5のみメモしてきましたのでご覧ください。

糖質制限前

男性 女性

1位 コーヒー コーヒー

2位 あられ、煎餅 ケーキ

3位 饅頭 あられ、煎餅

4位 ケーキ、チョコ みかん

5位 おにぎり ヨーグルト

だそうです。

そして糖質制限食開始後(6ヶ月後)では

男性 女性

1位 コーヒー コーヒー

2位 ナッツ ナッツ

3位 あられ、煎餅 あられ、煎餅

4位 和生菓子 和生菓子

5位 みかん サラダ

といった感じになったそうです。

2位にナッツが入ってきたのは不動の1位でもあるコーヒーとの相性も

良いことからでしょうか。

ローカーボのおやつをナッツやチーズでと私達がすすめている事も

関係しているかもしれませんね。

そして間食を選ぶ際にはパッケージ裏によくある栄養成分表示の

炭水化物のgを見るように心がけると、自分がどれくらい摂っている

かを把握できるようになるとのお話でした。

そしてもう一つ糖質制限食研究会の中心となりご活躍されいる先生から

間食を摂ったあと、一体どれ位血糖値が上昇するかということを、、

糖尿病の患者さんのご厚意で測定した結果があるということで

教えていただくことが出来ました。

果物において

なし(南水、幸水)・・・20mg/dl上昇(以下単位省略)

なし(20世紀) ・・・50~60

りんご ・・・50~60

ぶどう(巨峰11個)・・120

かき ・・・100

そして史上最悪に上昇したものが、、、

「 おはぎ 」

だそうで、なんと200~300上昇したそうです。

そして間食と言えるのかわかりませんが手軽に食べられる

「 助六 」も同様だそうです。

某ハンバーガー屋さんのセットは70~80

幕の内弁当で200上昇だそうです。

あくまでも個人差はあると思いますが、、

果物については同じ「 なし 」でも種類によってこれだけ

差がでるとは驚きでした。

果物に含まれるぶどう糖、果糖、ショ糖、などなど、、の

割合がそれぞれ異なるので血糖の上がり方にも関わって

くるのではないかなと思います。

この糖組成についてはとても興味深いものがあるので

私自身ももっと知識を増やして皆様にお伝えできたら、、、

と思います。

以上簡単ですがご報告させていただきます。

小早川医院 管理栄養士 江口まどか

2014.12.02更新

糖質制限食(ローカーボ食)研究会の勉強会に参加しました!

こんにちは 管理栄養士 飯塚です![]()

先日11月29日に糖質制限食(ローカーボ食)研究会の勉強会に参加してきました。

今回の内容は

1、糖質制限中に総カロリーと体重が激減してしまった症例についての検討

2、糖質制限中の間食の摂り方

3、糖尿病治療における世界のHbA1c目標値のガイドライン

についてでした。

1、の症例検討会では、患者様へのサポートの難しさを考えさせられました。

この方は、夕食のご飯を抜くなど炭水化物を抑えて、油などの脂質を増やすという糖質制限食をしっかり実践されていたのに、3ヶ月の間にHbA1cの値が悪化してしまい、不安に感じてしまったためかその後、食事全体の摂取量が減ってしまい、体重も落ちてしまいました。

74歳と高齢でもともとやせ型だったので、体重が落ちてしまうとがんや肺炎になってしまった時の体力が危うくなってしまいます。

でも数値がなかなか改善されないと、このままではいけないんじゃないだろうかと、食事を減らしてしまう・・・私が同じ立場でも、このような行動をとってしまうかもしれません。

この方はその後このままの食事では長く続けられないからと話し、脂質の摂取量を増やし、体重も少し戻られたようです。

HbA1cは7.9%から9.7%まで上がりましたが、最終的に7.0%に下がりました。

場合によっては血糖値が高い事よりも、体重が減ってしまう事の方が危ない事もあるということを、患者様に理解していただくことの重要性を感じました。

2、の間食の摂り方については、栄養指導の前と後で、どのように間食の摂り方がかっわているかなどをランキング形式で示されていて、とても参考になりました。

3、のHbA1cの数値についても色々な国や学会の考え方の違いなどに触れていて大変興味深いものがありました。

私が小早川医院でお世話になり、糖質制限食について栄養相談させていただいて7カ月くらいになりますが、まだまだわからない事も多く、恥ずかしながら日々勉強不足を実感しております。

実際、患者様との話の中からや、こうした勉強会で教わる事がとても多いです。今回もとても有意義な時間を過ごす事が出来ました。

少しでも知識を深めて、皆様にわかりやすくお伝えしていきたいと考えていますのでよろしくお願いします![]()

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)