2014.08.30更新

腸内環境とプロバイオティックス

私たちの腸の中には1000種類以上、100兆個もの細菌が棲んでおり、これは私たちの身体を構成する細胞の数(約60兆個)よりも多いのです。

腸の中の細菌には私たちの体に良い作用をもたらす善玉菌、悪い作用をもたらす悪玉菌、そしてどちらにもなりうる日和見菌などがあります。善玉菌、またはそれらを含む製品、食品をプロバイオティックスと呼びます。

腸内の環境はこれらの菌のバランスによって決まりますが、それには食生活やストレス、薬品、生活スタイル、年齢などが関係してきます。

乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、乳酸や酪酸を作り、腸内を酸性にすることで悪玉菌の増殖を抑え、アンモニアなどの腐敗産物の生成を抑制します。また、乳酸や酪酸は腸を刺激して便通をよくする作用も持っています。

最近では善玉菌の免疫調節作用も注目されており、花粉症やアトピーなどのアレルギー疾患に対する効果も期待されています。

腸内環境は人によって異なるため、自分に合った乳酸菌は簡単には見つかりません。腸内環境を整えるためには、できるだけ多くの種類の乳酸菌を摂取したり、熱や酸に強く頑丈な「有胞子乳酸菌」をサプリメントとして摂取するのがよいでしょう。

2014.08.27更新

認知症高齢者の嚥下障害に対する秘策

肺炎は高齢者の死因の上位を占めていますが、その大部分が誤嚥性肺炎であると考えられています。特にレビー小体型認知症や脳血管性認知症の患者さんでは、嚥下障害から誤嚥性肺炎を起こしやすいことが知られています。また、アルツハイマー型認知症やピック病など、他の認知症でも進行すれば嚥下障害が起きてきます。

認知症の高齢者が入所している施設では、食事中にむせがあると誤嚥性肺炎を恐れるあまり比較的早めに食事を止めてしまい、鼻腔から胃まで栄養チューブを通すか、胃ろうを作ってそこから液状の栄養剤を入れて栄養状態を維持するというパターンになりがちです。しかし、口からものを食べられなくなると、たとえ栄養状態は保たれたとしても、食べる楽しみがなくなり、生活の質は大幅に低下してしまいます。

そこで、たとえ嚥下機能が低下していても、何とかむせずに口から食事ができるような工夫が必要になります。

最近の研究で、高齢者の嚥下機能は、様々な感覚を刺激することで改善されることがわかってきています。辛子の成分であるカプサイシンやミントの成分であるメンソールによる温度感覚刺激、黒コショウの香りによる嗅覚刺激、口腔ケアのブラッシングによる口腔粘膜の知覚刺激などが嚥下機能を改善することが知られています。

このうち、当院ではカプサイシンを嚥下障害の治療に用いています。

カプサイシン入りの口腔内溶解シートが製品化されており、これを毎食直前に舌の上にのせると口腔内で自然に溶解して、食事中~食後のムセが明らかに改善する患者さんが多いです。(私の感覚では8割以上の患者さんに有効です。)

サプリメントの扱いですので、費用は自費となりますが、1か月4000円程度です。

ご家族の嚥下障害でお困りの方は、ぜひご相談ください。

2014.08.25更新

認知症予防にも糖質制限がおススメです!(その2)

最近、70歳代、80歳代という高齢になってから新たに糖尿病を発症する方が増えています。

こうした高齢発症の糖尿病の特徴はやはり食後高血糖です。ただし、若いメタボの患者さんと違って食後のインスリン分泌量は決して多くはありません。加齢により膵臓のインスリン分泌はむしろ低下しているのでしょう。それと同時に糖を最も多量に取り込んでくれる筋肉の量が年齢とともに減っていきます。また、個々の細胞のインスリンに対する反応も悪くなってインスリン抵抗性も増しているのでしょう。

これらの条件が複合して、高齢者の糖尿病が発症します。

高齢の方は「もう歳だから」と肉を避けて「ごはんと野菜の煮物」といったような食事を好みがちです。しかし、このような食事ではどうしても炭水化物(糖質)の摂取量が相対的に多くなり、食後の血糖が上がりやすくなるので、糖尿病になりやすくなります。

70歳代、80歳代は認知症を発症しやすい年代でもあります。昨日のブログでご説明したように、食後高血糖は認知症

のリスクをさらに高めますから、食後の血糖をできるだけ上げないような食生活が重要です。

ですから、70歳以上になったら肉・魚・大豆製品などのタンパク質、脂質を意識的に増やし、糖質を少し減らし気味にするのがよいでしょう。といっても極端に減らす必要はなく、毎食とも主食の量を今までの3分の2に抑える程度で十分です。

また、糖質を摂取する場合には、下の図のGI(gllycemic index)が低い食品を選ぶようにすると、食後の血糖値が上がりにくくなります。

2014.08.24更新

認知症予防にも糖質制限がおススメです!

最近認知症になる人が急増し、社会問題ともなっていますが、食後の血糖値が高いほど認知症になりやすいという研究結果が数多く出されています。

この現象は次のように説明されています。

① 高血糖になると脳内の活性酸素が増えるため、脳の神経細胞が酸化されやすくなる。つまり、脳細胞が「さびやすくなる」ということですね。

② 食後に高血糖となる人では同時ににインスリンが大量に分泌される場合が多いのですが、これを分解するのに多くの「インスリン分解酵素」が消費されます。この「インスリン分解酵素」は実はアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の根本的な原因であるアミロイドベータという変性タンパク質を破壊する働きも持っていることが最近わかってきました。運動不足、過食、肥満でインスリン抵抗性(インスリンが効きにくい状態)がある人では、当然食後に高インスリン血症、高血糖となるので、インスリン分解酵素は多量に分泌されたインスリンを処理するために消費されてしまい、アミロイドベータを破壊するほうにまわらなくなってしまうというわけです。

最近問題となっている若年性アルツハイマー病(40代という若さでで発病する人も増えています)の患者さんにメタボ・肥満の人が多いのもうなずけますね。

食後の高血糖や高インスリン血症を抑えることができる糖質制限は、糖尿病やメタボの治療だけにとどまらず、認知症の予防法としても有効であることがわかっていただけたと思います。

2014.08.17更新

更年期障害や骨粗鬆症に効くスーパーイソフラボン: エクオール

大豆イソフラボンは女性ホルモンと似た働きをすることが知られています。大豆製品を食べると、大豆に含まれるイソフラボンの一種が腸内細菌の力を借りて「エクオール」に変化します。このエクオールは年齢とともに減ってゆく女性ホルモンの働きを補う作用が非常に強いのです。

エクオールは、女性ホルモンが減ることで起こる不調、たとえばホットフラッシュ(上半身のほてり)や発汗などの更年期症状、骨粗鬆症、メタボや高血圧などの生活習慣病、皮膚のしわ、たるみなどに有効です。

ここで注意しなければいけないことは、大豆製品を食べればエクオールが増えるとは限らないということです。腸内細菌の状態によってエクオールを作ることができる人とできない人がいるからです。エクオールを作る能力のある人の割合は、大豆製品を多く摂取する日本人で50%、摂取量の少ない欧米人では30%程度にしかすぎないことがわかっています。

エクオールを作る能力があるか否かは、名古屋大学発のベンチャー企業: 株式会社ヘルスケアシステムズの「ソイチェック」という尿検査キットで簡単に調べることができます(費用は自費で3800円(税別)です)。この検査でエクオールを作れていると判定された方は、腸内細菌がうまく働いているわけですから、毎日大豆製品を摂取して、エクオールを減らさないようにすることが大切です。

エクオールを作れていないと判定された方は、腸内細菌の活動が不十分であるということになります。エクオールを作ることができる腸内環境づくりのために、大豆製品を毎日摂取すること、食物繊維の摂取量を増やすことが大切です。牛乳を豆乳に替えてみる、白米を雑穀米にしてみる、みそ汁の具に豆腐を加える、納豆を毎日食べるなどの工夫をしてみてはどうでしょうか。

エクオールを作れていない方、作れていてもなかなか大豆製品が摂取できない方には大塚製薬のエクオールのサプリメント「エクエル」をお勧めします。1か月分の費用は自費で4000円(税抜き)ですから、経済的にも比較的手ごろなサプリメントです。副作用はほとんどなく、更年期症状や骨代謝、美肌に対してかなり有効であるというデータが出ています。

エクエルはプラセンタや漢方薬と並んで、更年期以降の女性の強い味方になるでしょう。

ソイチェック、エクエルに興味のある方はお気軽に当院にご相談ください。

2014.08.13更新

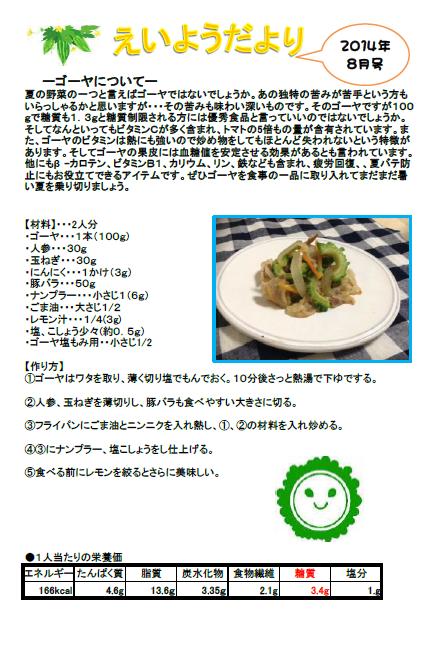

えいようだより8月号発行しました

こんにちは

7月よりこちらの医院でお世話になる事になりました、管理栄養士の江口です。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、まだまだ暑い季節が続いていますが。。

皆様、夏バテなどされていませんか?

食事においても、どーしてものど越しのよい麺類に手が伸びがちですよね。

私も麺料理が大好き!

そして忙しいとついつい簡単に作る事のできる生めんの2食入り袋を利用しがちです。

そこで気になる糖質というと

ざるそばで約45g

かけうどんで約58g

醤油ラーメンで約70g

冷やし中華で約72g

ミートスパゲティで約78g

などなど麺類は1品で満足できるアイテムですが糖質も気になるところです。

そして私事ですが数年前からハマっている

韓国風冷麺、ビビン麺をこの季節は食べたくなります。

しかし、栄養表示を見てみるとなんと驚きの炭水化物100g越えでした。。。。

上記したそば、ラーメンなどと比較すると炭水化物が非常に多いんです。

トッピングはキムチ、キュウリ、ささみ、豚バラ、卵などの糖質の少ない食品

なのですが麺とタレが意外と、、、(メーカーさんにもよりますが)

ということで控えた方がいいのかと思いましたが、、、、、

この麺は上記の麺と違う所があります。

歯ごたえがすごいんです。

かなりの噛み応えがあるので咀嚼回数も増え満腹感を得られます。

ただ、のどに詰まる可能性のある方は短くカットするか控えてくださいね!

そして1食の麺の量も約150gですので麺の量は半分にしてトッピングを多めに

すると糖質量を減らすことができるのではないかと思います。

糖質は気になるけど、、、、手軽に作ることのできる麺料理は魅力的。

他の中華めん、うどんなども食べたいという方はトッピング多めや、サラダ感覚の

麺料理に変身させると麺の量を減らすこともでき、今日のランチとして召し上がっ

ていただけるのではないでしょうか。

さて、話は変わりますが。

えいようだより8月号を発行しました。

ゴーヤを使った炒めものですが、炒めものというとワンパターンになりがちな

お料理とよく言われます。

そこで今回は調味料にナンプラーを使いました。

ナンプラーはかたくちいわしの旨みがたっぷりと詰まったエスニック料理の

基礎調味料です。

炒めものはもちろん、いつものスープに隠し味として少し入れるだけでも

コクが出るんです。

くさいんじゃ、、、と思われますか?

これがまた、美味しいんです!

だまされたと思って使ってみてください。ハマるかもしれませんよ。

今回使用した2人分の分量6g

エネルギー 3.7kcal

たんぱく質 0.85g

脂質 0.006g

糖質 0.06g

塩分 1.26g

とローカーボ調味料としても優秀です。

ぜひこの機会にお口に合えばご家庭の調味料の一つに加えられてみてはいかがでしょうか。

また、召し上がっていただくときにレモンを絞っていただけるとさらにおいしさUPです!

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

管理栄養士 江口

2014.08.08更新

認知症=もの忘れではありません!

一般的に認知症イコールもの忘れというイメージが強いようですが、認知症の症状はもの忘れだけではありません。

3大変性系認知症と呼ばれているアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、ピック病ではそれぞれに特徴的な症状が見られます。頻度は45%、23%、8%程度です。.

これら3大認知症の特徴を一言で表すと次のようになります。

アルツハイマー型認知症:数分前のことを思い出せない人

レビー小体型認知症: 夢の世界にいて歩けない人

ピック病: 身勝手で怒りっぽい人

アルツハイマー型認知症は海馬が萎縮してしまって数分前のことも忘れてしまうことが特徴ですから、多くの人が抱くイメージどおりの認知症です。アルツハイマー型認知症の6割は問題行動がなく記憶障害だけの患者さんです。

これと対照的なのがピック病で、もの忘れが軽く行動障害(反社会的行為、スイッチが入ったように怒る、同じ運動を繰り返す、過食など)が主体になります。

レビー小体型知症は声が小さく幻視や妄想があるのが特徴で、パーキンソンン病に似た歩行障害やうつ状態を合併することが多いです。

見方を変えると、エネルギーが有り余っているのがピック病、低下しているのがレビー小体型認知症、その中間がアルツハイマー型認知症ということになります。

このようにそれぞれの認知症の特徴をつかんでおくと、周囲の人の認知症の早期発見、早期治療につながります。

また、認知症のご家族が現在受けている治療が適切なものかどうかを判断する材料にもなります。

2014.07.27更新

認知症に対するグルタチオン点滴の効果

7月6日のブログでもご説明した通り、認知症の発症には酸化ストレス(体の錆びつき)が大きくかかわっていることがわかっており、抗酸化療法(体の錆びつきを抑える治療)の効果が期待されます。

当院では、強力な抗酸化力を持つグルタチオンとビタミンCの点滴を認知症の治療に用いています。

この点滴療法は、レビー小体型認知症や前頭側頭葉変性症(ピック病)の歩行障害に特に有効です。ご家族に両手をひかれて何とか歩いて診察室に入ってきた患者さんが15分間の点滴が終わると、何の介助もなしにすたすたと歩き始めることもあります。こういう時はスタッフ一同、顔を見合わせて喜んでいます。医者冥利に尽きる瞬間です。

認知症の治療薬を服用していても歩行障害が悪化していくような場合には、試してみる価値のある治療法です。ぜひご相談ください。

2014.07.25更新

単純糖質と複合糖質

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

梅雨も明けて毎日容赦なく暑い日が続きますね。

湿気も多く風もあまり吹かないのでお部屋では我慢せずエアコンや扇風機を使いましょう。そして、のどがかわいてなくてもこまめに水や麦茶で水分補給をしてくださいね。

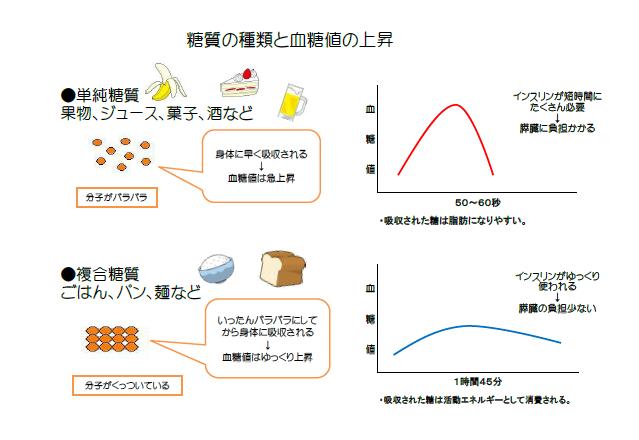

さて、今回は単純糖質と複合糖質について簡単にお話したいと思います。

炭水化物(糖質)には大きく分けて2種類あることはご存じでしょうか?

糖質は単純糖質と複合糖質に大きくわけられます。

複合糖質はでんぷん(多糖類)が主で、ごはんや小麦、じゃがいもなどに含まれております。

一方単純糖質は二糖類が主で砂糖や果物、お菓子類などに含まれております。

多糖類二糖類って?

糖質の最小単位を単糖と言います。単糖にはブドウ糖と果糖があります。これが2つ結合したものを二糖類といいます。

さらに二糖類にはショ糖と乳糖があります。

そして多糖類は単糖が7つ以上くっついたものです。

単糖の結合が少ないほど甘く、多いと甘みが少ないです。

単糖は甘みがあって、多糖類は甘みが少ないという事になります。

ちょっとややこしいでしょうか?![]()

表でわかりやすくしてみました。

このように、ジュースやお菓子の単純糖質はとっても血糖値上昇が早く短時間にたくさんのインスリンを消費します。そうなると膵臓にものすごい負担となり糖尿病を悪化させます。一方複合糖質はゆるやかに血糖値が上昇するため、インスリンがゆっくり使われ、膵臓の負担は少ないのです。

最近、一日の炭水化物量さえ守れば何を食べてもいいと勘違いなさっているかたがいらっしゃいます。

確かに分析結果だけをみると炭水化物が一日150gと少なくローカーボできているかと思えば、中身は焼き菓子やアイスクリーム、お酒などが主でこれではいくら炭水化物を制限してもなかなか糖尿病が治らないわけです。

しかし、主食もお菓子も両方同じくらいの量を食べるのは良くないと思うのでお菓子を食べたらごはんは少なくという感じになってしまうのでしょう。![]() 難しいところですね。

難しいところですね。

これから暑くなってジュースなどの清涼飲料水に手が伸びてしまいがちですが、清涼飲料水が一番血糖値に悪影響を及ぼすのでせめて飲み物はお茶やブラックコーヒーなどにして間食もほどよく楽しんでみてはいかがでしょうか。

そんなお悩みも栄養士が相談に乗りますよ![]()

2014.07.22更新

糖尿病に関する院長のコメントが中日新聞に掲載されました

先月末に大阪で起きた糖尿病治療中の男性が運転する乗用車の暴走事故に関して、中日新聞の取材を受けました。今日の朝刊にその記事が掲載されましたので、その全文を引用します。

『 糖尿病 薬頼り過ぎ注意・・食事療法 原点に戻って

大阪市の繁華街で六月末、ワゴン車が暴走して通行人三人が重軽傷を負った事故。運転していた男性(65)は糖尿病で、事故当時は低血糖で意識がもうろうとしており、危険運転致傷容疑で逮捕された。薬の効き過ぎによる低血糖の疑いがあるという。患者が常に食事の質や量、運動を一定にするのは難しく、治療を薬に頼るほど低血糖の危険性が高まる。低血糖が認知症や死亡のリスクを高めることも明らかになりつつあり、専門家は「食事療法の原点に立ち返るべきだ」と指摘する。)

血糖値は通常、一定に保たれているが、甘い物やご飯、パン、麺類などの糖質を食べると数値が上がる。糖尿病は上がり過ぎた血糖を下げる体の機能が悪くなり、高血糖が続いて多様な合併症を引き起こす。これを避けるため、食事療法や薬物療法で血糖を制御する治療が行われている。

低血糖の多くは薬で起こる。一般的に患者は服薬の際、医師から決まった時間に指示されたカロリー分を食べ、決まった時間にインスリンや経口血糖降下剤など一定量の薬を使うよう指導される。問題は、実生活でこれを忠実に実行できるかどうかだ。

食事量の違いや食事の間隔のほか、同じカロリーでも、血糖値がほとんど上がらない焼き肉と、逆に上がりやすい白米では大きな差がある。このため、血糖がそれほど上がらなかった場合に薬を規定量使うと、薬が効きすぎて低血糖を起こしやすくなる。

軽症では冷や汗や手足の震え、動悸、不快感などが現れる。重くなると、集中力低下や強い眠気、めまいに襲われ、最悪の場合はけいれんや意識消失を起こす。このため患者は軽症のうちに、事前に用意したブドウ糖や糖分を含む食べ物を摂取して対処するよう指導されている。

薬の量が多めに設定されやすい背景があると、糖尿病治療に力を入れる小早川医院(名古屋市昭和区)の小早川裕之院長は指摘。理由は「皮肉にも低血糖を起こすほど、糖尿病の指標となるグリコヘモグロビン値(HbA1c)が改善するため」。ひと昔前までは、血糖を下げるのを優先し、「ある程度の低血糖は仕方がない」という風潮があったという。

しかし、近年の研究で低血糖が引き起こす危険性に注目が高まっている。権威ある英医学誌「ランセット」に二〇一〇年に掲載された論文は、インスリンの働きが弱くなった糖尿病患者約二万八千人の長期追跡調査を報告。高くなったHbA1cの値を薬で下げると、ある値までは死亡リスクが下がるが、それよりさらに健常者の値に近づけようとすると、逆に高まってしまうことを示した。

増えた死因は脳卒中や狭心症などの血管疾患。論文は、低血糖が血管障害を促したと考察している。このほか、低血糖発作を繰り返すほど認知症になる確率が高まることを報告する論文や、血糖値の大きな変動が血管障害を引き起こすといった論文が相次いでいる。

小早川さんは「血糖が上がる食事を治療の前提とするのではなく、糖質摂取量を抑えた血糖を上げない食事で薬の量を減らす」という方針で診療。多くの患者でHbA1c値を改善させ、低血糖も防いでいる。「来院した患者で結局、薬が不要だった事例も。副作用のない食事療法のメリットは大きい」と話す。ただ、食事療法に伴う薬の見直しをするには、それに詳しい医師の指導が欠かせない。

自動車運転死傷処罰法と無自覚性低血糖症

飲酒運転など悪質な運転で死傷事故を起こしても、刑法の危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースがあったため、新たに自動車運転死傷処罰法が五月に施行された。新法では「無自覚性の低血糖症」の患者が事故を起こし、人を死傷させた場合でも、致死で十五年以下、致傷十二年以下の懲役に問うことができる。無自覚性では、低血糖が起きても発汗や震えなどの初期症状が出にくく、本人が自覚できない。突然、意識障害や昏睡に陥るために危険度は高い。糖尿病を長期間患い、自律神経障害になった人や、低血糖を頻繁に繰り返した人に起こりやすい。』

今回の取材では、今までこのブログで繰り返し強調してきたことをまとめてお話ししました。担当の記者も健康維持のために糖質制限を実践しておられるとのことで、私の話に共感していただけたようです。

まずは食事療法(糖質制限)、次は低血糖を起こさない最小限の薬物療法(メトフォルミン・DPP4阻害薬など)というのが健康長寿への近道です!

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)