2016.01.22更新

糖尿病・糖質制限の院内勉強会が開催されました

皆さんこんにちは。

小早川医院管理栄養士の江口です。

先日、院長と栄養士で院内勉強会をしました。

当医院では定期的に知識を深めるために行っています。

初めに糖代謝と血糖調節の仕組みなど基礎的なことから数値、合併症、血糖降下薬まで院長が丁寧に教えてくださいます。

栄養士も患者さんに指導をする上で検査値はもちろん、病気や薬のことを知っておかなければなりません。

それはなぜか、、、

当医院では主に糖尿病の患者さんに緩やかな糖質制限を日々の食事で症状に合わせて行っていただいていますが薬によっては糖質制限をしてしまうと良くない組み合わせの場合もあります。

ですので院長と栄養士で患者さんが書いてきてくださった食事調査票を元に

夕食で糖質制限をするのか、、、

それであれば処方される薬はこれでどこで飲んでもらうのかなど、、、、

打ち合わせをします。

患者さん一人ひとりに会った治療方針を立てさせていただいています。

また、栄養指導の際に色々なお話を患者さんとさせていただきますが、

皆さん

薬を飲まずに食事だけで糖尿病をコントロールできることが目的

で来院される方が多いです。

私が受け持っている患者さんでも緩やかな糖質制限の食事指導だけで数ヶ月で劇的に良くなる方をよく目にします。そんなときは一緒になって喜んでいます。

患者さんの努力はもちろんですが、患者さんに先生が励ましてくれたおかげだよぉーと声をかけていただくこともあり、栄養士やっててよかったなぁーと思える瞬間です。

ただ、人間なので誘惑に勝てないときもあるかと思います。。。そんなときは院長と共に私たちがサポートさせていただきます。

このブログを読んでくださっている皆様。

世の中には色々な治療方針があります。

当医院にも薬ばかり出されておかしいと思って転院されてきている患者様も多いです。

血糖値は下げれば下げるほどいいというものではありません。低血糖の恐れがあるからです。

低血糖は1度起こすと認知症になる危険度が高まります。

ぜひご自身にあった病院を選択して、健康で長生きができるように!!

2016.01.14更新

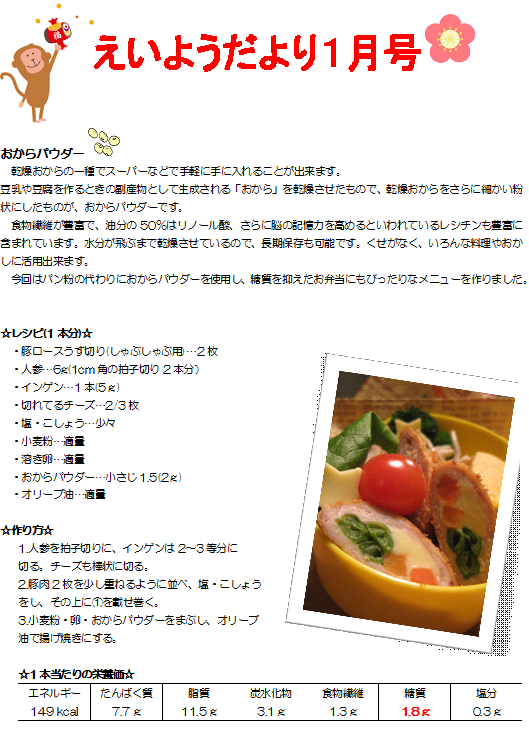

えいようだより1月号を発行します。

はじめまして、管理栄養士の加藤です![]()

昨年11月からお世話になっていますが、まだまだ勉強の毎日です。

これから患者様とたくさんお話させて頂きたいと思っていますので、宜しくお願い致します。

以前、「朝食や夕食は家で食べるから良いけど、お昼お弁当に持って行くものに困るんです![]() 」

」

とお話してくださった患者様がいらっしゃいました。

そこで今回、冷めても美味しい&糖質を抑えたお弁当メニューをご紹介したいと思います。

2016.01.13更新

糖尿病患者さんの低血糖と認知症・・その3

今日は「糖尿病患者さんの低血糖と認知症の関係」というテーマの最終回です。さっそく3例目の実例をご紹介します。

71歳男性, 独居, 元工場労働者です。現役時代は非常にまじめで仕事熱心な方で、会社から表彰された事もあります。

2008年に心筋梗塞のため某病院でバイパス手術を受けた際、偶然2型糖尿病を指摘されました。退院後は、糖尿病専門のクリニックに通院していました。超速効型インスリンを朝食前4単位, 昼食前6単位, 夕食前6単位自己注射し、2種類のお薬を内服していましたが、インスリン注射は自主的に夕食前の6単位のみに減らした状態で2012年に当院に転医されました。「インスリン注射をしていると何となく体がだるく、お腹が空いて仕方がないのでやめたい」というのが当院にかわってこられた理由でした。初診時、HbA1c 6.2%, 食後1時間の血糖値 104mg/dl, 1,5AG17.5μg/mlとすべてが正常範囲内でした。患者さんの訴えておられる倦怠感や空腹感は低血糖が原因である可能性が高いと考え、インスリンを中止して内服薬の内、1種類も徐々に減らして中止としました。代わりに低血糖を起こしにくい別のお薬を内服してもらいました。この結果、倦怠感や空腹感は消失し、HbA1cは少し上がって6.5~7.0%になりました。「あなたのお歳ならHbA1cはこのくらいで十分ですよ」と説明して経過を見ていたところ、1年ほどしてHbA1cが急上昇し始め、数か月で8.5%に達しました。時を同じくして、執拗に夜中の頻尿を訴えるようになりました。泌尿器科を受診しても前立腺肥大など、特に頻尿の原因は見当たらないとのことでした。糖質制限の栄養指導も繰り返し行いましたが、甘いものが我慢できず、血糖コントロールはなかなか改善しませんでした。

2015年春、「父親が生まれて初めて万引きをしてしまった」と娘さんが信じられないという顔をして相談に来られました。認知症のテスト(長谷川式)をしてみたところ、25/30点と軽度の認知機能の障害が見られました。頭部のCTでは前頭葉と側頭葉の萎縮が年齢不相応に強いことがわかりました。これらを総合して「ピック病」と診断しました。

この方は明らかな低血糖発作はなかったものの、当院に転医する前に潜在的な低血糖状態を繰り返していたことは明らかです。この時の脳のダメージが3年後のピック病の発症の引き金になった可能性が高いと思います。

以上、3回にわたって低血糖が認知症発症の誘因になったと考えられる3例の実例をご紹介しました。

高齢者の糖尿病では自覚症状がはっきりしない低血糖が起こりやすいので、若い人よりも緩めに治療目標を設定すること、そして低血糖を起こしにくい治療法を選ぶことが重要です。

2016.01.11更新

糖尿病患者さんの低血糖と認知症の関係・・その2

昨日に続いて、糖尿病患者さんの低血糖と認知症の関係を示す実例をご紹介します。

2例目は85歳の男性です。元会社員で勤勉そうな印象の方です。2005年から2型糖尿病で某クリニックに通院して糖尿病の薬を飲んでいましたが、薬の種類が次第に増えていくのが気になり、薬を減らすことを希望されて2013年に同居の娘さんに付き添われて当院を受診されました。初診時、HbA1c5.6%, 食後2時間の血糖値112mg/dlで、糖尿病治療薬として3種類のお薬を服用していました。明らかな低血糖症状はないものの、「最近何となく元気がない」、「物忘れがひどくなってきた」と娘さんは訴えられました。認知機能検査では長谷川式は24/30点、ADASは12.4点と認知症といえる状態でした。

この年齢でSU薬とグリニドを併用してHbA1cが5.6というのはあまりにも危険すぎると考えました。おそらく、慢性的に低血糖を起こしているでしょう。そこで低血糖を起こす危険性の大きい2種類の薬を全面的に中止しました。するとHbA1cは7前後まで上昇し、一見糖尿病が悪化したように見えましたが、ご本人およびご家族には「元気が出てきたと」喜ばれました。客観的に見ても表情に活気が出てきたのです。1年後に再度認知機能検査をしてみたところ、長谷川式は24点から28点に、ADASは12.4点から8点に、ともに大幅に改善していました!もちろん、認知症の治療薬は全く使用していません。

慢性的な無症状の低血糖が、この患者さんの認知機能を一時的に低下させていた可能性が高いと考えています。今回は薬の中止により認知機能はかなり改善しましたが、長期間の低血糖のダメージは消えたわけではないので、今後も認知症の悪化に細心の注意を払って行く必要があります。

2016.01.10更新

糖尿病患者さんの低血糖と認知症の関係

糖尿病で治療中の患者さんが低血糖発作を一度でも起こすと、6年以内に認知症を発症する危険性が2倍になるというデータがあります。これ以外にも、低血糖が認知症のリスクを高めるという論文が数多く発表されています。

当院の外来でも、低血糖が認知症の誘因になったと考えられる例が少なからずあります。こうした実例を、糖尿病で治療中の高齢者の方やそのご家族に知っていただく事は、認知症の予防という点で大切だと思います。。今日から3回に分けて、このような実例をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

1例目は84歳の男性です。現役時代は大学教授をされていたインテリジェンスの高い方です。2008年10月に奥様が亡くなられたため、それまでの一軒家から一人住まいに適したマンションに引っ越されました。その際、前医から当院に紹介となりました。当院を初診された時のデータはHbA1c5.3%, 食後2時間の血糖値が142mg/dlと正常範囲に近いものでした。この時、2種類のSU薬をかなりの量服用しており、その他にも2種類の糖尿病薬を併用して服用していました。84歳の高齢者としてはコントロールが厳しすぎると判断して薬を大幅に減らすことを提案しましたが、それまで几帳面にHbA1cを低い値に保ってきたこの患者さんは、薬を減らすことにかなり不安があるようでした。そこで、まず一種類のお薬を中止して1か月後に来院していただく事にしました。ところが、この患者さんは来院予定日の直前に自宅で意識を失って倒れているところを発見され、救急搬送されてしまいました。診断は「重症低血糖」でした。

このエピソードから3年半後に、担当のケアマネージャーから「最近物忘れがひどくなり、薬の管理もできなくなった」と相談を受けました。精密検査の結果、アルツハイマー型認知症を発症していることがわかりました。

経過から見て、この方の低血糖発作と認知症発症の関係は明らかです。「初診の日に患者さんを強く説得して、1種類だけでなく2種類とも中止しておくべきだった」と悔いの残ったケースです。

2016.01.01更新

今年もよろしくお願いいたします

昨年は当サイトをご愛読いただき、ありがとうございました。

昨年は更新が思うようにできず、あまりアクティブなサイトとは言えない状況でした。今年は、更新の回数、内容ともに充実させてゆく所存ですので、よろしくお願いいたします。

昨年を振り返ってみますと、認知症で初診される方が急増し、以前から糖尿病など他の慢性疾患で通院されている方の中にも認知症を発症される方の数が着実に増えました。「認知症爆発」というような言葉を耳にすることが多くなりましたが、そうした事態が差し迫っていることを実感させられる一年となりました。また、糖尿病を発症する方も年々増加している印象があります。糖尿病が認知症になるリスクを2倍以上高めるというデータを見ると、糖尿病の増加が認知症爆発の引き金になる可能性が高いと思います。

このような状況から、今年の当院の進むべき方向性はおのずと決まってきます。すなわち、糖尿病の早期発見と適切なコントロール(食後高血糖も低血糖も起こさない治療)、軽度認知障害(MCI)の段階にある人をできるだけ早期に発見し、認知症発症予防策を講じることです。

糖尿病治療に関しては、糖質制限食の指導をさらに充実させ、「最小限の薬物で適切なコントロール」を目指します。

認知症発症の予防策として、今まではフェルガードなどのサプリメントや釣藤散などの漢方薬、抗認知症薬の少量投与などを行ってきましたが、今年はできるだけ早い時期に芸術療法(絵を描くことを通して認知症の発症を予防する)を始めたいと考えていますので、どうかご期待ください。

2015.12.30更新

EPA, DHAの多彩な効能

魚油に多く含まれるEPA, DHAはLDLコレステロール(悪玉)や中性脂肪を減少させ、HDLコレステロール(善玉)を増加させます。これが脳梗塞や心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患の予防につながるわけです。

最近EPA, DHAの効能に関する新しい研究成果が続々と報告されています。今日は、そのうちのいくつかをご紹介します。

・腸内環境を整える

食事中の脂肪酸が腸内細菌のバランスに影響を与えることがわかってきました。

動物性脂肪を多く含む食事では腸のバリア機能が低下して細菌の毒素が体内に入ってしまい、これが脂肪細胞を刺激して体重増加がおこりメタボの状態になりやすくなります。

一方、魚油を豊富に含む食事では善玉菌が増えるため、腸のバリア機能が改善され、メタボになりにくくなります。

・体脂肪を減らす

EPAやDHAの摂取により褐色脂肪細胞が増加し、体温は上昇、体脂肪は減少することを京都大学の研究グループが動物実験で証明しました。

・PTSDを改善する

重度のPTSD(外傷後ストレス障害)の患者さんに3か月間魚油の摂取を続けてもらったところ、症状が明らかに軽減したことを国立精神神経センターの研究グループが報告しました。これは、DHAの摂取により海馬における神経の新生が活発になり、海馬から恐怖記憶が消えやすくなったためと考えられています。

このように、EPA,DHAは健康維持に役立つ多彩な効能を持っています。これらを効率的に摂取するためには、まずは青魚を積極的に献立に取り入れるのがよいでしょう。それでも不十分な場合、あるいは魚が嫌いな人の場合にはEPA/DHAの製剤やサプリメントの摂取をお勧めします。

2015.12.28更新

果物の食べすぎに注意しましょうね。

皆さんこんにちは

久々のブログ投稿になり申しわけありません。

小早川医院も今日で今年の診察は終わりです。

年始は1/5からになりますのでお間違えなく!!

さて、最近栄養指導をしていると皆さんの食事の中に

フルーツを沢山摂り入れていらっしゃる方が多く見られます。

フルーツはビタミンミネラルの宝庫です。

また、抗酸化作用抜群です!

しかし、

過剰摂取は脂肪の蓄積、尿酸値の上昇、直接ではありませんが

血糖値の上昇も招きます。

先日の定例勉強会で実際にフルーツを食べると

どれだけ血糖値が上がるかを発表されていましたので

ご紹介しますね。

ただし、あくまでも個人差がありますので参考までにしてくださいね。

みかん3個(270g) ・・・ 45mg/dl 上昇

アンデスメロン(600g) ・・・ 109mg/dl 上昇

フィリピンバナナ1本(150g) ・・・ 38mg/dl 上昇

つがるりんご1個(270g) ・・・ 45mg/dl 上昇

巨峰16粒(200g) ・・・ 86mg/dl 上昇

白桃1個 ・・・ 91mg/dl 上昇

無花果1個(170g) ・・・ 44mg/dl 上昇

とある糖尿病の患者さんがご自身で測定して資料を持ってきてくださったそうです。

上の数値が全てではありませんがこのように血糖値に影響するということを

覚えていただいて、、、、

日々、フルーツを召し上がって頂くときの参考にしていただければと思います。

皆さんよいお年をお迎えくださいね!

管理栄養士 江口まどか

2015.12.12更新

MCIスクリーニング検査は軽度認知障害の発見に役立つか?

軽度認知障害(MCI)の可能性がある人をできるだけ早く見つけ出すための血液検査(MCIスクリーニング検査)は筑波大学発のバイオベンチャー企業であるMCBIと認知症の権威である筑波大学の朝田 隆教授との共同研究で実用化されました。

当院では、この検査に早くから注目し、数年前から実際に導入していましたが、認知度が低かったためか検査の希望者は年に数人といったところでした。ところが最近この検査がテレビや雑誌などのメディアに取り上げられる機会が多くなり、当院でもこの3か月間で30人ほどの方が検査を受けられました。

アミロイドベータという変性したタンパク質が脳細胞に蓄積する事が認知症の引き金になるわけですが、脂質代謝に関連するアポリポタンパク質や免疫に関連する補体タンパク質はこのアミロイドベータが蓄積するのを防ぐ役割を果たしています。MCIスクリーニング検査ではこれらのタンパク質の血液中の濃度を調べるわけです。それによって、軽度認知障害(MCI)である確率を判定することができます。

実際には、この確率が低いほうからA,B,C,Dの4段階で判定されます。ランクCあるいはDと判定された方は、軽度認知障害→認知症と進行していく可能性が高いので、すぐに予防策を講じる必要があります。当院ではこれらの方に頭部CT検査をお勧めしていますが、実際に検査を受けられた方の所見を見ると、C,Dランクの方ではすでに前頭葉や側頭葉の萎縮が起きていたり、海馬の萎縮が始まっている場合が多いことがわかりました。こうした方には生活習慣の改善やフェルガード等のサプリメントの服用をお勧めしています。

今までに当院で検査をされた数十人の方のデータを見る限り、MCIスクリーニング検査は軽度認知障害の発見のための有力な手段となりそうです。この検査に興味のある方、最近物忘れが気になっている方はぜひお問い合わせください。

2015.11.29更新

加工肉の過剰摂取が癌のリスクを高める!

先月、WHO(世界保健機構)が「加工肉(ウインナー、ハム、ベーコン等)を毎日50g食べると大腸癌の発症リスクが18%高まる」というIARC(国際がん研究機関)の研究結果を公表しました。

また、赤肉(牛肉、豚肉、ラム肉)の摂取も大腸、膵臓、前立腺の癌のリスクを高める可能性が大きいとしました。

IARCは各国から集められた癌の専門家集団であり、今回の検証には全世界の800以上の研究論文が使用されているので、この結論はかなり信憑性の高いものと考えられます。

IARCは発がん性リスク因子を危険度に応じて分類したリストを公表していますが、加工肉は喫煙と同様にグループ1(明らかに発がん性がある因子)に分類されました。一方、赤肉の摂取はグループ2A(おそらく発がん性のある因子)に分類されています。

加工肉はそれまでのグループ2Aからグループ1に昇格してしまったわけですが、なぜ加工肉に発がん性があるのでしょうか?

それは、加工肉の製造に必要な「塩漬け」や「燻製」の工程でニトロソ化合物や多環芳香族炭水化物等の発がん性物質が発生するためであると考えられています。また、加工肉を加熱することにより、さらに発がん性物質の生成が増えることもわかっています。

それでは危険とされる加工肉50gとはどの程度の量なのでしょうか?・・ウインナーで約3本、ハムは約4枚、ベーコンは約2.5枚がこの量に相当します。

一方で、WHOは肉類には重要な栄養素であるたんぱく質やビタミンB群、鉄、亜鉛なども含まれるため、加工肉、赤肉の適量の摂取は必要であるとしています。

週に500g程度の赤肉の摂取が適量と考えられます。そして、時々50g程度の加工肉もメニューに加えていくのであれば、安全でしょう。

糖尿病やメタボの治療のために糖質制限をされている方は、炭水化物を減らした分だけ脂質やたんぱく質の摂取量を増やす必要があるので、どうしても赤肉や加工肉の摂取が過剰になりがちです。それ以外のたんぱく源(納豆、豆腐、豆類、卵、乳製品、鶏肉、魚肉など)もうまく組み合わせてメニューを考えるとよいでしょう。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)