2013.11.25更新

高血圧治療の新しいガイドライン

10月に大阪市で開催された日本高血圧学会で、来年4月に公開される予定の高血圧治療の新しいガイドラインの最終案が公表されました。

この案での特徴は以下のような点です。

①65歳未満の人の降圧目標を140/90mmHg未満(後期高齢者は150/90mmHg未満)に緩和したこと。確実に達成できる現実的な目標設定といえるでしょう。

②家庭血圧重視の姿勢を明らかにしたこと。

③欧米でも論議を呼んでいる糖尿病合併例の降圧目標を、130/80mmHg未満に据え置いたこと。これは、日本人に多い脳卒中の抑制に配慮したもので、欧米のガイドラインに追随しなかったという点で注目されます。

全体を通して、より現実的で合併症の程度に応じて柔軟な治療が可能となるようなガイドラインになっているといえます。

2013.11.24更新

糖尿病と認知症の関連

糖尿病と認知症との関連が注目を集めています。それは以下のような事実に基づいています。

①糖尿病の患者さんは糖尿病でない人に比べて認知症が起こりやすい

疫学調査で、糖尿病のアルツハイマー型認知症のリスクは1.46倍、血管性認知症のリスクは2.48倍、認知症全体では1.52倍であることが報告されています。また、糖尿病治療により重症低血糖を起こすと認知症のリスクは約2.8倍に跳ね上がることもわかっています。

②糖尿病と認知症には多くの共通の原因がある

共通の原因として、インスリン抵抗性、GLP-1(膵臓を刺激して血糖に応じてインスリンを分泌させる消化管ホルモン)の作用不足、高血糖、低血糖、血糖の変動、たんぱく質の糖化、炎症、酸化ストレス、動脈硬化、遺伝因子などが挙げられます。

中でも、インスリン抵抗性が注目されています。アルツハイマー型認知症では脳内でのインスリン作用不足が証明されています。インスリン抵抗性を高めるような生活習慣(運動不足、睡眠障害、喫煙、うつ状態など)は、糖尿病、動脈硬化性疾患、認知症の三者共通の危険因子です。

インスリン抵抗性、血糖コントロールの悪化(低血糖・高血糖)、動脈硬化による脳梗塞が糖尿病における認知症の進行を加速することもわかっています。

③認知症を合併した糖尿病患者さんが100万人にも達している!

こうした患者さんは自己管理ができないため、インスリン注射や服薬の介助が必要であり、大きな社会問題となっています。このような患者さんの治療のためには、支援体制を整えると同時に、血糖コントロール目標を状況に合わせて柔軟に設定し、薬の種類を減らしたりインスリン注射の回数を減少させることによって治療をよりシンプルにする必要があります。

2013.11.23更新

プラセンタは太る??

プラセンタの注射や内服で太るのでは?と心配される方がいますが、プラセンタ自体に太らせる作用があるわけではありません。

プラセンタには成長因子が含まれており、これが細胞を活性化し新陳代謝を活発にするので、体のエネルギー需要が高まり空腹感が強くなります。その際に、体が欲するままにカロリーを摂取してしまうと太ってしまうというわけです。

ダイエットをしている方にとっては、プラセンタによって新陳代謝を活発にすることは効率の良いカロリー消費につながるので、プラスに働くはずです。食事内容が同じであれば、プラセンタを使用することで痩せやすくリバウンドしにくい体になるでしょう。

プラセンタを利用して健康的なダイエットを目指しましょう!

2013.10.31更新

糖尿病・メタボのための糖質制限レシピNo.13…おつまみに♪お手軽油揚げレシピ

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

朝晩寒くなり、やっと秋らしい気候になりましたね。

秋と言えば食欲の秋です。ごはんも新米がでてるのでたくさん食べてしまわないように気を付けたいところです。

低糖質の食材を上手に使って、食欲の秋も美味しく楽しく糖質制限したいところですね♪

今回は新潟県栃尾市の「栃尾のあぶらげ(油揚げ)」のレシピをご紹介します。

画像だと大きさがわかりにくいのですが、普通の油揚げと比べて大きさも厚みもかなり大きな油揚げです。

この大きな油揚げをぜいたくにそして素材の味を生かしたレシピをご紹介します。

【栃尾のあぶらげチーズ焼き】

【材料】…2人分

栃尾のあぶらげ 1枚(130g)

スライスチーズ 2枚

(とろけるタイプ)

ねぎ 5センチくらい(15g)

鰹節 小袋半分

しょうゆ 小さじ1

【作り方】

①油揚げを6~8等分の食べやすい大きさに切る。

ネギを小口切りにする。

②テフロンのフライパンに油をひかず、中火で油揚げを両面焼く。

③スライスチーズをのせ弱火で焼くか、チーズが溶けなければトースターで焼く。

④チーズが溶けたらねぎと鰹節、最後におしょうゆをかけてできあがり!

1人あたりの栄養価

エネルギー 319kcal

たんぱく質 17.0g

脂質 26.2g

炭水化物 2.7g

食物繊維 0.9g

糖質 1.8g

塩分 1g

いかがでしょうか?こんなにボリュームがあるのにとっても低糖質!外はカリっと、中はふわふらジューシーです。

とっても簡単なのでおつまみの一品として、糖質制限のもう一品として。

厚みのある油揚げなので半分に切って中に鶏ミンチなどを入れて焼いてもボリュームのあるお料理にもなります。

普通のスーパーでは取り扱っているところが少ないのですが、見かけたらぜひ活用してみてください。手に入らなければ、大きめの油揚げで代用して下さい。

2013.10.31更新

糖質制限の教科書「正しく知る糖質制限食」が発売になります。

ローカーボ教科書「正しく知る糖質制限食―科学でひも解くゆるやかな糖質制限―」がいよいよ11月初旬に発売となります。

日本ローカーボ食研究会のメンバー7人による共著です。私は、糖質制限食による糖尿病治療の章を執筆しました。

約1年数ヶ月と日本ローカーボ食研究会の総力を結集して濃密な内容に仕上がりました。すべての医療職,管理栄養士,食品メーカー,研究者,患者さんへ「もっと知りたい命と糖質のあいだ」をテーマにお届けします。

何が正しく、何が間違っているかの評価の基準をどうすべきか? という問いに、ヘモグロビンA1cや血糖値、体重、それに血清脂質を改善するという理由だけで糖質制限食が正しいと評価してよいのでしょうか? もっと長期的で本質的な理由、つまり死亡の危険が減るかどうかを評価の基準として加える方が誰がみても一番納得できるのではないでしょうか,このコンセプトで命と糖質(炭水化物)の本質に迫ります。

技術評論社 240ページ,1680円(税抜き)

当院でもお求めいただけます。受付にお申し付けください。

また、Amazon.com でも購入することができます。

2013.10.16更新

糖尿病・メタボのための低糖質なお菓子

こんにちは。管理栄養士の坂井です。

10月に入ってもまだ台風で気候がなんだかおかしいですね。暑かったり寒かったり温度調節が大変ですが、体調をくずさないようにしたいものです。

さて、食欲の秋到来です![]() りんご、柿、栗、さつまいも、かぼちゃなどなど、秋は糖質の多い食材が美味しい季節でもあります。

りんご、柿、栗、さつまいも、かぼちゃなどなど、秋は糖質の多い食材が美味しい季節でもあります。

こんな食材の美味しい季節に食べるのを我慢するなんて・・・。いえいえ、旬のものにはとても栄養価が高く味もいいのでぜひ、味わってください。しかし、量を守って少量ずづ楽しんでいただければ糖質制限もそんなに苦ではないはずです。

さて、今回は糖質制限している方の味方!低糖質なお菓子の紹介です。

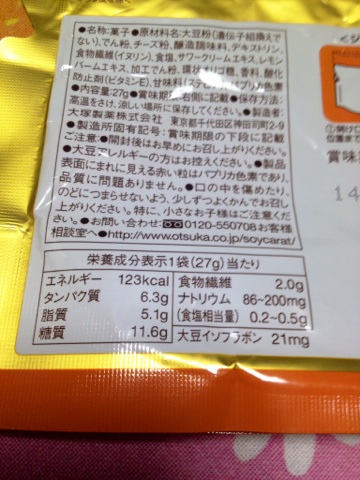

最近、テレビCMでおなじみの「ソイカラ」です。![]()

大豆の粉からできており、小麦粉を使ったスナック菓子より断然低糖質!!

1袋で糖質11.6gと低糖質♪

間食の糖質量として5gが理想なのですが、このソイカラ半分がそれくらいの量に相当しますよね。

味はとても素朴で優しい味です。大豆の粉のにおいなどはなく中にチーズチップが入ってほんのり塩味♪

1袋27gと少ないな~という気もしますが、ソイカラひとつぶが1g以下なので数はいっぱい入っているのです。

↑2粒のせても秤が動きませんでした・・・。

こういった低糖質なお菓子ですが、いくら低糖質だからといってたくさん食べるのは禁物!!1袋を2~3回にわけて2~3日でなくなるくらいで食べましょう。

ちなみにスーパーや薬局で購入できます♪美味しく、楽しく、たまにはこういった低糖質なお菓子を楽しみながら血糖コントロールしていきましょう♪

2013.10.15更新

高齢の方や糖尿病の方に肺炎球菌ワクチンをお勧めします

23価肺炎球菌ワクチンは、1回の接種で肺炎球菌の23種類の型に対して免疫をつけることができます。現在90種類以上の肺炎球菌の型が報告されていますが、この23種類の型で成人の肺炎球菌による感染症の80%以上がカバーできます。しかし、免疫が未熟な乳幼児では、多糖体を有効成分としたこのワクチンでは必要な免疫反応を引き起こすことができません。

接種対象者は、2歳以上で肺炎球菌による重い疾患にかかる危険が高い次のような人です。個人差がありますが、1回の接種で5年以上の効果が期待できます。

・高齢者 (65歳以上の方は名古屋市の補助が受けられます。)

・脾臓の摘出手術を受けた人(保険適用あり)

・鎌状赤血球疾患、その他脾臓機能不全である人

・心疾患・呼吸器疾患の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患がある人

・免疫抑制の治療を予定されている人(治療まで14日以上余裕のある人)

なお、初回接種から5年以上経過した肺炎球菌による重い疾患にかかる危険性が極めて高い方やワクチンによる抗体濃度が急激に低下する可能性のある方は、再接種の対象者となっています。ただし、1回目に注射した後、5年以内に再接種をした場合は、注射した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあるので、再接種の際は必要性を考慮し十分な間隔を空けるなど注意が必要です。

2013.10.13更新

糖尿病発症の予防対策をどの時点で開始すべきか?・・EASDより(その7)

東京女子医大の田中先生らは、糖尿病の発症を推測するための、日本人における空腹時血糖値とHbA1c値の基準値を決めるための研究を行い、その成果を今回のEASDで発表しました。

対象は2006年2月から2007年1月の間に健康診断を目的に埼玉県済生会栗橋病院を受診した、空腹時血糖値が126mg/dl未満の3826人とHbA1c値が6.5%未満の2772人で、約4年間の観察期間の間に一度でも空腹時血糖値が126mg/dl以上、あるいはHbA1cの値が6.5%以上となった場合には糖尿病を発症したと判断しました。

この結果、糖尿病の発症を予測するための空腹時血糖値は100mg/dl, HbA1c値は6.0%であり、これらの値を超えてきた場合には早急に食事療法、運動療法などの発症予防のための対策を講ずる必要があるという結論が得られました。

この値は、我々開業医の臨床的感覚とも一致しており、実用的な基準値であると思います。実際に、このような値の方が、数年後に糖尿病を発症されるのをよく経験します。

健康診断や人間ドックでは、空腹時血糖の正常値は109以下、HbA1cの正常値は6.2以下となっていることが多いと思いますが、たとえこの範囲に入っていたとしても、上記の基準値を超えてきた場合には糖尿病の発症の危険性が高まっていると判断して、早めに医療機関に受診されることをお勧めします。

ミラノのスカラ座、ウィーンのオペラ座と並ぶヨーロッパ三大歌劇場

の一つであるリセウ大劇場のエントランス

↓

2013.10.11更新

「体脂肪量」の増加は2型糖尿病の発症リスクを高める!・・EASDより(その6)

韓国のSoonchunhyang University の C.H.Kim先生らは、体脂肪量の増加が2型糖尿病の発症リスクを高めるという研究成果を発表しました。

対象は糖尿病を発症していない20歳から79歳までの1万8687人で、観察期間は平均4.3年です。この期間内に692人(3.7%)が2型糖尿病を発症しました。

2型糖尿病を発症した群は発症しなかった群よりも、観察期間内の体脂肪量の増加が有意に大きかったのですが、体重やBMIの変化量については、この2つの群の間で有意な差はありませんでした。

Kim先生は「2型糖尿病の発症リスクは、もともと肥満しているか否かにかかわらず、体脂肪量の増加で有意に高まることが示された。2型糖尿病の発症予防の観点からは、特に体脂肪量の変化に注意することが必要だ」と結論付けました。

ちょっとくどいですが、池の水面に映った、夜のサグラダ

・ファミリア聖堂です。(昼よりも数段美しいです)

↓

2013.10.09更新

糖尿病の方にお勧め・・とっても低糖質!!たまごの栄養について。

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

先日、長野県までリンゴ狩りへ行ってきました。長野県って自然がいっぱいで果物も野菜もとっても美味しくて素敵なところですよね![]()

そんな長野県の道の駅でおいしいたまごに出会いました。「会田のたまご」です。

結構有名なたまごらしく、新鮮なうちに卵かけごはんとして食べるのが一番おいしいのだとか。

そんな雑談はいいとして・・・。

たまごの栄養で一番に思いつくのはなんでしょうか?健康を気にされている方なら誰もが「コレステロール」と口をそろえて言われます。

たしかにたまごはコレステロールが多い食品のひとつです。なのでコレステロールが高いから1日一個までと散々言われてきたと思います。

しかし、コレステロールは生きていくために必要な栄養素の一つです。LDLコレステロール(悪玉と言われています)は血管などに必要なコレステロールを運び、HDLコレステロール(善玉と言われています。)は余分なコレステロールを肝臓に回収する働きがあります。

しかし、LDLが増えすぎると血管が詰まる動脈硬化を引き起こしてしまいますので摂りすぎはいけません。

そもそも、なぜたまごはコレステロール値が上がると言われてきたのでしょうか?

それは1900年ごろ、ロシアで実験したのがきっかけとなります。ロシアで「うさぎに卵をたべさせたところ、血中コレステロールが増加し、動脈硬化が起こった。」という実験を行ってからコレステロールは悪者だと言われてしまったらしいのです。

普段は草しか食べていない草食動物のうさぎにいきなり動物性の卵を与えればそれはコレステロールが急激に上がるわけです。

我々人間は雑食動物です。健康な体の持ち主であれば一日にたまごを3~4個食べてもコレステロールは上がらないことも実験の結果でわかっています。

その実験は食事以外に1日に3個づつ、2週間に渡って卵を食べ続ける実験でしたが、血中コレステロール値にはほとんど変化がみられませんでした。それは、黄身に含まれる脂質のレシチンは血中コレステロールを低下させる働きがあるからです。卵はコレステロールが多いのですが卵のレシチンが余分なコレステロールを排出させるのです。

そしてさらにそのレシチンに含まれるコリンという栄養素は記憶・学習にかかわる神経伝達物質でもあり、脳の活性化に働きかけます。実際にそのコリンがアルツハイマー病や認知症の予防に効果があることが実証されているそうです。

その他、ビタミンC以外のほとんどのビタミン、ミネラルを豊富に含んでおります。そしてなんといっても低糖質な食材のひとつでもあります!!糖尿病などの生活習慣病で糖質制限をされている方にはぴったりの食材です。

たまごのたんぱく質は20種類のアミノ酸から構成されており、その中の体内で作ることのできない必須アミノ酸9種類すべてを含むというとっても優秀な食品なのです!!

先ほど述べたようにビタミンCのみ補えないのでレタスやキャベツ、ブロッコリーなどのビタミンC豊富なサラダの上に卵を添えて食べれば補えますよね♪

まだまだある卵の栄養素の秘密!!

これからインフルエンザがはやる季節となりました。卵には風邪を予防する効果もあります。

卵の白身に含まれているリゾチームという酵素は風邪の原因となる細菌を溶かす働きがあるそうです。

これからの季節にとっておきな食材ですね♪

これだけ述べてきましたが、コレステロール値が高い方はコレステロールの高い食品は避けたほうがいいのですが、卵をまったく食べないのではなく、1日1個または1日おきに1個と量を決めて食べましょう。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)