2013.09.11更新

糖尿病で治療中の方へ・・マンナンヒカリ試食会のお知らせ

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

9月に入って朝と夜は涼しくなる日が多くなり過ごしやすくなってきましたね。

夏には食欲が落ちたものの秋に近づくにつれだんだん食欲がわいてきました![]()

実りの秋ということで栗、さつまいも、かぼちゃなどのスイーツも出てきてますね~。どれも血糖値を上げるものばかりです(笑)

我慢せずちょこっとだけ味わうのもいいのですが、普段の食事も気を付けたいところです。

そんなことで9月14日(土)13時半から大塚食品さんのマンナンヒカリ試食会を実施いたします。

【マンナンヒカリ】とは何かと言いますと、お米の粒に似せたこんにゃく利用食品です。これを1合と普通のお米を一緒に炊くことによってご飯に含まれる糖質やカロリーをダウンさせ、食物繊維を増やすことができます。その結果、普通のお米を食べるより血糖値の上昇がゆるやかになり、減量しやすくなります。糖尿病で治療中の方にはぴったりの食品です。

栄養指導でもお渡ししてるものですが、試食しながらマンナンヒカリのことを学べます!サンプルをもらってもなかなかおうちではやらなくて。。。という方にはもってこいの試食会です。

試食会を通じ、皆様にもその知識をお伝えできればいいなとおもっております。![]()

2013.09.04更新

レビー小体型認知症

三大認知症といえば、「アルツハイマー型認知症」、「レビー小体型認知症」、「脳血管性認知症」を指しますが、最近特に注目を集めているのが「レビー小体型認知症」です。1976年にこの疾患を世界で初めて報告したのは横浜市立大学名誉教授の小坂憲司先生です。

その後、世界各地で同様の症例が報告され、1995年にCDLBというレビー小体型認知症の国際的研究グループが結成され、その翌年にはレビー小体型認知症の臨床診断基準(CDLBガイドライン)が発表されました。それからまだ17年しか経過していないわけですから、医師の間でレビー小体型認知症がまだあまり知られていないのも当然のことかもしれません。

CDLBガイドライには、レビー小体型認知症の様々な特徴が網羅されています。

この診断基準によれば、「認知障害」は必須条件で、その他に「幻視」「パーキンソン症状」「認知機能の変動」の3つの症状のうち2つを満たすとレビー小体型認知症の可能性が高いとされます。その他にも注目すべき特徴として、「転倒・失神」「幻覚・妄想」「うつ」「後頭葉の血流低下」などの症状が挙げられています。

このように多彩な症状を呈するレビー小体型認知症は、「レビー小体」というタンパク質の蓄積が原因で起こります。この物質は今から100年ほど前にドイツのミュンヘン大学でF・レビーによって発見されました。

有名なパーキンソン病もレビー小体を原因とする病気です。レビー小体型認知症とパーキンソン病を合わせて「レビー小体病」と呼びます。

レビー小体型認知症とパーキンソン病は兄弟の様な関係にあるわけですが、病理学的にみると、大脳皮質を中心にレビー小体が広範囲に分布しているのがレビー小体型認知症です。一方、パーキンソン病ではレビー小体は主に脳幹に分布しています。こうしたレビー小体の分布の違いが、症状の違いや診断の相違につながっているわけです。

2013.09.02更新

糖尿病の方にお勧め!;人工甘味料不使用の低糖質チョコレート

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。もう9月となり、もうすぐ食欲の秋ですね♪

管理栄養士の坂井です。もう9月となり、もうすぐ食欲の秋ですね♪

夏は食欲がなかった私も最近は食欲がもどりつつあり、秋の旬食材を楽しみにしております。

食欲の秋!ということですが、甘いスイーツやチョコなども出てくる季節ですね。

患者さんには人工甘味料を利用したチョコや飲み物をおすすめしてきたわけですが、中には人工甘味料が苦手な方もいらっしゃいます。そこで人工甘味料を使っていないのに低糖質なチョコを見つけました![]()

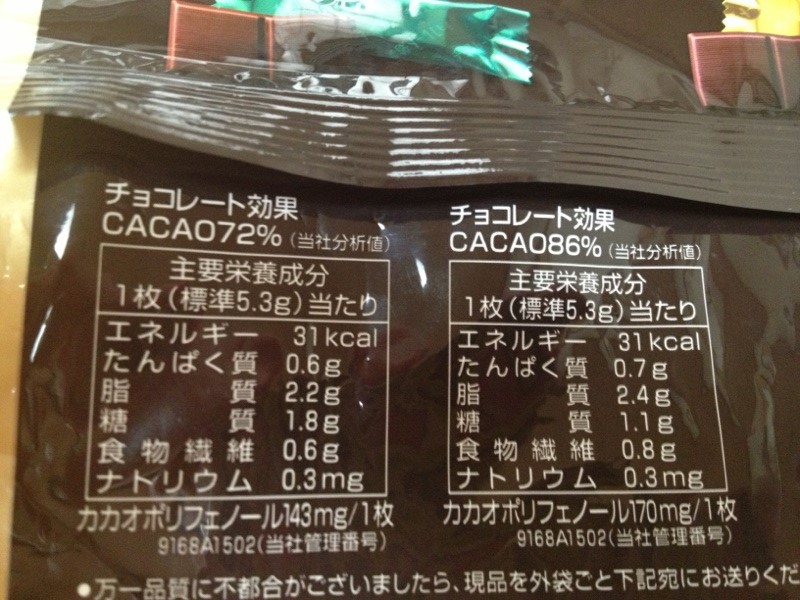

明治製菓の【チョコレート効果】です。

2種類ありますが、カカオの成分が多ければ多いほど苦みがあり、香りもいいです。カカオに豊富に含まれるカカオポリフェノールは、LDLコレステロールの酸化を防ぎ動脈硬化防止、がん予防の期待、精神活動を高める(集中力がつく)などなどさまざまな作用があります。

また、肥満や糖尿病の患者さんにうれしい低糖質なチョコなんです。![]()

このように一粒(5.3g)の糖質量が1.1~1.8gです。カカオの%が多ければ多いほど低糖質です。

ちなみに普通のミルクチョコレート5.3gの糖質量は2.7g。さほど変わらないかと思いがちですが何枚も食べるとどんどん差は開きますよね。

間食の糖質量1日5gが良いとされています。これなら1日3枚ほど食べても5gほどで収まりますね。

ちなみに健康にいいからと言って食べ過ぎては普通のチョコ同様血糖値を急激に上げかねません。ほんのちょこっとブレイクしたいときに1枚だけなど、少量にとどめましょう。

ちなみにスーパーやドラッグストアで簡単に手に入りますのでどなたでも気軽に試すことができます。

苦いのが苦手な方は70%のほうをおすすめします。上級者さんは90%の超濃厚なカカオ成分の入ったものも他メーカーから出ておりますがかなり苦くてチョコの味はほとんどしないのでご注意を。

2013.09.01更新

認知症の「とりつくろい」について

認知症になった人を見てそのご家族が「本人はボケてしまって何も分からないから良いけれど、介護する私たちは振り回されてかなわない」と訴えられるのを時々耳にします。本当にそうでしょうか?

今日は、認知症になった人の心理を考えてみたいと思います。

認知症になるということは、記憶が失われることで生じた困難の中で、必死になってその事態に対処しようとしては挫折し、混乱と不安の中で生きてゆくことにほかなりません。認知症の人の心理を理解するためには、こうした「対処」、「不安」、「混乱」をしっかりと理解する必要があります。

アルツハイマー型認知症に良く見られる「とりつくろい」も失われて行く記憶に対する「対処」の一つです。「とりつくろう」とは、認知機能の低下に伴って生ずる不都合な部分を隠してうわべを整えようとすることであり、これは他者の目を意識しているからこそ生ずる行為です。ですから、認知症の人たちは「自分だけの世界で生きている人たち」ではなく「周囲の目を気にしすぎるほど気にして生きている人たち」なのです。

認知症の患者さんを介護されているご家族の方には、是非この点を理解していただいて患者さんに寄り添っていただけると、患者さんも介護者もより happy になれると思います。

2013.08.18更新

認知症;糖尿病でない人でも血糖が高いほどかかりやすい!?

糖尿病が認知症のリスクを増大させることは良く知られています。それでは、糖尿病でない人の場合には、血糖値は認知症のリスクに影響を与えるでしょうか?この疑問に答える論文が、世界で最も権威ある医学雑誌; New England Journal of Medicineに掲載されました。

研究の対象となったのは、認知症になっていない平均年齢76歳の老人2067人です。このうち232人は糖尿病を患っていました。

この人たちを平均6.8年間観察した結果、524人(糖尿病の人74人, 糖尿病でない人450人)に認知症が発症しました。糖尿病でない人の中で認知症を発症した人の過去5年間の平均血糖値は115mg/dlであったのに対し、認知症を発症しなかった人の平均血糖値は100mg/dlでした。糖尿病でない人でも血糖が高いほど認知症になりやすいという結果でした。

糖尿病の人についても認知症を発症した人の平均血糖値は190mg/dlであったのに対し、認知症を発症しなかった人の平均血糖値は160mg/dlでした。

このように、糖尿病の人でも糖尿病でない人でも、血糖値が高いほど認知症にかかりやすいことが明らかになったわけです。

糖尿病でない人でも、やはり炭水化物の摂り過ぎは良くないということでしょう。糖質制限食は糖尿病の食事療法としてはもちろん重要ですが、認知症を予防し老化を防ぐ食事療法でもあるわけです。

2013.08.15更新

プラセンタを肥料にしたお米・野菜が登場!

プラセンタが注射、サプリメント、化粧品などに用いられていることは一般的に知られていますが、プラセンタを肥料として栽培されたお米、野菜が出回っていることはご存じない方が多いのではないでしょうか。最近では、プラセンタで育った「こしひかり」まで登場しています。

これらの農産物は、福井県産のブタのプラセンタを配合した有機肥料を使用し、農薬は使用せずに栽培されているとのことです。プラセンタ配合肥料で育てた野菜は、通常のものより甘みがあり、生き生き育つそうです。

プラセンタは、今後ますます多くの場で活躍することになりそうです。

2013.08.13更新

糖尿病の死亡リスクが大幅に減少!

2000年以前に発表された多くの研究では、糖尿病患者の死亡リスクは一般人口に比べて約1.8倍であるとされてきました。

今回、カナダ・トロントの女子大学リサーチセンターのLipscombe博士らは1996年~2009年におけるカナダ・オンタリオ州のヘルスケア関連データベースと英国のThe Health Improvement Network (THIN)のデータベースを用いて、糖尿病患者の非糖尿病患者に対する死亡率比の経時的変化について検討しました。対象者は約875万人(1996年)~約1269万人(2009年)という大規模な研究です。

その結果、1996年時点では糖尿病患者の死亡リスクは非糖尿病患者の1.90倍(オンタリオ州)、2.11倍(THIN) であったが、2009年にはそれぞれ1.51倍、1.65倍に低下していたことがわかりました。

Lipscombe博士らは、糖尿病患者の死亡リスクの低下傾向の背景には、次のような要因があるとみています。

1. 糖尿病患者に対して厳格な血糖管理や血圧管理が行われるようになったこと。

2. 心血管病を防ぐ目的でコレステロール低下薬(スタチンなど)が広く用いられるようになったこと。

3. 糖尿病の早期発見・早期診断が可能になったこと。

2013.08.12更新

糖尿病・メタボのための糖質制限レシピNo.12…超簡単!ねばねば冷奴

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

すごく久々な更新です。

毎日暑くてバテバテです。そんな日はガスを使って周りの温度を上げてしまう調理が苦痛な時もあります。短時間でサッと作れて、かんたんで栄養満点で・・・なんてなかなかないですよね。ましてや一人暮らしの方なんてついついインスタント食品やコンビニ食品で済ましちゃってませんか?たまに活用するなら便利でいいものかもしれませんが、毎日だとエンゲル係数も高くなってしまうし添加物だらけの生活になってしまいます。

そこで今日は簡単で栄養満点な「モロヘイヤ」を使ったレシピをご紹介します。

【ねばねば冷奴】

【材料】・・・1人分

充填豆腐・・・150g

(または絹ごし豆腐)

モロヘイヤ・・・20g

しらす干し・・・10g

【混ぜる】

しょうゆ・・・小さじ1

酢・・・小さじ1

【作り方】

モロヘイヤをサッと茹で、きざむ、しらすと一緒に豆腐に乗せて、合わせた酢醤油をかけて完成!!

【1人当たりの栄養価】

エネルギー 113kcal

たんぱく質 11.2g

脂質 4.9g

炭水化物 5.8g

食物繊維 1.6g

糖質 4.2g

塩分 1.3g

作り方の説明もいらないくらいかんたんですよね!

モロヘイヤにはβカロテン、ビタミンC,E、カルシウム、ビタミンK、鉄分、葉酸、食物繊維などなど、とっても栄養豊富な食材なのです。

モロヘイヤのねばねば成分ムチンは糖の吸収を遅らせ、血糖値の上昇を抑える働きもあるので糖尿病や肥満の方にはぜひ摂っていただきたい食材です。

※ちなみに、モロヘイヤは葉っぱが柔らかいので生食でもよさそうですが、有害なアク(シュウ酸)を含むので必ず下ゆでしてあく抜きをしましょう。

2013.08.09更新

糖尿病の高齢者の特徴

高齢になると身体活動量が低下し、内臓脂肪が増え、筋肉量が減少し、 インスリン抵抗性の増大(インスリンが効きにくくなる)と食後のインスリンの追加分泌の低下が起こります。そのため、高齢の糖尿病患者さんでは、食前の血糖値は正常でも食後の血糖値が高くなる場合が多いのが特徴です。

さらに、高齢の糖尿病患者さんは、糖尿病の無い人と比べて転倒、身体機能の低下、認知機能の低下、うつ、尿失禁などの”老年症候群”を2~3倍多く起こすことがわかっています。

高齢者糖尿病の治療では血糖の大きな変動(低血糖、高血糖)をできるだけ避け、身体活動量を増やし、本人が肯定的な態度で糖尿病と付き合えるように周囲が心理的にもサポートしていくことが大切です。

2013.08.08更新

書評;本当は怖い「糖質制限」

なんだかちょっと前の某人気歌手のヒット曲の様なタイトルですね。「糖質制限はやめなさい!」という副題がついています。

○○○がブームになるとそれに対するアンチテーゼとして「○○○はやめなさい!」という本が出るというのは、最近の出版界の定石となっているようです。

東大医学部卒、ハーバード大学やクリーブランドクリニックでの研究歴といった華麗な経歴を持つ著者が書いた糖質制限に対するアンチテーゼ!いかにも売れ筋ですね・・

しかし、その内容は最近の極端な糖質制限の危険性を示す論文を羅列したあげく、あたかも糖質制限がすべて危険であるかのような印象を与える記述となっています。我々の推進する「ゆるやかな糖質制限」は無視された形です。しかし、冷静に読んでみると、動物性脂肪・タンパク質を中心とした極端な糖質制限で死亡や発がんのリスクが高まるということを言っているわけで、私が1年半ほど前からこのブログで述べてきたことと本質的には変わらない内容であることがわかります。ただ、この著者の方がよりセンセーショナルに書いているということでしょう。

私は、著者が推薦している地中海ダイエットの炭水化物比率を40から45%程度に低下せさせた食事が糖尿病食としては理想的だと考えています。ハーバードのHu教授らの、「植物性脂肪・タンパク質中心のゆるやかな糖質制限食は死亡リスクをむしろ低下させる」という大規模研究の成果をみれば「ゆるやかな糖質制限までやめなさい!」とは決して言えないはずです。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)