2014.10.27更新

緑茶をたくさん飲む人は認知症になりにくい!

緑茶の摂取量と認知症のリスクの関係に関する興味深い研究結果が発表されたのでご紹介します。

60歳以上の人490人を、緑茶を飲む頻度によって3つのグループに分け、それぞれのグループで認知症を発症した人の割合を調べました。

毎日緑茶を飲む習慣のあるグループでは157人中18人(11.5%)、週に1~6日緑茶を飲むグループでは195人中29人(14.9%)だったのに対し、緑茶を全く飲まないグループでは138人中43人(31.2%)でした。

緑茶を飲んでいる人の認知症を発症するリスクは飲んでいない人の3分の1~2分の1であることがわかりました。

研究者たちは、緑茶に含まれるカテキンなどのポリフェノール類が認知症発症のリスクを低減させれている可能性があると考えています。

ちなみに、コーヒー、紅茶についても同様な研究が行われましたが、これらが認知症発症リスクを低減させる効果は見いだされませんでした。

今後、緑茶に含まれる天然化合物の作用が解明されれば、有効な認知症予防法の開発につながるかもしれませんね。

2014.10.22更新

認知症セミナー「認知症で悩まないために」を開催します

軽度認知障害(MCI=Mild Cognitive Impairment)とは、記憶力の低下は見られるものの、他の認知機能に障害がなく、日常生活に支障をきたしていない状態のことをいいます。

筑波大学准教授の内田和彦先生は、自らたち上げたMCBIというバイオベンチャー企業と連携して、軽度認知障害(MCI)の有無を血液検査で簡便に判定できる「血液診断マーカー」を開発されました。

今回、当院ではこの内田先生から軽度認知障害(MCI)と認知症について直接お話しをうかがえるセミナーを企画しました。

日時:2014年11月29日 14:30~16:30(受付開始14:00)

会場:小早川医院(名古屋市昭和区前山町1-19 つばめ前山町ビルA棟1F)

プログラム概要

1.認知症と軽度認知障害(MCI)について

筑波大学准教授 医学医療系・産学リエゾン研究センター 内田 和彦

2.認知症の早期発見と認知症を予防する生活

株式会社MCBI 取締役 渕木 幹男

3.最後に

小早川医院院長 小早川裕之

お申込みおよびお問い合わせは小早川医院(下記)までお願いいたします。

お申し込みの際はお名前、参加人数、電話番号をお教えください。

FAX: 052-752-0805

mail: hiroyuki@kobayakawa.jp

TEL: 052-752-0800(お電話は診療時間内にお願いいたします)

なお、定員になり次第締め切らさせていただきますので、お早目にお申し込みください。

認知症は早期発見・早期治療が大切です。このチャンスにぜひ認知症に関する知識を深めていただき、将来に備えてください!

2014.10.15更新

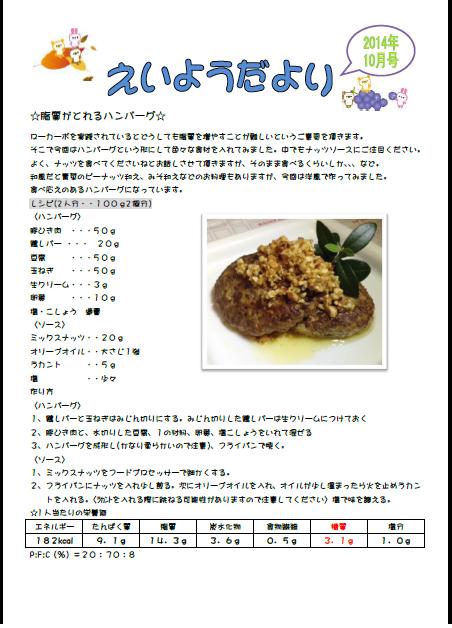

10月のえいようだより発行します。

皆さんこんにちは。

小早川医院 管理栄養士の江口です。

10月のえいようだよりを発行しますのでレシピの参考になさって

いただけると幸いです。

今回はナッツを使用してみました。

ナッツもいろんな種類がありますよね。

スーパーに出かけてもナッツコーナーをよく見かけます。

糖尿病で糖質制限をされているよ方にはよく、ナッツをおやつに、とお話させて

いただいています。

なぜナッツをお勧めするかと言いますと、とても栄養価のバランス

がいいんです。

不飽和脂肪酸であるオレイン酸、αーリノレン酸が多く、心臓、脳、

皮膚、循環器などの働きに大切な脂肪なのです。

また、ミネラルバランスも良く、食物繊維も豊富です。

そして抗酸化作用のあるビタミンEも多く含まれています。

しかし、、、いつものことですが食べすぎはいけませんので、

片手でつかめるくらいの量=30gくらいで止めましょう。

下の写真はイオンさんのナッツです。

ありがたい事に10g単位の成分表示もされています。

スーパーさんには多くの種類のナッツが置いてありますが、

中身にも注意してください。

甘~い衣で包んであるナッツもありますのでぜひ購入される

時には炭水化物の表示を見てください。

純粋にナッツだけならだいたい下の写真のような炭水化物

の量です。

ご参考までに![]()

そして上の商品をフードプロセッサーで粉々にしてハンバーグに

ソースとしてかけてみました。

オリーブオイルとナッツを合わせここにラカントを入れました。

ナッツはキャラメリゼしたような形になりとても美味しいです。

甘さを少し加えるだけで美味しさが増します!!

今回使用したラカントは当医院でサンプルとしてお渡しして

おりますので栄養指導時にでもお声かけください。

2014.10.08更新

健康講座『認知症の早期発見と対策』が開催されました

こんにちは。

管理栄養士の江口です。

先日開かれました健康講座の様子をご報告させていただきます。

10月4日、当医院で地域医療の一環として健康講座が開催されました。

テーマは

「認知症の早期発見と対策ー患者さんと介護者の笑顔のためにー」

でした。

告知から早くも定員を超えてしまい、大変人気の講座となりました。

皆さんの認知症への関心の高さに驚きました。

院長からは認知症の実際など、大変貴重なお話がありました。

認知症=アルツハイマーではなく、色々な種類があるということ。

診断には丁寧な問診が必要で高度な検査より精度がいいということ。

そしてさまざまな種類の認知症に素早く対応して適切な薬剤を最小の

量でつかうこと。(漢方やサプリメントも必要に応じて)

そして、介護者が薬に関する知識を持って治療に参加するということ。

など、「知らない」ということはかえって認知症を悪化させる可能性が

あることも伝えられました。

そして認知症と生活習慣病の深い関係もあることから

管理栄養士からは普段のお食事でも予防しましょう。

ということで少しお話をさせていただきました。

和食と地中海式食事について実際の摂り方。

上記は実はゆるやかな糖質制限につながっている事。

また、あわせて抗酸化作用をのあるお食事を具体的に

スライドで見ていただきました。

皆様からは貴重なご質問も頂き、活気のある会になったのでは

ないかと思います。

今後も色々なテーマでこのような健康講座を開催し、

皆様の健康にお役立てできるよう努めて参りたいと思いますので

よろしくお願いいたします。

「 健康で長生きをめざして 」

簡単ですがご報告させていただきます。

小早川医院 管理栄養士 江口

2014.09.28更新

糖質制限食では一価不飽和脂肪酸が重要!(その2)

9月26日のブログをアップした後、先日、聖路加国際病院の日野原重明先生のご講演を初めて聴かせていただいたときのことを思い出しました。私なりにまとめてみると、日野原先生の健康長寿の秘訣は以下の通りです。

1. 病院内ではエレベーターを使わない。

2.朝食: フレッシュジュース+オリーブオイル30ml

昼食: 牛乳、胚芽クッキー、リンゴ

夕食: 少し多めに食べる(週2回は肉、その他は魚)

3.いまだに現役(多くの要職、年50回以上の講演活動、執筆活動)

3年先までスケジュールはいっぱい!

4.趣味のピアノ演奏も続けている。

5.ご本人曰く「健康長寿の秘訣は夢を持ち続けること」

食事はまさにゆるやかな糖質制限食になっており、オリーブオイルで一価不飽和脂肪酸も十分に摂取していますね。さすがです・・

糖質制限が糖尿病やメタボの治療のみでなく、アンチエイジングや認知症の予防に役立っている最高の実例ではないでしょうか!

食事以外の部分も見習わなければいけないことばかりですね。やはり日野原先生は「高齢者の希望の星」だと思います。

2014.09.26更新

糖質制限食では一価不飽和脂肪酸が重要!

9月16~19日にウィーンで開催されたヨーロッパ糖尿病学会で、糖質制限食における脂質の摂取の仕方について興味深い発表があったのでご報告します。(今年は学会に行っている暇がなかったので、インターネットの速報で知りました。)

オランダのユトレヒト大学からの発表です。

要約: 糖質制限食で炭水化物を脂質に置き換える場合の脂質の種類に関してはいまだに議論があるところだ。この研究では6192人の2型糖尿病患者を平均9.2年間観察した。この間、791人が死亡し、そのうち心血管イベント(脳卒中や心筋梗塞、狭心症など)で死亡したのは268人であった。この集団で、炭水化物をいろいろな種類の脂質で置き換えたとき、全死亡リスクや心血管イベントによる死亡リスクがどのように変化したかを検討した。その結果、炭水化物10gを飽和脂肪酸(肉の脂身などに含まれる脂肪酸)置き換えると、全死亡リスクは増加したが、一価不飽和脂肪酸(オリーブオイルなどに含まれる脂肪酸)に置き換えるとリスクは低下した。心血管イベントによる死亡リスクは炭水化物を飽和脂肪酸または多価不飽和脂肪酸に置き換えた場合に増加した。

この研究の結果は、オリーブオイルが摂取する脂質の中心となっている地中海式食事で死亡リスクが低下したという事実に通じるものがあると思います。糖質制限食が、真の「健康長寿食」となるためには、やはり「脂質の質」にこだわる必要があるということでしょう。「炭水化物の比率を10~20%下げた地中海式食事が理想の糖質制限食である」という私の持論が裏付けられたという気がしています。

2014.09.24更新

糖質制限食研究会定期勉強会に参加しました

去る9月13日、名古屋駅前の安保ホールにて日本ローカーボ食研究会第2回定期勉強会が開催されました。

今回も医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など多くの職種が集まり、盛会となりました。

プログラムは、症例検討、臨床栄養学講座、糖質制限食の講議と盛りだくさんでした。

症例検討は5人から7人くらいでグループワークを行い、当院の院長が提示した糖尿病の2症例について治療方針を話し合い、グループごとにまとめて発表しました。

一例目は薬を使ってHbA1c 5.9前後にコントロールされている方で、血糖コントロールに少し神経質になっている方でした。血糖のコントロールは良好でしたが、やや抑うつ的で暗い表情でした。糖質制限食を指導した後は、患者さんはとても楽になったと実感し、薬の量も減り、表情も明るくなったそうです。確かに、検査データは病状を判断するのに必要な情報ですが、それだけでなく患者さんの気持ちも大切な指標になるのだと改めて感じました。また、食事療法を徹底させることで薬を減らし、副作用のリスクを減らし、さらには医療費も減らすことが大切だと感じました。

2例目は他院で大量のアマリールを処方されていたものの、コントロールが改善しないため、すでに自己流で糖質制限を始めている方でした。この方は厳しい糖質制限と、大量の薬の影響で低血糖を起こしている可能性があり、糖質制限を緩めるよう指導しましたが、なかなか制限を緩めることができずにいます。自己流で糖質制限を行うことの危うさや、糖質制限食の正しい認識を持ってもらうことの大切さを痛感させられました。

症例検討は初対面の方とディスカッションするので緊張しますが、自分の未熟な部分を知ったり、他の方の意見を聞くことで考えが広がったり、とても良い刺激になりました。管理栄養士という職種柄、食事内容のことだけに意識が行きがちですが、様々な職種の方との連携がよりよい医療につながるのだと実感しました。

臨床栄養学講座では、岐阜ハートセンターの管理栄養士 大西先生が、糖質制限実践中の脂質の上手な摂り方を、きれいな料理の写真を交えながらわかりやすく解説されました。糖質制限の栄養指導後に脂質の摂取量があまり増えない例も多いので、患者さんがイメージしやすいように、ビジュアル化して説明する工夫が必要だと感じました。

灰本クリニックの灰本院長の糖質制限食講義で一番印象に残ったのは、HbA1cの数値によって糖質制限の程度を3段階に分けて指導を行ったという話でした。どのHbA1cの数値、炭水化物量から始めても、HbA1c7前後に落ち着くという結果を知り、目からウロコが落ちました。私は糖質制限の指導はもっと個人差があるものと考えていましたが、今後栄養指導を行う上で新たな目安として、とても参考になりました。

栄養指導をしていると、糖質を制限すればするほどよいと思っている方や、サラダにノンオイルドレッシングなどで油は控えている、お肉はあまり食べないようにしているという方が少なくありません。そう言った患者さんに、具体的なデータを示しながらお話しして、正しく理解していただくことが重要だと感じています。そのためにも私自身が日々勉強して知識を深め、少しでも患者さんの立場に立ったサポートができるよう努めて行きたいと思います。

管理栄養士 飯塚 智子

2014.09.22更新

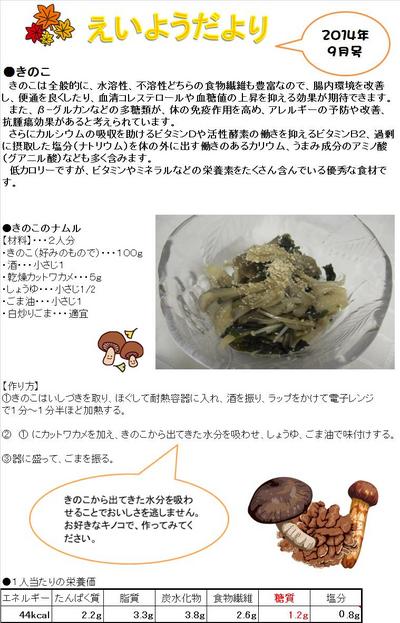

えいようだより9月号発行しました。

こんにちは

管理栄養士の飯塚です![]()

最近は朝晩がだいぶ涼しくなって、秋らしくなってきました![]()

秋と言えば、「食欲の秋」と言うように、梨、ぶどう、栗、お芋などたくさん実り、美味しい季節ですね。

旬の食材は栄養豊富なので、積極的に摂りたいですが、今あげた食材は糖質も多いので食べすぎには注意が必要です。

私は梨もぶどうも栗もお芋も大好きなので、ついつい手が伸びて食べ過ぎてしまいます。

そんな時は、主食のお米や麺の量を少し減らすなどして、調節したいと思います。

食べ過ぎに気をつけつつ、旬の味覚を楽しみましょう![]()

さて、遅くなってしまいましたが、9月のえいようだよりができましたのでお知らせします。

旬の味覚のきのこと、糖質制限食で多く摂りたい油を使ったレシピです。

とても簡単なので、良かったら作ってみてください![]()

2014.09.17更新

今更ですが食べてみました。

皆さんこんにちは。

管理栄養士の江口です。

最近は暑い日もありますが過ごしやすい気候になってきましたね。

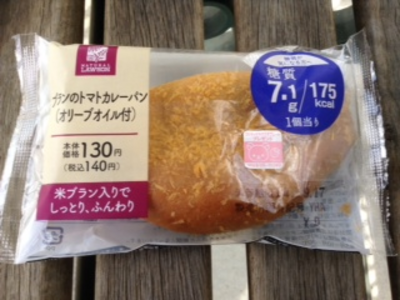

さて、ローカーボをされている方には今更というお話かもしれませんが、、、

コンビニのLAWSONさんで糖質が気になる方へおすすめ商品ということで

糖質OFFのパンがかなり前から発売されています。

そこで今更ながら試食してみようと思いまして、、、食べてみました。

私が試食したのは下の写真の2品。

1つめはブランのカレートマトパン(オリーブオイル付き)

通常のカレーパンであれば糖質は35g前後。

このブランのカレートマトパンはなんと糖質7.1g。

そして140円というお値段。

気になるお味はモチっとしていて美味しかったです。

2つ目はアサイー&クランベリーブラン2個入り 150円

糖質1個当たり5.6g。

これもまたモチっとした食感でパサパサ感は一切ありません。

コストパフォーマンスもかなり良いと思いますし食感も悪くありません。

日本人はモチモチ食感が好きですからね。

他にもローソンさんのホームページを見ていただくといろんな種類の

ブランのぱんが発売されている事がわかります。

オーソドックスなブランパン2個入りはなんと糖質2.2g(1個あたり)でした。

最近のコンビニは色々とコストパフォーマンスの面、そして余計な成分は

入れないでシンプルな食材を使おうなど、企業努力をされています。

ローカーボされている方にはこのようなアイテムもあるものなんですね。

もちろん手作りが一番かとは思いますが、、、、

たまーーーーには今日のお昼はコンビニでっということで

ローカーボ食品を選択する際の一つとして考えてみてもいいのではないで

しょうか。

2014.09.04更新

認知症勉強会のお知らせ

わが国では、高齢化が急速に進む中、認知症の患者数が世界で最も早いペースで増えつつあります。一方、認知症の治療法は確立されておらず、医師はなかなか症状をコントロールできていないばかりか、むしろ治療薬の副作用で状態を悪化させているケースも多くみられます。結局、介護に頼ることになるのですが、核家族化のため家族の介護力は乏しく、介護職にかかる負担が年々大きくなっています。また、介護のための国家予算も膨張し続けています。

「このままでは、介護職は疲弊し日本の財政は。破綻する。」こうした危機感を持った医師たちが全国で『コウノメソッド』に基づいた認知症治療を実践しており、私もその一人です。

コウノメソッドは、30年間、認知症一筋に診療されている名古屋フォレストクリニックの河野和彦先生が長年の経験をもとに考案された新しい認知症治療法であり、薬物治療で介護の負担が最小限になるように患者さんの症状を改善させることを目標としています。

この方法を成功させるためには、日々患者さんの状態の変化に応じて薬の量や服用の仕方を微調整していかなければならないので、介護職の方にも治療法を理解していただき協力していただく事が必須条件となります。医療と介護が車の両輪となって、はじめて良い認知症ケアができるのです。

残念ながら、名古屋市内ではこの治療法を理解している医師も介護職の方もまだまだ少ないのが現状です。そこで今回、コウノメソッドを少しでも普及させるため、当院で勉強会を開催させていただく事にしました。認知症ケアの現状に問題を感じている介護職の方はふるってご参加ください。また、患者さんのご家族でコウノメソッドに興味を持たれている方がいらっしゃれば、是非ともお誘いください。

健康講座「認知症の早期発見と対策・・患者さんと介護者の笑顔のために」

開催日: 10月4日(土) 14:30~16:00(受付14:00~)

会場: 小早川医院

お申し込み方法: 電話(052-752-0800)、FAX(052-752-0805)あるいはe-mail(hiroyuki@kobayakawa.jp)までお申し込みください。お名前、参加人数、ご住所、電話番号を明記してください。お車でお越しの方はお申しつけください。駐車場をご案内させていただきます。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (3)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (4)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年3月 (4)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (5)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (4)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (8)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (8)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (5)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (7)

- 2015年4月 (7)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (7)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (7)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (7)

- 2014年9月 (6)

- 2014年8月 (7)

- 2014年7月 (8)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (7)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (7)

- 2013年6月 (10)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (9)

- 2013年3月 (9)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (11)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (21)

- 2012年6月 (17)

- 2012年5月 (14)

- 2012年4月 (10)

- 2012年3月 (15)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (1)