2014.08.13更新

えいようだより8月号発行しました

こんにちは

7月よりこちらの医院でお世話になる事になりました、管理栄養士の江口です。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、まだまだ暑い季節が続いていますが。。

皆様、夏バテなどされていませんか?

食事においても、どーしてものど越しのよい麺類に手が伸びがちですよね。

私も麺料理が大好き!

そして忙しいとついつい簡単に作る事のできる生めんの2食入り袋を利用しがちです。

そこで気になる糖質というと

ざるそばで約45g

かけうどんで約58g

醤油ラーメンで約70g

冷やし中華で約72g

ミートスパゲティで約78g

などなど麺類は1品で満足できるアイテムですが糖質も気になるところです。

そして私事ですが数年前からハマっている

韓国風冷麺、ビビン麺をこの季節は食べたくなります。

しかし、栄養表示を見てみるとなんと驚きの炭水化物100g越えでした。。。。

上記したそば、ラーメンなどと比較すると炭水化物が非常に多いんです。

トッピングはキムチ、キュウリ、ささみ、豚バラ、卵などの糖質の少ない食品

なのですが麺とタレが意外と、、、(メーカーさんにもよりますが)

ということで控えた方がいいのかと思いましたが、、、、、

この麺は上記の麺と違う所があります。

歯ごたえがすごいんです。

かなりの噛み応えがあるので咀嚼回数も増え満腹感を得られます。

ただ、のどに詰まる可能性のある方は短くカットするか控えてくださいね!

そして1食の麺の量も約150gですので麺の量は半分にしてトッピングを多めに

すると糖質量を減らすことができるのではないかと思います。

糖質は気になるけど、、、、手軽に作ることのできる麺料理は魅力的。

他の中華めん、うどんなども食べたいという方はトッピング多めや、サラダ感覚の

麺料理に変身させると麺の量を減らすこともでき、今日のランチとして召し上がっ

ていただけるのではないでしょうか。

さて、話は変わりますが。

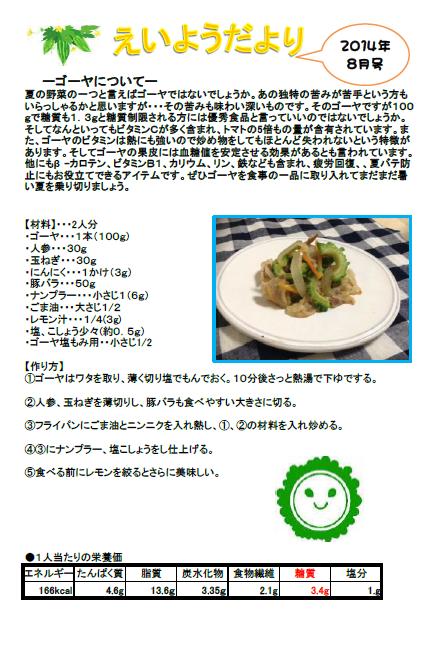

えいようだより8月号を発行しました。

ゴーヤを使った炒めものですが、炒めものというとワンパターンになりがちな

お料理とよく言われます。

そこで今回は調味料にナンプラーを使いました。

ナンプラーはかたくちいわしの旨みがたっぷりと詰まったエスニック料理の

基礎調味料です。

炒めものはもちろん、いつものスープに隠し味として少し入れるだけでも

コクが出るんです。

くさいんじゃ、、、と思われますか?

これがまた、美味しいんです!

だまされたと思って使ってみてください。ハマるかもしれませんよ。

今回使用した2人分の分量6g

エネルギー 3.7kcal

たんぱく質 0.85g

脂質 0.006g

糖質 0.06g

塩分 1.26g

とローカーボ調味料としても優秀です。

ぜひこの機会にお口に合えばご家庭の調味料の一つに加えられてみてはいかがでしょうか。

また、召し上がっていただくときにレモンを絞っていただけるとさらにおいしさUPです!

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

管理栄養士 江口

2014.07.25更新

単純糖質と複合糖質

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

梅雨も明けて毎日容赦なく暑い日が続きますね。

湿気も多く風もあまり吹かないのでお部屋では我慢せずエアコンや扇風機を使いましょう。そして、のどがかわいてなくてもこまめに水や麦茶で水分補給をしてくださいね。

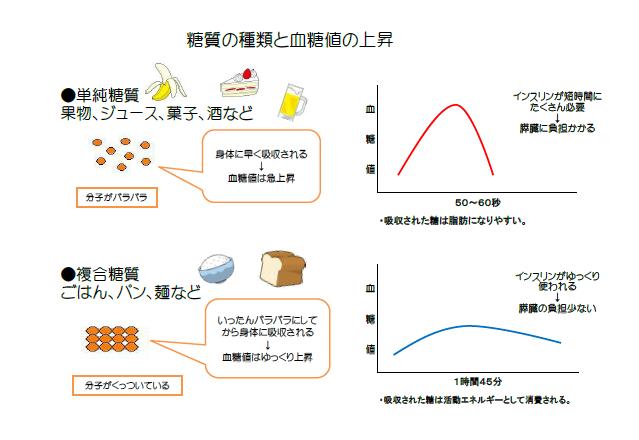

さて、今回は単純糖質と複合糖質について簡単にお話したいと思います。

炭水化物(糖質)には大きく分けて2種類あることはご存じでしょうか?

糖質は単純糖質と複合糖質に大きくわけられます。

複合糖質はでんぷん(多糖類)が主で、ごはんや小麦、じゃがいもなどに含まれております。

一方単純糖質は二糖類が主で砂糖や果物、お菓子類などに含まれております。

多糖類二糖類って?

糖質の最小単位を単糖と言います。単糖にはブドウ糖と果糖があります。これが2つ結合したものを二糖類といいます。

さらに二糖類にはショ糖と乳糖があります。

そして多糖類は単糖が7つ以上くっついたものです。

単糖の結合が少ないほど甘く、多いと甘みが少ないです。

単糖は甘みがあって、多糖類は甘みが少ないという事になります。

ちょっとややこしいでしょうか?![]()

表でわかりやすくしてみました。

このように、ジュースやお菓子の単純糖質はとっても血糖値上昇が早く短時間にたくさんのインスリンを消費します。そうなると膵臓にものすごい負担となり糖尿病を悪化させます。一方複合糖質はゆるやかに血糖値が上昇するため、インスリンがゆっくり使われ、膵臓の負担は少ないのです。

最近、一日の炭水化物量さえ守れば何を食べてもいいと勘違いなさっているかたがいらっしゃいます。

確かに分析結果だけをみると炭水化物が一日150gと少なくローカーボできているかと思えば、中身は焼き菓子やアイスクリーム、お酒などが主でこれではいくら炭水化物を制限してもなかなか糖尿病が治らないわけです。

しかし、主食もお菓子も両方同じくらいの量を食べるのは良くないと思うのでお菓子を食べたらごはんは少なくという感じになってしまうのでしょう。![]() 難しいところですね。

難しいところですね。

これから暑くなってジュースなどの清涼飲料水に手が伸びてしまいがちですが、清涼飲料水が一番血糖値に悪影響を及ぼすのでせめて飲み物はお茶やブラックコーヒーなどにして間食もほどよく楽しんでみてはいかがでしょうか。

そんなお悩みも栄養士が相談に乗りますよ![]()

2014.07.11更新

えいようだより7月号発行しました。

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

台風が過ぎさり、一気に天気が良くなりましたね![]() 蝉の鳴き声もちらほら聞こえるようになりました。

蝉の鳴き声もちらほら聞こえるようになりました。

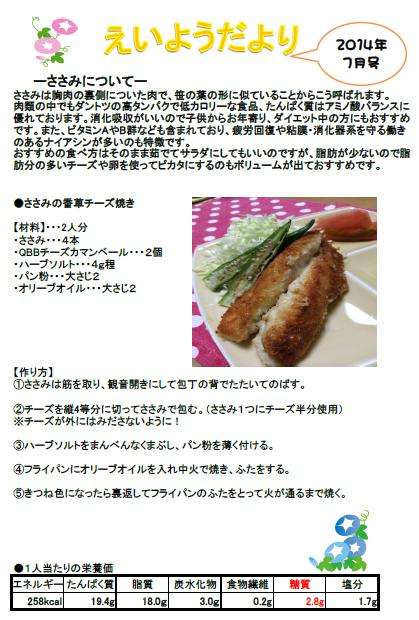

さて、今月のえいようだよりはささみとチーズを使ったレシピです。

材料のQBBチーズはQBBでなくても他のメーカーでも結構です。そして、カマンベールの他に、スモークチーズにするとガラっと味が変わるのでそちらもぜひお試しください。(某ファストフード店のチキンサンドの味に似てました。)

最近、栄養指導をしていて患者さんから「糖質制限食はコストがかかる」と言われることがあります。お肉やたまごなどのたんぱく質を多く摂るので満足感はあるが、食費がかさむとおっしゃる方が多いです。

食費を抑えるためには、お肉の中で一番安く手に入る鶏肉を特売の時にたくさん買って冷凍保存しておくことも可能ですし、チーズもプロセスチーズは賞味期限も長めですのでこちらもまとめて安い時に購入しておくといいでしょう。

そして、ローカーボは品数が多くなるので作るのが面倒くさいというご意見も頂きました。たしかにお仕事をしてそれからごはんを作るとなるとスーパーのお惣菜コーナーでコロッケなど糖質の多いものしか残ってなかったりしますよね。

そんなときはおかずも冷凍保存してしまいます。

休みの日にひじきの煮物やきんぴらごぼうは冷凍しても比較的味が落ちないのでお勧めです。(芋類などは組織が壊れるのであまり冷凍に適しておりません。)メインのハンバーグは焼いてからラップでひとつひとつ包んで保存しておけばレンジでチンするだけで簡単に調理できますよね。冷凍保存の向き不向きはありますが、毎回スーパーのお惣菜に頼るよりは経済的でいいかと思われます。

あまり苦痛にならないよう無理のない食生活で糖質制限ができるよう一緒に考えていけたらいいなと思います。

2014.06.18更新

アイスクリームの糖質量調べてみました!

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

6月ですが、じめじめして暑い日が続いておりますね。そんな日はついつい冷たいアイスクリームに手が伸びてしまいがちです。

しかし、糖尿病で治療中の方は暑いからと言って毎日食べたりすると、夏の間に血糖値が悪化してしまう傾向にあるので気をつけたいところですね。

糖質制限をしている方は、アイスクリームに含まれる糖質量も気になるところですね。

そこで今回は、アイスクリームの種類による糖質量の違いを調べてみました。

アイスクリームは乳固形分、乳脂肪分の%によって呼び方が違ってきます。

まず、種類としてアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓があります。

・アイスクリーム・・・乳固形分と乳脂肪分が最も多く含まれているので、風味がよく栄養的にも優れている。

・アイスミルク・・・乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べて少ないが、牛乳と同じくらいの栄養分を含む。また、植物性脂肪 が配合されていることもある。

・ラクトアイス・・・乳固形分はさらに少なく、植物性脂肪が多く使われている。

・氷菓・・・ラクトアイスよりさらに乳固形分が少ないかまたは入っていないもの。

言いかえると、「アイスクリーム類」は脂質やたんぱく質、Caなど栄養価の高いものが多いので炭水化物は他と比べて割と低いと思われます。(例外もありますが。)

逆に、氷菓はブドウ糖などの甘い液体で固められているものが多いのでほぼ炭水化物でできていると言ってもいいでしょう。(人工甘味料が使われていれば話は別ですが。)

しかし、最近のアイスクリームはさらにチョコレートなどで加工してあるので「アイスクリーム」だからと言って糖質が低いものでもないようです。

そこで、各メーカーのカロリーと炭水化物を比較してみました。

内容量に違いがあるので正式なランキングとは言えませんが、比較的アイスミルクやラクトアイスが上位にありますね。その中でも、内容量以外で見ると、チョコがコーティングされていたり求肥が使われていたりするものは炭水化物が高めです。

しかし、カップアイスやモナカ、小分けにできるアイスは量を決めて食べれば表示された炭水化物より少なく抑える事ができるのでそう考えればどの種類のアイスもストレスなく食べる事ができますね♪

逆に糖質の一番低い氷菓はスティックアイスで口当たりもいいのでたくさん食べてしまわないように気をつけたいところです。(一日に何本も食べないように!!)

コーンタイプのアイスも小分けが難しく、全部食べてしまうので、結局種類に関係なくチョコや甘いフルーツコーティングされているものが比較的糖質を多く摂取してしまうことになります。

これから暑くなりますが、アイスは種類や量を工夫して食べれば、糖質制限をしている方でも楽しむことができます。くれぐれも食べすぎに気を付けて暑い夏を乗り切りましょう!

最後までお読みいただきありがとうございます!

当院では、糖質制限食を用いた診療を行っています。

2014.06.16更新

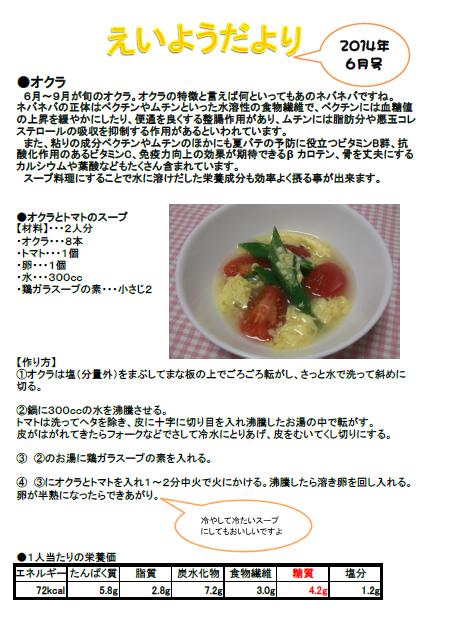

6月のえいようだよりを発行しました。

はじめまして![]()

5月から勤めさせていただいています。

管理栄養士の飯塚です。

まだまだ慣れない事も多いですが、少しでも皆様のお役にたてれば

と思っています。

これからどうぞよろしくお願いいたします![]()

まだ6月ですが、日中はもう夏のように暑い日が続いていますね。

一日のうちでも気温の変化が大きいので、体調を崩されてしまう方も

少なくないのではないでしょうか?

・・・と言う私も少し前まで風邪をひいていました![]()

皆様も夏バテなどしないよう気をつけてお過ごしください。

今回のえいようだよりは、これからの季節に向けて夏野菜を使った

スープの献立を紹介いたします。

良かったら作ってみてください。

2014.06.04更新

妊娠高血圧症候群について

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

前回に引き続き、妊娠期の病気と栄養についてお話したいと思います。

今回は「妊娠高血圧症候群」についてです。

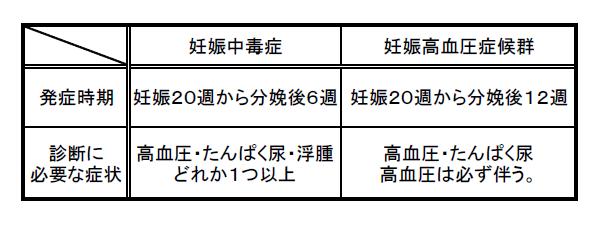

以前、この病気は「妊娠中毒症」とも呼ばれており、【妊娠中期以後になってからお母さんに高血圧、タンパク尿、浮腫(むくみや1週間に500g以上の体重増加)のいずれか1つ、あるいは2つ以上が現れる病気】のことを言っておりました。

しかし、医学の研究が進むにつれお母さんや赤ちゃんの障害に直接関係する異常は「高血圧」が中心であることがわかってきました。

言いかえると、【血圧が正常である限り、タンパク尿あるいは浮腫だけ、またはその両方が認められたとしても、それだけではお母さんや赤ちゃんに急激な異常の起こる事は少ない】ということです。

したがって、高血圧の妊婦さんは血圧が正常な妊婦さんと区別し、より慎重に管理されるべきなのです!

日本妊娠高血圧学会により「妊娠中毒症」という病名を廃止し、2005年4月から「妊娠高血圧症候群」という名前に変わりました。

上の図にあるように「妊娠高血圧症候群」を【妊娠20週以降、分娩後12週まで高血圧が見られる場合、または、高血圧にタンパク尿を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症状が単なる偶発合併症によるものではないもの】と定義。

症状が単なる偶発合併症によるものではないもの???とは、たとえば「妊娠中に交通事故にあってびっくりして血圧が上がった」や「妊娠中に高血圧になり調べたら身体の中に血圧を上げる腫瘍が見つかった」という場合は妊娠高血圧症候群ではありませんということです。

さて、定義はこれくらいにしておいて、赤ちゃんや母体にはどんな影響があるのでしょうか。

妊娠高血圧症候群の重症(収縮期血圧160mmHg以上拡張期血圧110mmHg以上をいう)の場合は子宮や胎盤での血液が流れにくくなります。お腹の赤ちゃんはお母さんの胎盤から酸素を栄養をもらいますので、赤ちゃんは酸素・栄養不足になってしまうことがあります。最悪、胎児が機能不全を起こしまだ未熟な胎児を帝王切開でとりださなければなりません。

そして、お母さんにはどのような影響があるのか。

自覚症状があまりなく、重症になっても妊婦健診で異常が見つかるまでは自分では気付かない事も多く、言われてみれば頭痛や倦怠感、眠気などの症状があったなぁと気付く事も少なくありません。

主な症状として子癇、HELLP症候群、常位胎盤早期剥離などがあげられます。

子癇は「急激におこった高血圧によって脳の中の血液が増え、脳の中にむくみが起きて、けいれんを起こす」と考えられています。 分娩中に痙攣してしまい痙攣しないように注射を打って処置するとも聞きました。

HELLP症候群は「妊娠の後半からお産の後に発症しやすい疾患で血液中の赤血球が壊され、肝機能が悪くなり、血小板が減少する」と言われており、分娩中に大量出血した場合止まらなくなると聞きました。

常位胎盤早期剥離は「子宮の正常な位置に付いている胎盤が赤ちゃんが生まれる前にはがれてしまう病気です」

剥離が大きいと出血性ショックを起こしたり、お腹の中の赤ちゃんが亡くなる事になります。

代表的な症例しか上げていませんが、たかが高血圧と放置してあとから後悔しないように、妊娠前、妊娠中はバランスのとれた食事を摂る事が大切ですね。

逆に、ダイエット食のように極端にカロリーを減らしたり、塩分を減らしては身体の機能が働かなくなりますので、あくまで適正カロリーは摂りましょう。

血圧が上がりやすい方は減塩減塩とうるさいくらい言われておりますが、つわり中などはどうしても味の濃いものが食べたくなりますよね、つわり中をずっと継続しないように安定期を迎えたらつけものやふりかけは控え、味噌汁は一日1回など決めてあまりストイックに食事制限をせず適正エネルギーと塩分は10g以内に抑えましょう(妊婦で高血圧ぎみのかたは7gまで)

コツとしては全部薄味だと食べているのも足しくないのでどれか一品は普通に美味しく食べられるぐらいの塩分にし、お浸し、サラダ、味噌汁などは塩分控えめなど工夫しましょう。

汁ものは顆粒だしを使うとすぐに塩分が上がってしまいます。かつおから取り、一日分作っておけば煮物やお浸しにも使えますよね!

妊娠中は一人の身体ではありません。病気になってからでは遅いので普段から予防しましょう。

2014.05.28更新

妊娠期の体重管理について

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

もうすぐ6月となろうとしておりますが、今日はとても暑いですね。真夏過ごしていけるか不安な坂井でございます。

さて、私ごとではございますが、ただいま妊娠7ヵ月を迎えようとしております。

せっかく妊娠という貴重な体験をしているところなので今回は妊娠期の体重についてお話したいと思います。

私自身、妊娠前は比較的何を食べても太りにくい身体であり、安定期を迎えた今、食欲がわき妊娠前と同じように間食をしておりました。

そして、産婦人科で定期健診をするたびに面白いほど体重が増えていくではありませんか。![]() 非妊娠時から比べ妊娠6ヵ月で5kgほど増加しました。個人的にはこれくらい大丈夫かなと思っていたのですが、助産師さんから「体重増加は8kgまでに抑えましょうね」と衝撃的な一言。もう3kgしか増やしちゃいけないなんて・・・。6ヵ月くらいの胎児の重さは600~700gほど、たしかに増えすぎ?

非妊娠時から比べ妊娠6ヵ月で5kgほど増加しました。個人的にはこれくらい大丈夫かなと思っていたのですが、助産師さんから「体重増加は8kgまでに抑えましょうね」と衝撃的な一言。もう3kgしか増やしちゃいけないなんて・・・。6ヵ月くらいの胎児の重さは600~700gほど、たしかに増えすぎ?

そこで調べてみました。

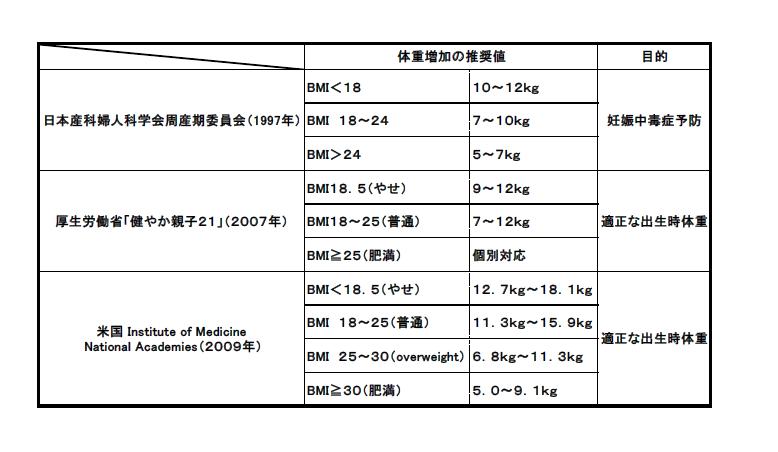

妊娠期の体重増加とBMIの関係です。

自分の母親世代では妊娠したら2人分食べなさいとよく言われたようですがそれは戦前、食べ物がなく必要最低限の栄養素を確保するのも困難な時代の話であり、戦後飽食の時代となり食べすぎで肥満になるという時代となってからは妊婦も栄養を摂りすぎ胎児が巨大化し難産になるという時代に。現在では「小さく産んで大きく育てる」という方針に変わっております。(しかし、小さくといっても未熟児のような大きさではいけませんよ!!)

現在、産院にもよりますが、非妊娠時のBMIから計算して体重増加を決めているそうです。(つわりで減ったところから、という産院もあります)

上記の表を見てわかるように米国に比べ日本の基準はとても厳しいですね。しかし、米国人と日本人では体の大きさが違うのでしかたがないことかもしれません。

私はBMI普通より少し痩せのほうにあてはまるので8kg増加ということになります。

助産師さんからの指導で参考になったのは「糖質はなんの栄養素もないから糖質を少なめにして赤ちゃんに必要な良質なたんぱく質や緑黄色野菜を多めに摂ってくださいね。」とここでも糖質制限の要素が少し取り入れられているなぁと感じました。

しかし、助産師さんはあくまで必要最低限の糖質は必要であり、たんぱく質・脂質を適度に摂るという意味で言っており、決して当院の糖尿病患者さんのように1食炭水化物を抜けとは言っておりません。

妊婦でたんぱく質を多めに摂るというのは多少なりとも胎児に食物アレルギーや水銀などのリスク(たまごやまぐろに含まれる)もあるため、あくまで適正の量を摂ってくださいとのことです。

適正体重適正体重と騒がれている中、痩せの妊婦も問題視されており、これも母体の痩せすぎにより飢餓状態となり胎児が本能的に栄養を取り入れようとするので将来赤ちゃんが糖尿病になりやすいとも言われております。

ですので、自分は体重増えすぎだ、と自己判断せず医師にきちんと相談して体重管理しましょう。

2014.05.17更新

笑いは健康のもと!

こんにちは。管理栄養士 南です。

本日は、笑いが私たちの健康に重要なポイントであるという話題について、お届けいたしますね。

私は健康診断を以前受けた際、コレステロールがとても高い時がありました。

その時になぜ…と思い生活を振り返った所、思い当たることはただ一つ。ストレス。かなり無理をしていた時期であり、これは体が休めというサインかも・・・と感じた事があります。

血糖値や血圧もストレスの影響を感じる時があります。

とは言え、生きていく上でストレスのない生活なんてありえませんよね![]()

要は自分の許容量とストレスの度合い、いかに発散できるかと言う所にかかってくるのかもしれません。

前置きが長くなりましたが、と言う事で本日のタイトルに辿り着いたわけです![]()

『毎日の笑いは血中コレステロール値の改善を助け心臓発作のリスク低減にもつながる』との研究が2009年米国生理学会年次集会で発表されています。

2型糖尿病で高血圧・高コレステロール血症のある成人20人(平均年齢50歳)を対象に実験を行っています。参加された患者さまは糖尿病の治療を受け、降圧剤とコレステロール降下薬を服用していらっしゃいました。

参加者様を

① 生活に笑いを積極的に取りこむ群

→お笑い番組・コメディを自分で選び毎日30分以上視聴

② 現在の治療と変わりなし。上記の指導なし

に分け12ヶ月後に血液検査を実施。

① 善玉HDL26%上昇 炎症マーカーCRP66%低下

② 善玉HDL 3%上昇 炎症マーカーCRP26%低下

という結果となったそうです。

この実験を行ったベルク博士は、「笑いは受けている治療に対する付加価値効果があると考えられる。自己管理を伴う病気の治療はそれが原因でストレスに悩まされる。治療が長期にわたる病気は、ストレスを解消し緊張をやわらげる笑いを上手に生活に取り入れる事は大切だと思う」と述べています。

他にも、英国バーミンガム大学とオクスフォード大学の研究者が1946年~2013年に発表された785件の研究を解析し、笑いのメリットを検討したものがあり

笑いには・・・

・笑いが血糖値を下げる

筑波大学教授らの実験。

新喜劇を観劇し大笑いした後で測った食後血糖値に効果が認められた。

・笑いが血圧を下げる

副交感神経が活発になり血圧上昇ホルモンの上昇が抑えられる。

・笑いで免疫力アップ

生命活動に必要な自律神経を刺激。この刺激が免疫機能活性

ホルモンの分泌を促す。

・笑いで消費エネルギーが高まる傾向がある

リラックスした状態で筋肉が動かされ横隔膜が刺激され腹筋を引き

締められる。

・笑いは対人関係を良好にする

「笑いは伝染する」と言う通り周囲のムードが協調的になる。

対人関係のストレスが減り社会的な相互作用が改善する傾向がある。

と発表をしています。

健康的な子供は1日平均400回笑い、成人になると15回に減るらしいんです。

こりゃまずい![]()

お笑い番組を見て馬鹿笑いをしている主人を、いつも冷たい目で見ていた私ですが、気持ちを改めなければ・・・

この文献の最後は・・・

笑っているときに息を吸いすぎると異物を混入したり、喘息発作を誘発したり、尿失禁を起こす可能性もあるので、毎日をほどほどに笑って過ごしましょう![]() と締めくくっていました。

と締めくくっていました。

2014.05.07更新

5月のえいようだより発行しました。

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

GWもあっという間に終わってしまいましたね。皆様はどこかおでかけになられましたか?

私は土砂降りの雨の中、モリコロパークで開催されたうまいもの祭りに行ってきました。全国の名物が一か所で食べられるという画期的なイベントなのですが、雨で体が冷えるといけないから温かいもの食べようだとかそんなことばかり考えておりました(笑)でも、各地の色々なものが食べられたので満足です♪

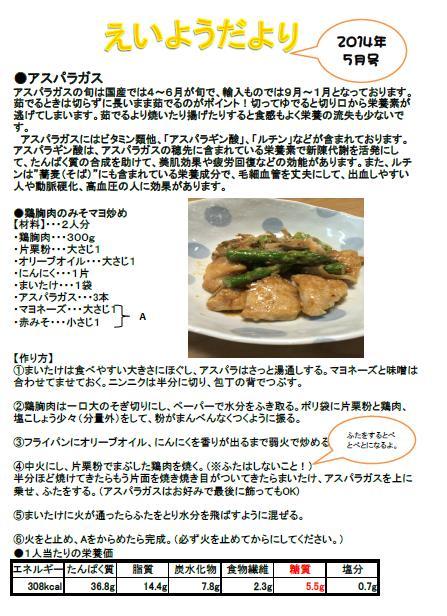

さて、今回のえいようだよりは「鶏胸肉のみそマヨ炒め」です。材料に片栗粉を使っておりますが、鶏肉の水分をしっかりふき取ってもらうことによって余分な粉をつけなくてすむので実際よりももっと糖質量が少ないかと思われます。一緒に炒めるまいたけですが、キノコ類は炭水化物のほとんどが食物繊維なのでこれでもボリュームが足りない時はキノコ類を増やしてかさ増しすると良いでしょう。

脂が少ない淡白な鶏胸肉ですが、最後にマヨネーズで和えるのでとても満足いく一品となっております。

ぜひつくってみてください♪

2014.04.30更新

糖尿病・メタボのための低糖質麺のご紹介!

こんにちは![]() 管理栄養士の坂井です。

管理栄養士の坂井です。

ゴールデンウィークだというのに雨が多く、なかなか外におでかけになれなくて残念です。そんな時は本を読んだり、映画を見に行くというのもいいものですね。

さて、今回は低糖質な麺をご紹介いたします。最近、ネットでも様々な低糖質商品が出てきてますね。

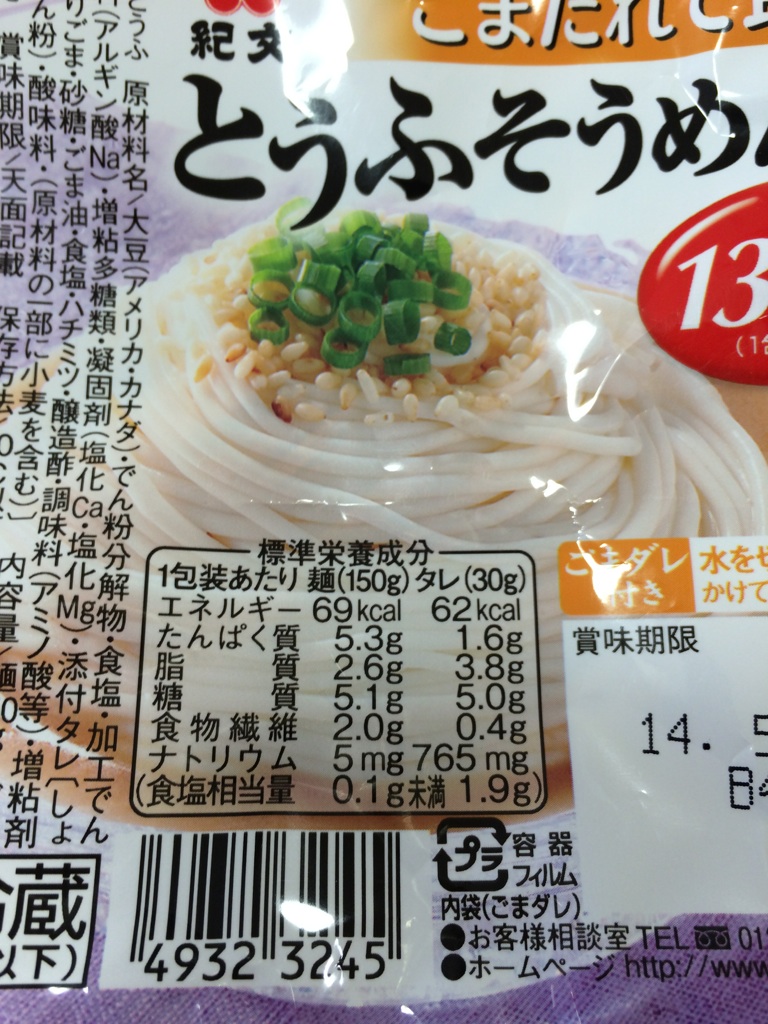

今回紹介する麺はこれからの季節にぴったりな「とうふそうめん風」という大豆でできた麺です。

見た目はそうめんと変わらず、食感は豆腐とそうめんを足したようなちょっと歯ごたえのある麺という感じでしょうか。

付属でごまだれやめんつゆがついているので、そうめんをたべるように錦糸卵やきゅうりをつければ立派な食事に大変身です。しかも茹でる必要がないので、暑い夏に鍋に湯を沸騰させてーなんていう作業もいらずとても便利です♪

気になる栄養価のほうは・・・。

糖質量としてたれつきで1食10.4g!!

このとうふそうめん風と普通のそうめんを比較してみました。

●とうふそうめんふう(150g) (たれ)

エネルギー 69kcal 62kcal=131kcal

たんぱく質 5.3g 1.6g=6.9g

脂質 2.5g 3.8g=6.4g

炭水化物 7.1g 5.4g=12.2g

食物繊維 2.0g 0.4g=2.4g

糖質 5.1g 5.0g=10.1g

塩分 0.2g 1.9g=2.1g

●そうめん(ゆで150g) (めんつゆストレート)

エネルギー 191kcal 13kcal=204kcal

たんぱく質 5.3g 0.7g=5.9g

脂質 0.6g 0g =0.6g

炭水化物 38.7g 2.6g=41.3g

食物繊維 1.4g 0g =1.4g

糖質 37.3g 2.6g=39.9g

塩分 0.3g 1.0g=1.3g

比較してみると、とうふそうめんのたれの糖質量は高いものの、それでもそうめんの糖質量には及びません。

スーパーやコンビニで手軽に買えるのもとても便利ですので、ぜひためしてみてください![]()

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年12月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2020年10月 (4)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (2)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (4)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (1)

- 2013年6月 (4)

- 2013年5月 (2)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (4)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (2)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (5)

- 2012年4月 (6)

- 2012年3月 (1)