2022.01.26更新

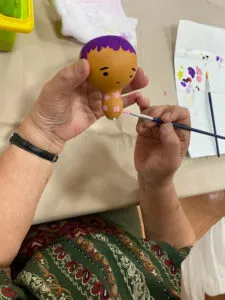

1月の芸術療法の様子

1月の芸術療法では当院初となる陶芸のプログラムを行いました。

粘土で今年の干支である寅をはじめとした可愛らしい動物を作成したり、普段使いできそうなコップを作成した方もいらっしゃいました。

素敵で可愛らしい作品がたくさん出来上がりました。

今回作成した作品は乾燥、釉薬、焼成の過程を得て、1~2ヵ月後に完成予定です。

完成する日が待ち遠しいですね!

芸術療法は毎月2回、様々なプログラムを行っています。ご興味がある方は是非、当院受付までお問い合わせください。

※芸術療法は感染対策の兼ね合いで、以前よりも少人数体制で実施しているため席数に限りがあります。また県内の新型コロナウイルス感染者状況によっては、急遽中止させていただくことがございますので、予めご了承ください。

2022.01.06更新

エコー検査のご案内

当院では毎月2日程度、エコー検査を実施しています。

エコー検査では超音波を使って検査を行うため痛みも少なく、またレントゲンやCTとは異なり、被爆の心配なく安全に検査を受けていただくことができます。

当院では、2021年末に最新のエコー検査装置を導入し、これにより肝臓の硬さを計測できるようになりました。

現在、日本では国民の3000万人以上が脂肪肝と言われています。そして、脂肪肝の15~20%は肝硬変へ移行していくことが知られています。

肝硬変の合併症として一番多いのが糖尿病、次いで高血圧、脂質異常症です。

肝硬変の発症は、脂肪肝の程度とは関係が無く、肝硬度のみに関連があると言われています。

脂肪肝と指摘されたことがある方、糖尿病、高血圧、脂質異常症の指摘を受けている方は一度、肝硬度測定を受けてみてはいかがでしょうか?

当院では、肝硬度測定ができる腹部エコーのほか、頚部・甲状腺エコー、心エコー、乳腺エコーの検査を受けていただく事ができます。

エコー検査についてのご予約、ご質問等は当院受付(052-752-0800)までお問い合わせください。

2021.12.21更新

12月の芸術療法の様子

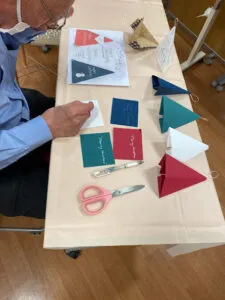

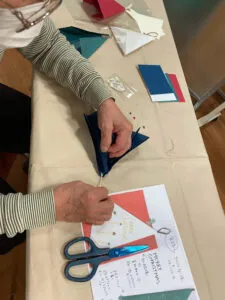

12月の芸術療法では毎回大人気のプログラムである『カリグラフィー』を行いました。

カリグラフィーはいわば西洋のお習字。アルファベットを美しく見せる手法です。

今回はカリグラフィーを用いて可愛らしいクリスマスカードを作成しました。

冬らしい装飾も素敵ですね!

クリスマスカードとして大切な方へ贈るのはもちろん…

当院では完成したカードをツリーを彩るオーナメントとして飾りつけをしてみました。

素敵な作品が出来上がりました。

芸術療法は毎月2回、様々なプログラムを行っています。ご興味がある方は是非、当院受付までお問い合わせください。

※芸術療法は感染対策の兼ね合いで、以前よりも少人数体制で実施しているため席数に限りがあります。また緊急事態宣言が発令された場合、急遽中止させていただくことがございますので、予めご了承ください。

2021.11.13更新

院内勉強会:認知症について

こんにちは、管理栄養士の加藤です。

日に日に秋が深まる季節となり、今年も残すところあと少しとなりました。

そのような中、私にはやり残していることがありまして・・・。

以前、認知症についての勉強会の続きをアナウンスしておきながら、報告が遅くなり申し訳ありません。

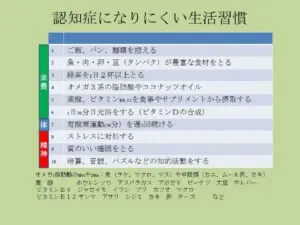

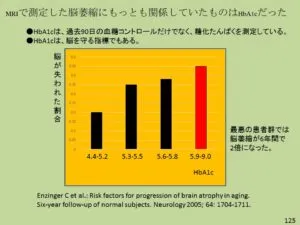

今回のブログはその続き「認知症予防のために身につけたい生活習慣と栄養」について、勉強会で学んだことを報告します。

勉強会では、

☆認知症は若いうちからの予防が大事であり効果があること☆

*二次予防=健診等で生活習慣病を指摘され始めた頃*

☆生活習慣の見直し、食事・サプリメントによって予防+進行を遅らせることができること☆

*認知機能改善=ω3系脂肪酸(DHA)。ナッツ類=脳の炎症を鎮めATD(アルツハイマー型認知症)の予防+進行抑制*

☆認知症予防⇔生活習慣病予防となること☆

*予防とならずとも、どちらも早期発見・早期治療で信頼できる先生(例えば小早川院長先生)に診てもらうことで重症化予防につながる*

当院で栄養士として、いつも皆さんにお伝えしている「緩やかな糖質制限」は、認知症になりくい生活習慣と通ずるものがあり、認知症予防にも一役買っているものでした。今後も勉強会で学んだこと、これから学ぶことを、皆さんにブログや栄養相談を通してお伝えできればと思います。

2021.11.06更新

11月4日の芸術療法の様子

11月の芸術療法は講師の方をお招きし『ひょうたんに描きましょう』というプログラムを実施しました。

ひょうたんは子孫繁栄や無病息災など厄除けとして古より珍重されてきました。

そんなひょうたんにアクリル絵の具で思い思いにペイントし、置物を作成しました。

色とりどりで個性的なとても可愛らしいひょうたんの置物が完成しました。

今回と同様の『ひょうたんに描きましょう』というプログラムは11月16日(火)にも実施予定がございます。

また芸術療法は毎月2回、様々なプログラムを行っています。ご興味がある方は是非、当院受付までお問い合わせください。

※芸術療法は感染対策の兼ね合いで、以前よりも少人数体制で実施しているため席数に限りがあります。また緊急事態宣言が発令された場合、急遽中止させていただくことがございますので、予めご了承ください。

2021.10.22更新

10月の芸術療法の様子

緊急事態宣言も解除され、10月は2ヶ月ぶりに芸術療法を実施することができました。

10月は『色鉛筆で描くフロッタージュ』というプログラムを行いました。

フロッタージュとは、凹凸があるものの上に紙を置き、色鉛筆などの画材でこするようにして描く技法のことで、糸やシール紙、色鉛筆など身近な材料を用いて『芸術の秋』にピッタリな素敵な作品ができあがりました。

芸術療法は毎月2回、様々なプログラムを行っています。ご興味がある方は是非、当院受付までお問い合わせください。

※芸術療法は感染対策の兼ね合いで、以前よりも少人数体制で実施しているため席数に限りがあります。また緊急事態宣言が発令された場合、急遽中止させていただくことがございますので、予めご了承ください

2021.08.17更新

8月6日の芸術療法の様子

今月は4月以来、久しぶりに芸術療法を実施することができました。

今回は「くらげと海の世界をつくりましょう」というプログラムを行いました。

透明のプラ板にローラーでアクリル絵の具を塗り、海の世界を表現したり

アクリル絵の具を削り取った箇所にくらげを描いたりと独特な方法で作品を作りました。

涼しげで色鮮やかな作品が完成しました!

久しぶりの芸術療法ということもあり、参加者の方、皆さんとても楽しそうに参加されていました。

芸術療法は毎月2回、様々なプログラムを行っています。ご興味がある方は是非、当院受付までお問い合わせください。

※芸術療法は感染対策の兼ね合いで、以前よりも少人数体制で実施しているため席数に限りがあります。また緊急事態宣言が発令された場合、急遽中止させていただくことがございますので、予めご了承ください。

2021.06.07更新

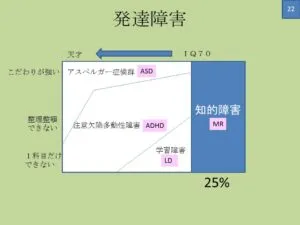

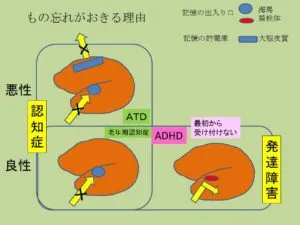

院内勉強会:認知症と発達障害について

皆さん、こんにちは。管理栄養士の森山です。

今年は入梅も早く、日によって気温差も激しく体調を崩しやすい気候ですが、体調など崩されていらっしゃらないでしょうか?

さて当院では先日、院内勉強会を行いました。

今回の勉強会のテーマは最近の認知症の動向についてです。

抗認知症薬に関することや、認知症と精神疾患・発達障害の関係性について学びました。

発達障害については私自身とても興味深い分野です。

勉強会の内容としては、発達障害それぞれの特性や

もの忘れが起きる理由は認知症だけではなく、根本に発達障害である可能性があるということ

そして特に印象深かった項目は、発達障害や精神疾患が認知症に罹患する素因になりやすい事、そして認知症患者を自宅で介護する発達障害や精神疾患を持つご家族がいる現状です。

少子高齢化社会において、介護を必要とする人口が増加傾向にある現在、認知症と発達障害、精神疾患は切っても切れない関係性にあると改めて感じました。

次回の院内勉強会は引き続き認知症について、特に認知症予防のために若いうちからの対策法や、予防のために摂るべき栄養素などについて学ぶ予定です。認知症予防のための栄養素については管理栄養士という職業柄、とても楽しみにしています。

小早川医院 管理栄養士

森山真衣

2021.04.26更新

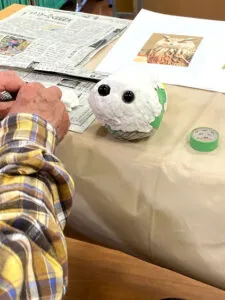

4月23日の芸術療法の様子

4月の芸術療法は感染症の収束、平穏な生活が戻ることを願い『フクロウ』を作るプログラムを実施しました。

フクロウは不苦労(=苦労しない、難を逃れる)と書くことができ、日本では昔から縁起の良い鳥とされてきました。日本国外でもフクロウはその賢さから、ギリシャ神話において知恵の女神とされているアテーナーと共に知恵のシンボルとして用いられているようです。

フクロウは大小1つずつの石に新聞紙を巻きつけ、その上から紙粘土や和紙、毛糸や羽を付けて制作します。

大きな瞳はビー玉を使用しています。

色鮮やかで可愛らしいフクロウが完成しました。

芸術療法は毎月2回当院で実施しています。※緊急事態宣言等が発令された際は開催を急遽中止させて頂く事があります。ご了承ください。

プログラムの内容や日程が決定次第、ホームページや院内ポスターにてお知らせいたします。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

2021.04.15更新

4月の芸術療法の様子

4月の芸術療法は『フクロウ』を作るプログラムを実施しました。

フクロウは不苦労(=苦労しない、難を逃れる)と書くことができ、日本では昔から縁起の良い鳥とされてきました。特徴的な大きな目で暗闇を見通すことができ、首も回転して周囲を見渡せることから、幸運を見逃さず、邪悪なものは退ける魔除けの象徴としても知られています。

そんな縁起物であるフクロウの置物を、今回は石や新聞紙、和紙などを用いて思い思いに作成しました。

とても可愛らしいフクロウ達が完成しました。

フクロウを作るプログラムは4月23日(金)も開催予定ですので、ご興味のある方は当院受付(Tel:0527520800)まで是非お問い合わせください。

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年12月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (2)

- 2025年5月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (2)

- 2022年10月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2020年10月 (4)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (2)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (2)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (5)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (4)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (4)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (1)

- 2013年6月 (4)

- 2013年5月 (2)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (4)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (2)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (5)

- 2012年4月 (6)

- 2012年3月 (1)